————————————————————————

ユダヤ問題のポイント(近・現代編) ― 外伝9 ― 黒い貴族の二つの系統

カナン族 ~地中海を支配する悪魔崇拝の一族

「黒い貴族」には「カナン族」と「王家の血流」という2つの系統があるように見えます。この2つの系統について、先に「カナン族」の系統についての大雑把な見解を示します。

「カナンの地」と呼ばれた一帯があります。カナン族の本拠であり現在の中東パレスチナの一帯です。「カナン族」、彼らは紀元前の遙か昔にフェニキア人とも呼ばれ、地中海とその沿岸全域をも勢力圏にしていきます。

フェニキア人の交易路

Author:DooFi [CC BY-SA]

カナン族はたぐいまれな商売の才があり優れた造船技術を持っており、古代に「海の民」と接触した後に、共になって勢力を拡充して海上貿易で繁栄するのです。そしてその主な貿易の中の一つには「奴隷貿易」がありました。

ハムの血統で肌の色が黒く、古代から悪魔崇拝にいそしんでいたカナン族は、これら海上貿易で巨利を得て地中海の支配権を獲得していきます。彼らは植民都市カルタゴを建設したことでも有名であり、海上帝国を築いたのでした。このように繁栄を誇った彼らでした。

3回にわたるポエニ戦争(Punic War)中の■ローマと■カルタゴの領土変遷

※画像中、左下のマイナス表記の数字は年号

※画像中、左下のマイナス表記の数字は年号

編集者註:第1回(BC264〜BC241) 第2回(BC218〜BC201)

第3回(BC149〜BC146※カルタゴ滅亡)

第3回(BC149〜BC146※カルタゴ滅亡)

しかし、やがてローマ軍によって築いた海上帝国が滅ぼされます。最終的にポエニ戦争でカルタゴが滅亡させられたのが紀元前146年です。ただし、海上帝国は滅ぼされましたが、カナン族自体は滅亡したわけではありません。

カナン族は「ユダヤ人」だと自らを騙りながらローマ(後のローマ帝国)の中に入り込み、貴族たちを籠絡しつつ、特権ユダヤ人、宮廷ユダヤ人として力を蓄えていきます。ローマ帝国内部奥深くに入り込み腐敗堕落させるのです。

やがてローマ帝国が滅亡に追いやられたその大きな一因が、彼らカナン族だと見てもいいように思えます。

その彼らは、ローマ帝国が滅ぶ頃には、ヴェネチアを本拠地とするようになっていました。

ヴェネツィア共和国の領土の変遷

Author:Maximilian_Dörrbecker [CC BY-SA]

「紀元466年、ベネチア(フェニキア)の町が建設された。その地形の特異性、さらにはカナン人が躍起となって金と権力を追求したことで、町はほどなく商業世界の中枢となった。」と『カナンの呪い』でユースタス・マリンズが指摘するように、彼らはヴェネチアを本拠地にして、その後再び地中海貿易を独占していき、11世紀には実質的に地中海を支配する「ヴェネチアの黒い貴族」として欧州全域で知られるようになっていたわけです。

「黒い貴族」の源流にあたるであろう「カナン族」については、大体こういうことだっただろうと推測できます。付け加えると悪魔崇拝の「カナン族」はブラック・ロッジ、つまり地獄のそして「表のイルミナティ」側となります。

» 続きはこちらから

カナンとはノアに3人の息子があったうちのハムの息子になります。ハムは黒人種と分類されており、その血統のカナン族の肌が黒いのは当然となるでしょう。しかしカナン族は肌の色もありますが波動的にも黒いのです。カナン族は古代から悪魔崇拝を続けてきたファミリー群だからです。そして確かにこのカナン族こそが「黒い貴族」の源流に当たる一つの系統になるでしょう。

しかし「黒い貴族」にはこれに加えてもう一つ別の系統があるように見えるのです。前回見たように、ジョン・コールマン博士は「黒い貴族」として欧州王家の面々をリストアップしています。このリストはいわば結果として「黒い貴族」となった「王家の血流」ですが、この欧州王族の系統の源流は、本来的にカナン族とは別の系統になるはずなのです。

なぜか? まず血統が異なるのです。つまり「黒い貴族」として一括りになってはいますが、「黒い貴族」には「カナン族」と「王家の血流」という本来は別々の二つの系統が流れ込んでいると見えるのです。

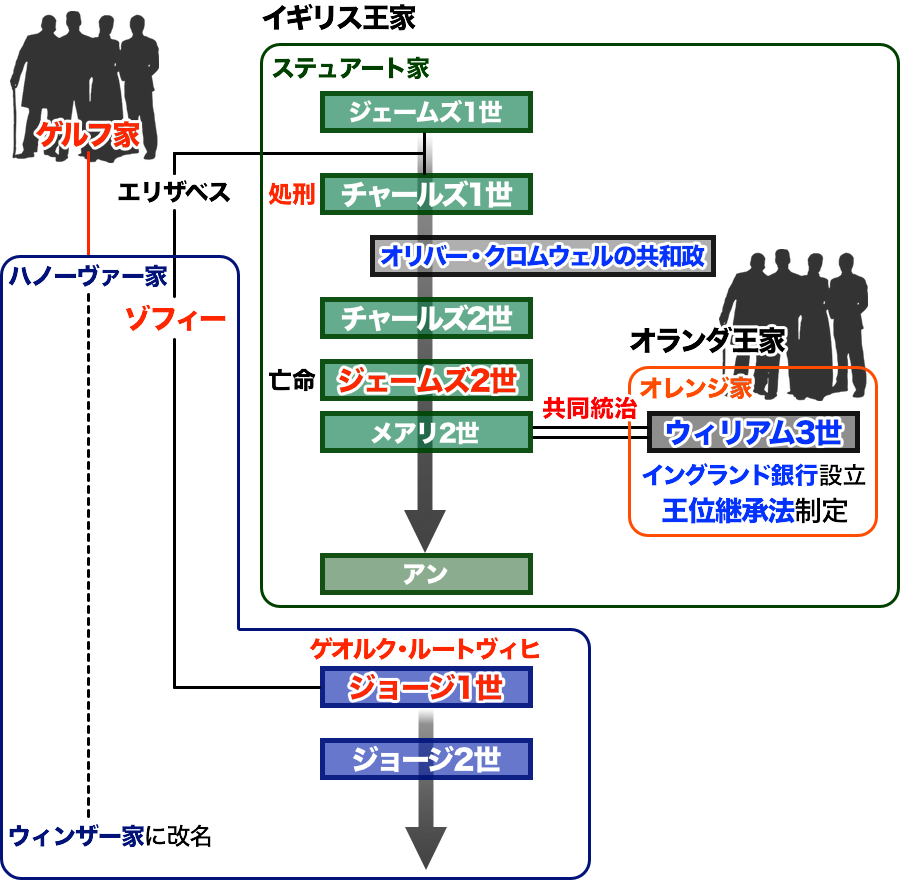

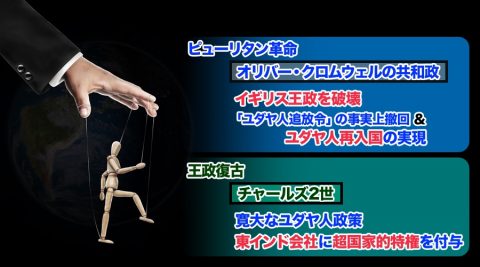

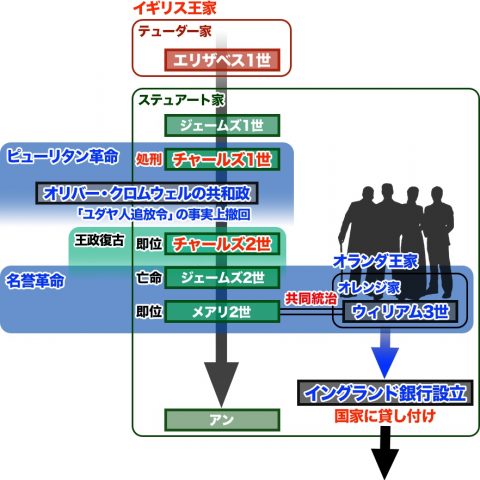

具体的にどういうことかといえば、オレンジ家のウィリアム3世が英国に上陸した際に、多くの「アムステルダムの金融ユダヤ人」を引き連れてやってきたことが指摘されています。この指摘を例にすると、オレンジ家のウイリアム3世は言うまでも無く「王家の血流」の系統になります。それに対して「アムステルダムの金融ユダヤ人」は「カナン族」の系統になると思えるのです。