注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

UCLA医学部助教授が教える「不都合な真実」

ダイエット法に共通しているのは、「炭水化物」の摂取量を減らして、代わりにたんぱく質や脂質の摂取量をやや多めにするということである。

しかし、この炭水化物なら十把一からげに減らすべきという考えは、実はミスリーディングである。炭水化物には、「健康に良い炭水化物」と「健康に悪い炭水化物」があるからである。

(中略)

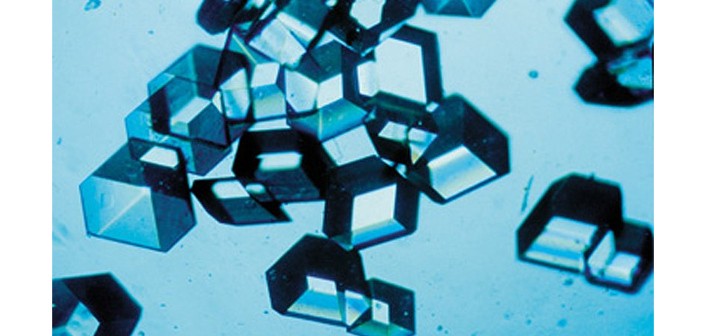

私たちにとって最も身近な炭水化物は、白米や小麦粉であり、これらは精製された炭水化物である。このように精製して柔らかくて食べやすい形にすることを(白っぽくなるため)「精白」すると表現し、米であれば「精米」すると呼ぶ。

そして、この精白されている「白い炭水化物」は、血糖値を上げ、脳卒中や心筋梗塞などの動脈硬化による病気が起こるリスクを高める可能性があることが、数多くの研究から報告されている。

その一方で、玄米のように、精製されていない「茶色い炭水化物」の多くは食物繊維や栄養成分を豊富に含み、複数の研究で肥満や動脈硬化のリスクをむしろ下げると報告されている。つまり、すべての炭水化物が悪者なのではなく、どんな炭水化物を食べるかで健康に関しては逆の効果があるのだ。

(以下略)

“お腹のでているひとは全身に炎症がある(6分6秒)”ので高血圧、糖尿病、心筋梗塞、脳梗塞、骨粗鬆症、脂質代謝異常症のようなことが起こって来るとのことです。

「脂肪肝を改善する8つのアプローチ(8分25秒)」として、①体重を1割減らす、②地中海式ダイエット、③運動(1日20分)、④糖分カット、⑤オメガ3脂肪酸(魚、種、ナッツ)を取る、⑥アルコール・薬を控える、⑦抗酸化物質(色のついた野菜、果物)を取る、⑧ハーブ(ウコン、マリアアザミ、緑茶など)を取るのが良いという事です。

次の動画の1分33秒では、果糖は肝臓でしか代謝されないので、肝臓で貯蓄できる量を超えてしまうと、果糖はぜんぶ脂肪酸になって肝臓に蓄積して脂肪肝の元になったり、血液中に脂として流れ出ていくという事が起こると言っています。

砂糖もしくはブドウ糖果糖液糖とは異なり、果物は食物繊維・植物栄養素が含まれていて、血糖値の上昇を緩やかにして安定させる作用がある(5分30秒)。食物繊維・植物栄養素を取り除いてある100%オレンジジュースのようなものは、ただの果糖とブドウ糖の水になってしまうので、果物を食べることとは別だという事です。

最後の記事では、「白米は体に悪い」と言っています。精製された炭水化物は「血糖値を上げ、脳卒中や心筋梗塞などの動脈硬化による病気が起こるリスクを高める」のに対し、精製されていないものは「食物繊維や栄養成分を豊富に含み…肥満や動脈硬化のリスクをむしろ下げる」という事です。

やはり、「全体食」が基本だという事でしょう。この意味で、私はサプリメントもできるだけ取らないことが望ましいと考えています。