Vol.27からの続きです。

屋根工事の前に、通しボルト

引用:ログハウスマガジン 2016年9月号

ログが積み上がった翌日から屋根工事です。

職人さんが次の現場へ行くのは1週間後。それまでの間で屋根工事をお願いしました。

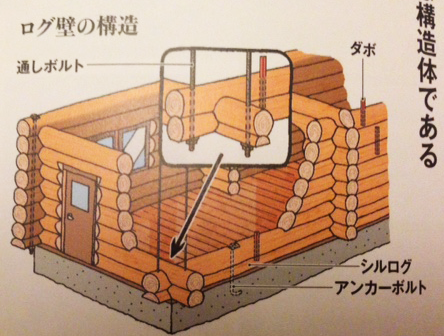

と、その前に…通しボルトを通します。

ログ壁の最上段から最下段まで貫通している長いボルトで、家のあちらこちらに通します。 通しボルトは、鉄の棒で重たいです!

また長さも長いので、場所によっては非常に入れづらいところもありましたが、職人さんが重機などもうまく使って作業してくださいました。

ボルトの下はナットでしっかりと留めます。

ログを積んでから数年間はログ壁が下がり、その下がった分だけ通しボルトのナットがゆるみます。

ログを積んで半年くらいで、かなりナットが緩んでいました。これでログ材が収縮しているのを実感!

ナットがゆるんでいると地震のときに通しボルトの効果が薄れてしまうそうで、気をつけています。

垂木の準備

屋根工事は 垂木(たるき)をかけることから始まります。

垂木は屋根の骨組みの部材の1つで、棟から軒先まで斜めに渡す木材です。垂木の上に野地板を張り、屋根下地となります。

夫は屋根勾配と注文した屋根材の長さを考慮しながら、垂木の長さを計算していました。

垂木は長く重い木材のため、木材の両端をカットするだけでも一仕事でした。

すべての垂木を同じ角度でカットするため、夫特製の分度器を使って鉛筆で線をひき、その線に沿ってカットしました。

このとき注文していた卓上丸ノコが届き、私でも木材を切られるようになりました。

垂木の両端に夫と私が分かれ、カットしては横に置き、次の垂木の長さを測って、カットしては横に置き・・・という作業を暗くなるまで必死にやったことを覚えています。

◆ちょっと失敗

垂木の長さで、軒下の長さも決まります。

南西の軒(一部分)は1mほど出しているので十分だと思っていたのですが、軒が地面から高い位置にあるのでもっと出しておいた方が良かったです。その方が横ぶりの雨でもログや窓サッシに当たりにくかったはず。

自分たちで作業をしていると設計後でも変更できるところは多いので、ログが積み上がった後、現場で軒の長さを考えてみたらよかったのかもしれません。

垂木の材を長めに注文していたのに短くカットしてしまい、ちょっともったいないことをしてしました。

この南西の部分は、日差しが強く、ログ壁に雨水が当たりやすいところなので、メンテナンスをこまめにしたいと思っています。

◆ お願い ◆

ログハウスの見学・訪問・家探しなどは、なにとぞご遠慮ください。

ログハウスの場所は非公開としています。見つけた方や場所をご存知の方の情報開示はお控えいただきますようお願い申し上げます。

ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。