いつもご愛顧をいただきまして、ありがとうございます。

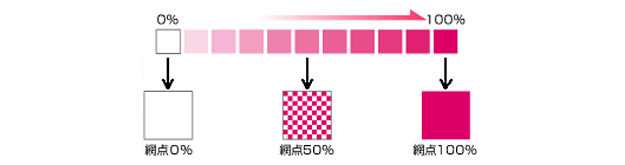

今年4月1日から消費税率が8%に、その後も段階的に10%に引き上げとなります。

こうした改正にともない、弊社では基本的にすべての商品について価格表示を税抜き表示とし、それに合わせて価格も改訂することにいたしました。

さしあたって、2月5日より東洋医学セミナーの価格を

下記の通り変更することにいたしましたので、ご案内します。

回毎 (旧価格:税込 5,500円)→ 5,200円+税

上中下分割 (旧価格:税込22,000円)→ 20,900円+税

級一括 (旧価格:税込64,800円)→ 61,000円+税

現状の税率5%の税込み価格では

回毎 税込 5,460円

上中下分割 税込 21,945円

級一括 税込 64,050円

となり、これまでより少しお安くお求めいただけるようになります。

価格の変更は2月5日から! ぜひご利用ください。

シャンティ・フーラ