竹下雅敏氏からの情報です。

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

————————————————————————

過去最大122兆円の予算、そのツケは誰が払うのか?円安・金利・医療費の現実(週間ニュース)

配信元)

YouTube 25/12/26

————————————————————————

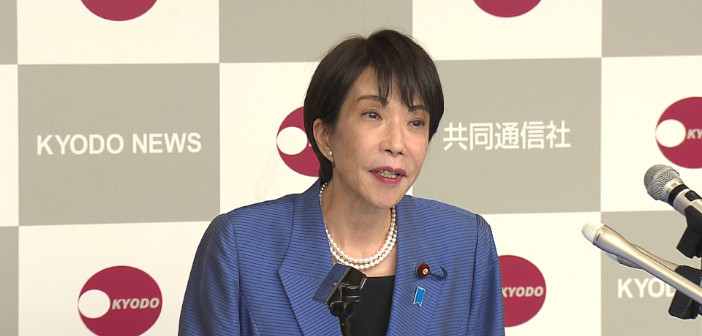

【ゆるねと通信】高市総理が個人情報保護法の改悪を指示!、高市政権・原子力潜水艦の導入を示唆!、高市総理を「卑弥呼の再来」と崇める声が続出!

転載元)

ゆるねとにゅーす 25/12/28

(前略)

高市総理 個人情報保護法の見直しを指示 来年の通常国会提出へ

~省略~

高市総理

「来年の通常国会への法案提出を念頭に、個人データを含むデータ利活用の適切性を確認する法的枠組みの整備とともに、技術の進展等に伴う個人情報の新たな取り扱いに関するルールの明確化のための、個人情報保護法の見直しとあわせて進めてください」

高市総理は、きょう(24日)行われた政府のデジタル行財政改革会議で、「世界で最もAIを開発・活用しやすい国とするため、官民の垣根を越えたデータ利活用を国民の安心感と信頼のもとに促進していかなければならない」と訴えました。そのうえで、国が保有する個人情報を含むデータを民間事業者が使うことを促進するため、個人情報保護法の見直しを関係閣僚に指示しました。

~省略~

【TBS NEWS DIG 2025.12.24.】

~省略~

高市総理

「来年の通常国会への法案提出を念頭に、個人データを含むデータ利活用の適切性を確認する法的枠組みの整備とともに、技術の進展等に伴う個人情報の新たな取り扱いに関するルールの明確化のための、個人情報保護法の見直しとあわせて進めてください」

高市総理は、きょう(24日)行われた政府のデジタル行財政改革会議で、「世界で最もAIを開発・活用しやすい国とするため、官民の垣根を越えたデータ利活用を国民の安心感と信頼のもとに促進していかなければならない」と訴えました。そのうえで、国が保有する個人情報を含むデータを民間事業者が使うことを促進するため、個人情報保護法の見直しを関係閣僚に指示しました。

~省略~

【TBS NEWS DIG 2025.12.24.】

» 続きはこちらから

![[黒川敦彦氏]2026年度予算案が122兆円超と過去最大になった背景 / 日本国民の個人情報がグローバル企業に横流しされる危険性](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2025/12/1228.jpg)

![[In Deep] 監視国家では目立たないように行動し、注目をさけ、権威に疑問を呈さないことが”善良”とされる / 映画「未来世紀ブラジル」平和は狂人の夢の中にあった](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2025/12/m1228.jpg)

![高市首相、国が保有する個人情報を民間利活用する法案を来年提出、個人情報保護法の見直しも / [ねずみさん] 小説「1984」のような監視社会はすでに始まっている](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2025/12/1226.jpg)

動画の冒頭、2026年度予算案が122兆円超と過去最大になったことについて、“社会保障費、高齢化社会でこれが増えているというのと、防衛費が今回特に増えているということで、税収で賄えない部分を国債で賄わないといけないということで、この122兆円の予算になりそうだということです(19秒)。…この構造は、増税、社会保障費負担、そして今起こっている金利上昇として生活に跳ね返ってきます(1分11秒)。…問題は財源です。防衛費は将来の増税とセットになっています。積極財政と言っていますけれども、結局防衛費は増税で賄うという路線は変わりません。(2分58秒)”と話しています。

バカイチ、いや高市早苗は「戦略3文書の改訂に向けた議論を進めます。1回ああいった紛争に巻き込まれてしまうと少しこの継戦能力、かなり長期にわたってますね、ウクライナでの戦争って。継戦能力を高めていかなきゃいけない。でもじゃあその財源どうするんだってことで、すでに決定してます。2027年1月からですね、所得税に1%上乗せすると。」と発言しています。

当面の税負担増を避けるため、東日本大震災の復興に充てる「復興特別所得税」を同率引き下げて相殺するという事なのですが、“2037年を期限としていた復興税の課税期間を10年延長するため、トータルで見ると負担増となる”ということです。

ツボイチ、いや高市早苗は国が保有する個人情報を含むデータを民間事業者が使うことを促進するため、個人情報保護法の見直しを関係閣僚に指示したという事です。

ゆるねとにゅーすさんは、“日本国民のあらゆる個人情報が、まるごとグローバル企業に常態的に横流しされていく恐れがあり、最終的には地球規模のデジタル奴隷監視社会のディストピアがやってくることになる。”と言っていますが、12月26日の記事の『パックス・ユダヤ』に繋がる動きだと言えそうです。

もはやカバイチ、いや高市早苗の存在が存立危機事態だという状況です。