竹下雅敏氏からの情報です。

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

————————————————————————

最高顧問は麻生大臣 実習生を食い物にする“ピンハネ協会”

(前略)

第2次安倍政権の発足後、真っ先に外遊に飛び立ったのは麻生大臣だった。訪問先はミャンマー。2013年1月に首都ネピドーで当時のテイン・セイン大統領と会談し、ミャンマーの対日債務5000億円の一部放棄を表明した。

麻生大臣は翌月に来日したミャンマーの政府高官3人と財務省内で経済協力について意見交換。同月には経団連の米倉弘昌会長(当時)を団長に大手企業の首脳ら約140人が同国を訪問し、人材育成計画を提案した。豊富で安価な労働力を求め、政財界を挙げて現地詣でを過熱させたのだ。

その後も麻生大臣は来日したミャンマー政府関係者と、現在までに11回会談。麻生大臣が同国に熱を上げるのは「日本ミャンマー協会」(JMA)の最高顧問の肩書を持つことと無縁ではない。

(中略)

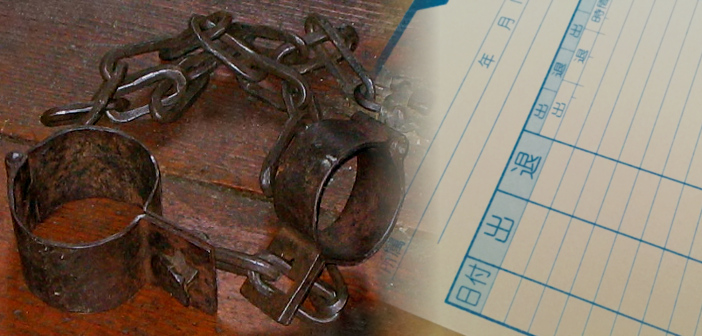

問題は、JMAがミャンマーからの「実習生あっせん利権」を独占していることだ。

(中略)

「JMAへの支出は監理団体から、零細企業や農家などが大半を占める受け入れ先に転嫁され、重い負担となる。そのシワ寄せは実習生の賃金抑制にはね返る。政治の利権が実習生の低賃金を生み出す結果を招いているのです」(出井康博氏)

(以下略)

————————————————————————

70歳就業、義務化検討=法制化へ来夏実行計画―政府

政府は26日の未来投資会議(議長・安倍晋三首相)で、成長戦略の方向性を取りまとめた。

70歳までの就業機会確保では、企業に「多様な選択肢のいずれかを求める方向」と明記し、将来の義務化を検討する方針を示した。来夏に実行計画をまとめ、早期の法制化を図る。

65歳までの雇用確保では、企業に対し、定年の廃止や引き上げ、継続雇用制度のいずれかを義務付けている。70歳までの延長については、当面は努力義務にとどめ、企業の対応を促す考えだ。

高齢者の就業拡大を目指すのは、少子高齢化で「社会保障の費用が持たない」(与党幹部)ことが背景にある。ただ、70歳となれば健康状態の差も大きく、地域での人材活用など、同一企業での雇用延長にこだわらない柔軟な対応が求められそうだ。

————————————————————————

岩屋防衛相が辺野古海域への土砂投入を今月14日に再開すると発表し、同じ日の午前中には呼応するように土砂の搬出作業が強行されました。

本来使用の本部港は台風によって損壊したため、年内の工事は困難とされていましたが、安倍政権はあざ笑うかのように自治体の許可が不要な民間港である「琉球セメント」の桟橋を利用して、土砂の積み出し作業を大々的に開始しました。朝9時には、桟橋入口で反対する市民らを機動隊が強制排除しました。しかも「オスプレイ不安クラブ」さんのブログによると、琉球セメントの桟橋には「白いテントと軍事用のカミソリ有刺鉄線で張り巡らす」という、およそ民間企業とは思えぬ処置が施されているようです。

その琉球セメントの背景は、山口県にある宇部興産という岸家、安倍政権とは繋がりの深い企業で、それは歴史的にも「国策会社と言って良い」と説明されています。この度の手回しの良い強行もなるほど納得できます。

その上、防衛局職員が、本部町に対し岸壁使用の許可を求めている地元業者に同席し、町に対して「(岸壁使用を認めないと)行政手続違反になる」などと圧力をかけているようで、この発言をきっかけに業者側は町に対して提訴まで示唆してきたそうです。全くもう、行政手続違反は政府の方ではないか。「これまで本部町と地元建設業者は信頼関係を築いてやってきた」ものを邪悪な安倍政権が介入して、ここでも沖縄の平和を脅かすのです。