竹下雅敏氏からの情報です。

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

————————————————————————

【解説】子どもの学力が大幅低下なぜ 小6・中3の学力調査…スマホ・テレビゲーム使用は増加 保護者に要因も

配信元)

YouTube 25/8/1

————————————————————————

配信元)

X(旧Twitter) 25/7/31

小6・中3の学力スコア低下 文科省「コロナ禍やスマホ影響か」https://t.co/j1ORFN63W8

— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) July 31, 2025

中学数学を除く全教科で平均スコアが低下。学校がある日に「スマホを2時間以上使う」生徒は、小学校26%で中学校が53%。いずれも前回を上回りました。 pic.twitter.com/fLnw0y4Ksu

————————————————————————

13歳以下でスマートフォンを所有すると、後に「自殺願望、攻撃性、幻覚」などを含む若年成人時の精神衛生状態の極端な悪化と結びつくことが10万人を対象にした研究で判明

転載元)

In Deep 25/7/28

(前略)

つい最近発表された研究は「 10万人の若者を対象にした」という、この手の研究では世界最大規模のもので、そこでは、「年齢が低いうちにスマートフォンを手にするほど、その後の若年時代のメンタルヘルス状態が大幅に悪化する」ことが数字で示されていました。

以下のようにあります。MHQスコアとは、総合的な心の健康スコアです。

このスコアは、100点満点ではなく、専門サイトによれば「上は 200 から下は -100まであるスコア」のようで、「マイナス」という評価もあるようですが、ともかく、5歳でスマートフォンを手に入れた人たちの心の健康度は、その後、圧倒的に低くなることがわかります。

それに加えて、比較的最近の記事で、「 AI とスマートフォンは人類の知能を大幅に低下させ続けている」という命題も最近はあります。以下の記事で取り上げました。

これも、年齢が低ければ低いほど影響を受ける可能性があり、そして、今の スマートフォンには、標準で AI が搭載されている機種も多く(搭載されていなくとも AI へのアクセスは誰にでもできますが)、「幼いうちから自分で考えなくなる」というようなことにつながっていく可能性があると思っています。

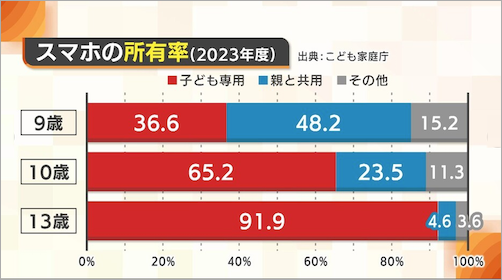

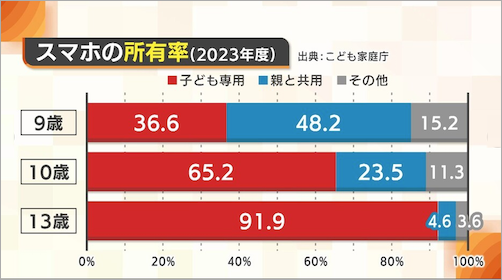

上の記事にグラフを載せましたけれど、日本の場合、現実としては以下のように、「 13歳までには 90%以上の子どもが個人のスマートフォンを所有している」ということになっています。

NST新潟総合テレビ

これは、スマートフォンと関係しているかどうかはともかく、アメリカでは、過去 10年で、「双極性障害の子どもの割合が 4,000%増加した」ことが示されています。

上の記事にありますけれど、原因が何であろうと、子どもや若い人たちが、精神的な問題やメンタル疾患に陥ると、「次は薬物療法」が始まります。日本では、薬物療法以外のメンタル疾患治療は、現実的には(価格や診察時間の影響のために)ほとんど存在しません。

効果があるとかないとかを超えた部分で、「それはさらに若い人たちの精神衛生状態を悪くする」可能性があるのです(特に自殺念慮など)。

どこから見た側面でも、「まったく子どもと若者たちにはディストピアだなあ」と思わざるを得ない世の中ですが、今回ご紹介する論文から、最も気楽にできる「子どもの精神衛生状態をある程度守る」方法は明確で、それは、「小学生などの子どもにスマートフォンを持たせない」ということだけだと思います。

(中略)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

世界的な研究で、スマートフォンの早期所有と若年成人の精神衛生状態の悪化が関連していることが判明

Global study links early smartphone ownership with poorer mental health in young adults

medicalxpress.com 2025/07/21

10万人以上の若者を対象とした世界的な調査によると、13歳未満で スマートフォンを所有することは、成人初期における精神的健康と幸福度の悪化につながるという。

7月21日「ヒューマン・デベロッピング・アンド・キャパビリティーズ (人間発達と能力)」誌に掲載された研究によると、12歳以下で初めてスマートフォンを手に入れた 18歳から 24歳の若者は、自殺願望、攻撃性、現実離れ、感情制御の悪さ、自尊心の低さを報告する傾向が高いことがわかった。

(中略)

「これらの調査結果と、現在世界中で初めて スマートフォンを持つ人の年齢が 13歳を大きく下回っていることを踏まえ、政策立案者には、アルコールやタバコの規制と同様に、13歳未満のスマートフォンへのアクセスを制限し、デジタルリテラシー教育を義務付け、企業の説明責任を強化するなど、予防的なアプローチを採用するよう強く求めます」と、ティアガラジャン博士は語る。

(中略)

今回の新たな分析では、サピエン社のチームが自社のグローバル・マインド・プロジェクトからデータを抽出し、社会的、感情的、認知的、身体的な健康状態を測定する自己評価ツールであるマインド・ヘルス・クォティエント(MHQ)を使用して、総合的なメンタルヘルス・スコアを生成した。

その結果は次のようになった。

研究者たちは、COVID-19 パンデミックによってこうしたパターンが拡大した可能性があることを認めているが、世界のすべての地域でこうした傾向が一貫していることは、早期のスマートフォンへのアクセスが発達に幅広い影響を与えていることを示唆している。

現時点では、スマートフォンの早期所有とその後の幸福との直接的な因果関係を証明する証拠はないが、これは本論文の限界でもあり、著者たちは、潜在的な危害の規模は無視できないほど大きく、予防的対応が正当化されると主張している。

彼らは、政策立案者が取り組むべき以下の 4つの主要分野を推奨する。

「これらの政策提言は全体として、重要な発達の時期に保護することを目的としています」とティアガラジャン博士は述べている。

(以下略)

つい最近発表された研究は「 10万人の若者を対象にした」という、この手の研究では世界最大規模のもので、そこでは、「年齢が低いうちにスマートフォンを手にするほど、その後の若年時代のメンタルヘルス状態が大幅に悪化する」ことが数字で示されていました。

以下のようにあります。MHQスコアとは、総合的な心の健康スコアです。

スマートフォンを早期に所有したことに最も強く関連する具体的な症状としては、自殺願望、攻撃性、現実からの乖離、幻覚などがある。

13歳未満で初めてスマートフォンを手に入れた若者は、MHQスコアが低く、初めてスマートフォンを手に入れた年齢が若いほどスコアは徐々に低下した。

例えば、13歳でスマートフォンを手に入れた人たちの平均スコアは 30だったが、5歳でスマートフォンを手に入れた人たちではわずか 1にまで低下した。

13歳未満で初めてスマートフォンを手に入れた若者は、MHQスコアが低く、初めてスマートフォンを手に入れた年齢が若いほどスコアは徐々に低下した。

例えば、13歳でスマートフォンを手に入れた人たちの平均スコアは 30だったが、5歳でスマートフォンを手に入れた人たちではわずか 1にまで低下した。

このスコアは、100点満点ではなく、専門サイトによれば「上は 200 から下は -100まであるスコア」のようで、「マイナス」という評価もあるようですが、ともかく、5歳でスマートフォンを手に入れた人たちの心の健康度は、その後、圧倒的に低くなることがわかります。

それに加えて、比較的最近の記事で、「 AI とスマートフォンは人類の知能を大幅に低下させ続けている」という命題も最近はあります。以下の記事で取り上げました。

・AIとスマートフォンは「人類の知能」を大幅に低下させ続けている。そこから向かうイディオクラシーの未来

In Deep 2025年7月7日

In Deep 2025年7月7日

これも、年齢が低ければ低いほど影響を受ける可能性があり、そして、今の スマートフォンには、標準で AI が搭載されている機種も多く(搭載されていなくとも AI へのアクセスは誰にでもできますが)、「幼いうちから自分で考えなくなる」というようなことにつながっていく可能性があると思っています。

上の記事にグラフを載せましたけれど、日本の場合、現実としては以下のように、「 13歳までには 90%以上の子どもが個人のスマートフォンを所有している」ということになっています。

NST新潟総合テレビ

これは、スマートフォンと関係しているかどうかはともかく、アメリカでは、過去 10年で、「双極性障害の子どもの割合が 4,000%増加した」ことが示されています。

・双極性障害の子どもの割合が「4,000%増加」している米国で拡大する小児への過剰な向精神薬の処方。もちろん日本でも

In Deep 2024年10月10日

In Deep 2024年10月10日

上の記事にありますけれど、原因が何であろうと、子どもや若い人たちが、精神的な問題やメンタル疾患に陥ると、「次は薬物療法」が始まります。日本では、薬物療法以外のメンタル疾患治療は、現実的には(価格や診察時間の影響のために)ほとんど存在しません。

効果があるとかないとかを超えた部分で、「それはさらに若い人たちの精神衛生状態を悪くする」可能性があるのです(特に自殺念慮など)。

・10代と20代と30代の死因の第一位がすべて自殺だという日本の現実の中で、いろいろ考えてみる

In Deep 2025年6月5日

In Deep 2025年6月5日

どこから見た側面でも、「まったく子どもと若者たちにはディストピアだなあ」と思わざるを得ない世の中ですが、今回ご紹介する論文から、最も気楽にできる「子どもの精神衛生状態をある程度守る」方法は明確で、それは、「小学生などの子どもにスマートフォンを持たせない」ということだけだと思います。

(中略)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

世界的な研究で、スマートフォンの早期所有と若年成人の精神衛生状態の悪化が関連していることが判明

Global study links early smartphone ownership with poorer mental health in young adults

medicalxpress.com 2025/07/21

10万人以上の若者を対象とした世界的な調査によると、13歳未満で スマートフォンを所有することは、成人初期における精神的健康と幸福度の悪化につながるという。

7月21日「ヒューマン・デベロッピング・アンド・キャパビリティーズ (人間発達と能力)」誌に掲載された研究によると、12歳以下で初めてスマートフォンを手に入れた 18歳から 24歳の若者は、自殺願望、攻撃性、現実離れ、感情制御の悪さ、自尊心の低さを報告する傾向が高いことがわかった。

(中略)

「これらの調査結果と、現在世界中で初めて スマートフォンを持つ人の年齢が 13歳を大きく下回っていることを踏まえ、政策立案者には、アルコールやタバコの規制と同様に、13歳未満のスマートフォンへのアクセスを制限し、デジタルリテラシー教育を義務付け、企業の説明責任を強化するなど、予防的なアプローチを採用するよう強く求めます」と、ティアガラジャン博士は語る。

(中略)

今回の新たな分析では、サピエン社のチームが自社のグローバル・マインド・プロジェクトからデータを抽出し、社会的、感情的、認知的、身体的な健康状態を測定する自己評価ツールであるマインド・ヘルス・クォティエント(MHQ)を使用して、総合的なメンタルヘルス・スコアを生成した。

その結果は次のようになった。

・スマートフォンを早期に所有したことに最も強く関連する具体的な症状としては、自殺願望、攻撃性、現実からの乖離、幻覚などがある。

・13歳未満で初めてスマートフォンを手に入れた若者は、MHQスコアが低く、初めてスマートフォンを手に入れた年齢が若いほどスコアは徐々に低下した。例えば、13歳でスマートフォンを手に入れた人たちの平均スコアは 30だったが、5歳でスマートフォンを手に入れた人たちではわずか 1にまで低下した。

・それに応じて、苦痛または困難を抱えていると判断された人の割合(重篤な症状が 5つ以上あることを示すスコア)は、女性で 9.5%、男性で 7%増加した。この傾向はすべての地域、文化、言語で一貫しており、脆弱性が高まる重要な時期であることを示している。

・所有権の若年化は、女性の場合、自己イメージ、自尊心、自信、感情的回復力の低下と関連しており、男性の場合、安定性、落ち着き、自尊心、共感力の低下と関連している。

(中略) ・13歳未満で初めてスマートフォンを手に入れた若者は、MHQスコアが低く、初めてスマートフォンを手に入れた年齢が若いほどスコアは徐々に低下した。例えば、13歳でスマートフォンを手に入れた人たちの平均スコアは 30だったが、5歳でスマートフォンを手に入れた人たちではわずか 1にまで低下した。

・それに応じて、苦痛または困難を抱えていると判断された人の割合(重篤な症状が 5つ以上あることを示すスコア)は、女性で 9.5%、男性で 7%増加した。この傾向はすべての地域、文化、言語で一貫しており、脆弱性が高まる重要な時期であることを示している。

・所有権の若年化は、女性の場合、自己イメージ、自尊心、自信、感情的回復力の低下と関連しており、男性の場合、安定性、落ち着き、自尊心、共感力の低下と関連している。

研究者たちは、COVID-19 パンデミックによってこうしたパターンが拡大した可能性があることを認めているが、世界のすべての地域でこうした傾向が一貫していることは、早期のスマートフォンへのアクセスが発達に幅広い影響を与えていることを示唆している。

現時点では、スマートフォンの早期所有とその後の幸福との直接的な因果関係を証明する証拠はないが、これは本論文の限界でもあり、著者たちは、潜在的な危害の規模は無視できないほど大きく、予防的対応が正当化されると主張している。

彼らは、政策立案者が取り組むべき以下の 4つの主要分野を推奨する。

・デジタルリテラシーとメンタルヘルスに関する義務教育の要件。

・ソーシャルメディアプラットフォームへのアクセスを制限する。

・スマートフォンへの段階的なアクセス制限を実装する。

・ソーシャルメディアの年齢違反の積極的な特定を強化し、テクノロジー企業にとって意味のある結果を確実にする。

・ソーシャルメディアプラットフォームへのアクセスを制限する。

・スマートフォンへの段階的なアクセス制限を実装する。

「これらの政策提言は全体として、重要な発達の時期に保護することを目的としています」とティアガラジャン博士は述べている。

(以下略)

「コロナで学習環境っていうのは変わりましたから。やっぱりその影響がありますよね。(1分28秒)」と中村竜太郎キャスターはコメントしています。学力低下の原因としてスマホの使用時間が増えている(1分50秒)ことが挙げられています。スマホの使用時間が増えることで、勉強時間が少なくなることは分かりますが、そうした表面的な問題ではないと思います。

2021年5月20日の記事で、“小さな子供にマスクをさせるのは論外で、「将来的に障害が起きなければ良いが…」と心配です。”とコメントしたのですが、2021年8月25日の記事で、「パンデミック時に生まれた赤ちゃんは、言語能力や運動能力に問題があり、知能が低いことが分かった」ことをお伝えしました。

小さな子供だけでなく、学校で一日中マスクをつけさせるという暴挙とも言える事態に対して、ほとんどの日本人が何も問題にしなかったことに私は驚きました。私がこの立場なら、子供を学校に行かせなかったと思います。

その意味で、今回の文科省による学力低下の調査結果は予想通りのもので、私の観点からは常識の範囲内のものです。

しかし、FNNプライムオンラインでは、「保護者への質問で学力低下への要因が見えてきました。見ていくと分かるんですけど、子どものスマートフォンとかの時間がとにかく増えているという結果になりました。勉強時間が減ってしまう。(1分35秒)」と報じています。こうした的外れの報道しかしないメディアのレベルの低さが、人類の知能低下の原因なのではないかと思ったりします。

“続きはこちらから”のIn Deepさんの記事をご覧になると、この問題の本質が見えてくるでしょう。10 万人以上の若者を対象とした世界的な調査で、初めてスマートフォンを手に入れた年齢が若いほど、総合的なメンタルヘルス・スコアは低下し、“スマートフォンを早期に所有したことに最も強く関連する具体的な症状としては、自殺願望、攻撃性、現実からの乖離、幻覚などがある。研究者たちは、COVID-19 パンデミックによってこうしたパターンが拡大した可能性があることを認めている”ということです。