有名人も登場するノンフィクションの生涯

児童文学作家 坪田譲治:

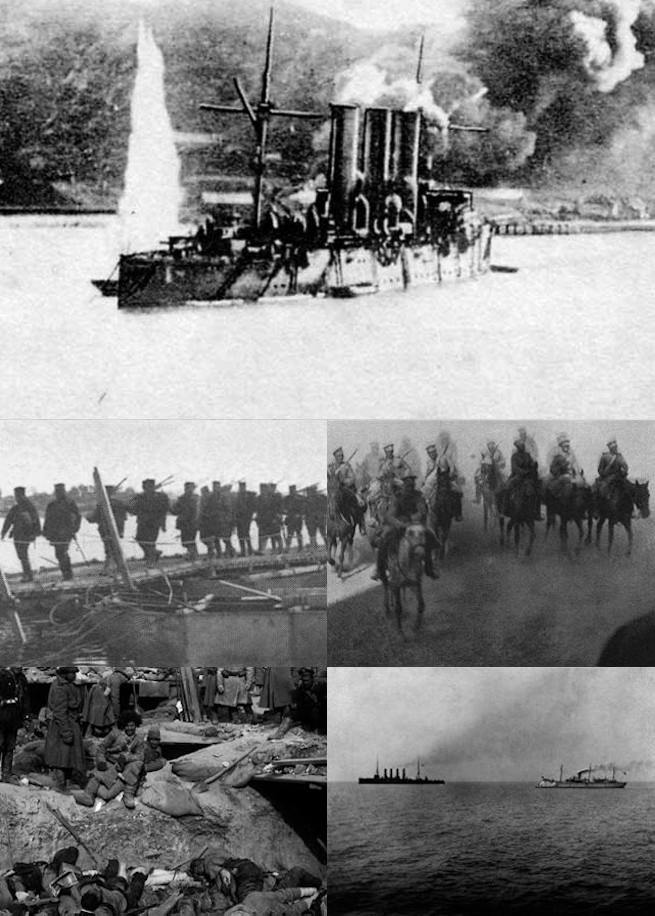

「城下の人」「廣野の花」この二書は全く面白い本で、ここ何年にも、これほどの本を読んだことがないくらいです。「城下の人」は、肥後の熊本、その城近くに生まれた著者が、幼時の思い出を書いたものです。中に、西南戦争が出て来るのですが、明治の歴史を眼前に見る感じです。「廣野の花」は著者がスパイとなって、そのころ、ロシア進出の満州に入り、艱難辛苦をする話です。日露戦争の前のことですが、

歴史を思い、人生を思い、深い感慨をもよおす読後感は、やはり、この著者の誠実一途なためと思われます。

(「誰のために」448p)

すごいね、四部作、全部読んだって?

おれにしちゃ、がんばった。

くろちゃん、歴史小説が好きだったんだ?

いや、

これは、歴史小説じゃなくて手記、ノンフィクションだよ。固有名詞もすべて実在だし、聞いたことのある名前も登場する。たとえば、西南戦争の熊本城攻防戦で、10歳の真清が言葉をかわしたのが、薩摩軍ナンバー2の

村田新八。同じ頃、真清の父に会いに来た政府軍司令官

谷干城(たにたてき)と参謀

児玉源太郎とも話をしている。他には、日露戦争で軍神となった

橘周太は真清の親友で、橘が亡くなったとき、真清の代わりに弔辞を書いたのは同僚の森鴎外。

スゴい! 有名人ばかり!

石光真清の生涯は、そのまま大河ドラマになるほど中身が濃い。

石光真清の生涯は、そのまま大河ドラマになるほど中身が濃い。生まれた年も明治元年、明治維新の年。

ドラマチック!

10歳の時に西南戦争を間近で見て、軍人になることを決意

10歳の時に西南戦争を間近で見て、軍人になることを決意したが、陸軍士官学校を卒業して2年後 (明治24年) に、日本訪問中のロシア皇太子ニコライ・ロマノフが、日本人警察官津田三蔵に切りつけられた大津事件が起きる。

大津事件跡碑

歴史で習ったなあ。

私費でロシア留学

これから、日本とロシアの雲行きが怪しくなる、ロシア語が必要になると真清は思った。そうこうするうちに、日清戦争が勃発し、初めての戦争に向かうのだが。

さて今度は、自分が戦争の主役になって、得体の知れない清国人と命の取り合いをするのだと思うと、昔(西南戦争)の思い出などは慰めにも励ましにもならなかった。(「城下の人」295p)

幼かった頃の熊本が偲ばれて涙が溢れて来た。士官室には誰もいなかった。私は枕を抱いて思い切り泣いた。ついには声を上げて泣いた。泣いて泣いて、泣き尽くせば、こんな弱々しい迷いは去ってしまうであろうと思って泣いたが、私の胸騒ぎは去らなかった。(「城下の人」296p)

軍人だって、戦争に行きたくないよね。

そして、

日本は日清戦争に勝利し、台湾と遼東半島を手に入れた。が、遼東半島は、ロシア、ドイツ、フランスによって放棄させられた。なぜか?

大清国には勝っても、大ロシア帝国には・・考えただけでも戦慄を覚えた。ロシアも、このことあるを期して、遼東半島の日本帰属を排除したのである。この地に軍港と陸軍基地が設けられれば、やがて来るべきロシアの満州侵略の邪魔であろうから。私はロシア研究の必要を感じた。(「城下の人」343p )

そこで再び、一念発起して、ロシア語を学ぶ決心をする。だが、ロシア語を学ぶ時間もなければ、学べる場所もない。結局、

休職して私費でロシア留学することを願い出た。そして、アムール川沿岸の街ブラゴベシチェンスクで、ホームステイをしながらロシア語を学んだ。

休職して私費? よほどの決意がないとできないよ。

だが、真清の目的は果たされた。ロシア語も中国語もマスターしたんだ。

すごいね、ホームステイしただけでできること?

おかげで、日本の役に立つことはできたが、陸軍に利用されることにもなった。

おかげで、日本の役に立つことはできたが、陸軍に利用されることにもなった。

陸軍て、留学費用も出してくれなかったよ?

日露戦争の勃発

ああ、軍は図々しいんだ。

日露関係が怪しくなると、軍はロシア情勢を探らせるために、真清にハルビンで洗濯屋を開業させる。当時、ブラゴベシチェンスクからハルビンの移動は、ロシア軍の支配地域で、通過するだけでも命がけだった。馬賊の助けがなければ、命を落としていただろう。

馬賊?

満州を荒らしていた盗賊団から市民を守る自衛団だ。彼らは真清を義兄弟として受け入れてくれた。おかげで洗濯屋は成功。次に写真屋を開業することになるが、

軍人より私人の方が動きやすいとのことで、軍籍を抜けることになる。

軍人を辞めるってこと?

ああ、国のため恩人のために、彼は軍人としての地位を捨てた。

1904年(明治37年)、日本がロシアに宣戦布告する。日露戦争が始まる。一旦帰国した真清は、家族と過ごす時間も束の間、すぐに召集を受けてとんぼ返りで大陸に戻った。

1904年(明治37年)、日本がロシアに宣戦布告する。日露戦争が始まる。一旦帰国した真清は、家族と過ごす時間も束の間、すぐに召集を受けてとんぼ返りで大陸に戻った。さあ、当時世界最強と言われたロシアとの戦争が始まる。

当時は、ロシアが世界最強だったんだ。

ああ、ロシアは強かった。日本軍は、たった一戦で、日清戦争で使った砲弾をすべて打ち尽くしたと言う。

アレ〜!!

このまま前進しても全滅しかない。そう報告すると、上官は言った。「軍司令部の命令である。全滅を期して攻撃を実行せよという命令である。」

このまま前進しても全滅しかない。そう報告すると、上官は言った。「軍司令部の命令である。全滅を期して攻撃を実行せよという命令である。」命令のまま、兵隊は前進する。そして結果は「将兵の死屍に死屍を重ねてゆくばかり」。(「望郷の歌」20〜21p )

ひどすぎ! 日本は日露戦争で勝ったと習ったけど、こんな無茶なやり方で勝ったの?!

これが戦争だよ。真清は、戦場の風景をこう書いている。

馬が草に埋もれて死んでいる。さらに進むと兵士たちの累々たる死体が早くも整理されつつあった。(中略)...草の上に手足を投げ出した死体が並べられ、延々と続いていた。(中略)...宇品港の軍用船の上で緑の山々を眺めながら彼等が万歳を叫んだのは、つい先日のことではないか。戦争というものがこんなに激しく、こんなにも無情なものとは思っていなかったであろう。(「望郷の歌」22p )

そして、

印象的なのが、突撃姿勢のままで焼け焦げた日本兵。

(前略)窓下に近づくと、ロシア兵二名が倒れており、それを踏み台にして一人の日本兵が真っ黒に焦げたまま、片足を窓から室内に入れている。しかも焦げた両手には、しっかりと銃が逆手に握られて、ふりあげられたままである。(中略)...この兵士は銃丸尽きて銃を逆手に握ってロシア兵を叩き伏せ、家屋内に飛び込もうとして、手榴弾の火焔に焼かれたものと推定された。(「望郷の歌」76〜78p )

うわああ・・。

こんな光景をいくつも見ながら、

「この人たちの恩を忘れてしまうことが、一番深い罪のように思われる」と書いている。(「望郷の歌」79p )

忘れたくないよ。でも、それ以前にぼくたち、そういうことを知らされていない。

だから、この本を読む価値があるんだよ。

実際に体験した者が、眼で見て、耳で聞いた、戦争のリアルを知ることが大事だと思わないか?

小説や映画やアニメじゃ、本当の戦争はわからない。

小説や映画やアニメじゃ、本当の戦争はわからない。

ボリシェビキの首領ムーヒンとの友情

さて、

日露戦争が終わって、帰国した真清は困った。職がない。家族を食わせるカネがない。

あ! 軍人を辞めたから、お給料がもらえないんだ。

あちこちのつてで、

ようやく三等郵便局長の仕事を手に入れたが、慣れない仕事で収入も多くなかった。とは言え、

やっと家族と生活できる喜びは大きかった。

(前略)私にとってのおおきな収穫は、家族愛の中に人生の意義と幸福を見つけたことであった。誰にでも与えられ、誰でも得ることが出来るように見えるこの幸福に恵まれている人は、案外少ないのではあるまいか。野心や我執のためにこの幸福を犠牲にしている人が沢山いはしまいか。仕事のために義務のために、あるいは貧ゆえにこの幸福を見失っている人も沢山いよう。(「望郷の歌」237p )

こういう温かい心がある人だったんだ。

だが、

ロシア革命が勃発すると、ロシア偵察に行けとのことで、再び真清に白羽の矢が立った。

もう、行かなくていいよ。

ああ、真清もそう思った。軍界を退いて20年、ロシア語も忘れているし、

50の老骨だからと辞退するが、承知してもらえず、結局引き受けてしまう。

あ〜あ。

後に、

彼も反省しているが、自分は人情に流されすぎたと。

義理と人情が正しい判断のジャマをするって、竹下先生がどっかでおっしゃってた。

彼が

赴任したのは、かつて住んだブラゴベシチェンスク。ここはまだ、ソ連の革命政府に支配されていなかった。そこに石光機関を設置して、赤軍からの防衛のため、コザックとの交渉、日本義勇軍の設立などを行った。印象的だったのは、ボリシェビキの首領ムーヒンとの友情だ。

ボリシェビキって、敵でしょ?

だが、ムーヒンは話せばわかる人だった。ムーヒンと良好な関係を築いたおかげで、多くの在留日本人が助けられたんだ。

ムーヒン、ありがとう。

赤軍に襲撃されたブラゴベシチェンスク

だが、じわじわと距離を縮める赤軍。ロシア市民は日本の干渉を望んだが、内国干渉はできない。せめて経済的援助をして欲しいと上に働きかけても、日本側はビタ一文、援助してくれなかった。

なんで?

日本のシベリア出兵は、共産ソ連に抵抗するロシアを応援するためではなく、ただ連合国と足並みをそろえるためだった。一方の真清は、同胞としてロシア人を赤軍から守ることを考えた。

日本のシベリア出兵は、共産ソ連に抵抗するロシアを応援するためではなく、ただ連合国と足並みをそろえるためだった。一方の真清は、同胞としてロシア人を赤軍から守ることを考えた。

日本軍にとってはただのロシア人。真清にとっては大切な同胞。

日本軍にとってはただのロシア人。真清にとっては大切な同胞。

そこに温度差がありすぎた。やがて、恐れていたことが起きた。

ブラゴベシチェンスクが赤軍に襲撃された。戦うべきコサックは早々に逃げ出し、赤軍と対峙した日本人義勇軍5名の他、

多くの犠牲者が出た。マイナス40度の中、市民らは凍ったアムール川を渡って、命からがら対岸の中国、黒河に逃げ込んだ。

私は市民たちに怒鳴った。逃げろ逃げろと絶叫した。頭から血潮を吹き出し、口からゲロゲロと血潮を吐きながら、市民たちは男も女も老人も青年も少女も、もつれ合い、転びながら逃げた。銃は棄てられ、雪は血を吸い、負傷者はもがき、死体は黒く散らばって、全市は一瞬のうちに地獄になった。避難民は銃撃を避けながら、一斉にアムール河畔に押し寄せて氷上に流れ出した。(「誰のために」193p )

真清は、赤軍が来ることを予想できなかったの?

襲撃の2日前に、在留邦人全員を黒河に引き上げさせようと決意した。が、その夜から大雪になってしまい、「『総引き上げは無理かな?』と私は窓から眺めながら、つぶやいた。」(「誰のために」181p )

その時に、逃げておけばよかった。

実は、真清が初めてブラゴベシチェンスクに来た頃も、同じよう事件があった。清国で、義和団事件が起こり、ブラゴベシチェンスクの清国人たちは、アムール川を越えて清国に逃げ始めた。しかし、ある時を境に、清国人の渡河が禁止になる。そして、ブラゴベシチェンスクは清国からの砲撃を受ける。その日が、駐留ロシア軍が夏季休暇に入った日だったことから、それを教えた清国人がいると言うことで、アムール川の岸辺で3,000人の清国人が惨殺され、筏のように流されたと言う。

うわあ! そうなる前に逃げた人もいたのに。逃げるタイミングって大事だね。

大陸では、逃げる時期を間違えることは、死を意味する。さて、赤軍に襲撃されたブラゴベシチェンスクはどうなったか?

対岸の中国に逃げた市民らは、アムール川の向こうから、自分たちの町に赤旗がはためくのをうらめしく眺めていた。そんなある日、待ちわびた日本軍が到着したんだ。

遅いよ!

タイミングもずれてるし、感覚もずれていた。

日本軍のおかげで、革命派は出ていき、市民はブラゴベシチェンスクに戻ることができたが、彼らは日本軍に失望した。日本軍がロシア市民を暴行し、財産を強奪したからだ。

なんだって??

日本のシベリア出兵の本来の目的とは、革命からブラゴベシチェンスクを守り、反共の国として独立させることだった。ところが、日本軍は知らされていなかったようだ。

日本のシベリア出兵の本来の目的とは、革命からブラゴベシチェンスクを守り、反共の国として独立させることだった。ところが、日本軍は知らされていなかったようだ。

それで、強盗? 歓迎されて、期待されて、何やってんの?

司令官に直談判する真清

赤軍は再び襲撃しに来る。なのに、自分らを守るはずの日本軍は敵だった。市民からの苦情を受ける真清もつらかった。一方、

この地域を独立させるための、経済的援助もまったくない。どんなに上層部に日本軍の悪行を訴え、経済援助を求めても、ナシのつぶて。とうとう真清は、司令官に直談判に行き、こう語る。

「部隊の整備をするでもなし、それかといって実力のあるロシア反共軍の援助もせず、崩壊寸前の州政府の経済救済もやらないとすれば、その結果はもう明らかなことです。しかも日本軍は出兵の目的を認識しておらず、ロシア市民を敵にして小競合いが絶えません。一体シベリア出兵の目的がなんであるか、私にもわからなくなりました」(中略)...これ以上の行動が出来ないならば、この際は潔く撤兵すべきであると述べた。すると大井司令官は顔面を真っ赤にして立ち上がった。「もう聞かんでもええ!」(中略)...「君は一体誰のために働いとるんだ、ロシアのためか」(中略)...「君は出兵の真意を解しておらん」。(「誰のために」322〜323p )

なるほど、「誰のために」という題名は、「君は一体誰のために働いとるんだ、ロシアのためか」から来てるんだね。

結局、真清は不適任となって、任務を解除された。満州の事業にも失敗し、失意で帰国

結局、真清は不適任となって、任務を解除された。満州の事業にも失敗し、失意で帰国した真清は長男にこう語っている。

「お父さんは失敗したんだよ。何もかもね。気が付いているだろう?だが諦めてはいない。考えてみると(中略)...根本的にものの見方が間違っていたのかもしれないよ。人間を信じすぎ、人情に溺れてね・・世の中というものは、それだけで動いているものじゃなかった。そのようには出来ていなかった。だが諦めてはいないがね・・。」(「誰のために」389p )

小説家の田宮虎彦は、石光真清について「結果からいえば、軍に利用された好人物であったということが出来そうである」と書いている。(「誰のために」440p )

それにしても、壮絶な人生だった。

これがアムール川だよ。真清をはじめ、ロシア人、清国人の壮絶な歴史を目撃したアムール川は、今もとうとうと流れている。

石光真清と3人の女性

さて、ここからはオマケだ。

「石光真清と3人の女性」について話そう。

1.母、守家(もりえ)

真清の命の恩人。真清のすぐ上の兄は4歳で亡くなった。次に生まれた

真清も4歳の時にジフテリアにかかった。喉が腫れて、呼吸困難になった時に、母は何をしたか?

医者を呼んだ?

アホ! 医者はとっくにサジ投げたんだよ。

母は硯箱から筆を取り出し、その毛をむしり、竹の軸を真清ののどに突っ込んで、詰まった痰を吸い出した。すると、真清は息を吹き返した。(「城下の人」13p )

頭いい!

真清は、命の恩人の母親に、一生頭が上がらなかった。

2.辰子

真清の嫁。武家の娘らしい気丈な女性。なんと、2回の乳腺炎の手術と慢性虫垂炎の手術を麻酔なしで受けた。

真清の嫁。武家の娘らしい気丈な女性。なんと、2回の乳腺炎の手術と慢性虫垂炎の手術を麻酔なしで受けた。

スゴ!!

姑の守家も武家出身。厳しい。里帰りもほとんど許されず。嫁姑の関係には苦労したと思う。しかも小姑が2人もいて、主人はほとんど不在。彼女は、一家の心配をすべて背負いながら、5人の子どもを育てたが、病気がちだった。

我慢しすぎたんだよ。

晩年の真清は、辰子を看病、介護して、恩返しに努めた

晩年の真清は、辰子を看病、介護して、恩返しに努めたが。

3.お花

お花は、

旅館の女主人で、馬賊のかしらの妾。元々は日本から売られてきた女郎だった。お花は賢い女性だ。真清の正体を見抜き、

馬賊の人脈を使って、真清の情報収集に協力した。

すごいね、馬賊のかしらの妾?

ああ、馬賊のかしらは日本女性を好んだようだ。

日本の女性は従順で正直で親切であって、外人の女のように悪辣な取引がないので各地から歓迎をうけ、(中略)...これらの女性の中でも多少とも智慧のある者は、ハバロフスクのお君やアイグンのお花のように、男の世界に飛び込んで華々しい活動をみせる者もいたのである。(「廣野の花」225p )

お君という女性も馬賊のかしらの妾で、自ら馬にまたがって馬賊と行動を共にしたこともある。

危険を伴うハルビン行きの際、真清のボディガードとして子分をつけてくれた。

あんな時代に、あんな遠い所に、賢い日本女性がいたんだね。

武家だろうと、女郎だろうと、彼女たちはりっぱに自分の運命を生きたと思う。

Writer

ぴょんぴょん

1955年、大阪生まれ。うお座。

幼少期から学生時代を東京で過ごす。1979年東京女子医大卒業。

1985年、大分県別府市に移住。

1988年、別府市で、はくちょう会クリニックを開業。

以後26年半、主に漢方診療に携わった。

(クリニックは2014年11月末に閉院)

体癖7-3。エニアグラム4番(芸術家)

最近、石光真清(いしみつ まきよ) の手記を読みました。

明治元年、熊本城下で生まれた石光真清は、西南戦争を目撃したことから軍人を志し、陸軍士官学校を卒業。日清戦争では、部下を率いて黄砂の嵐を進軍し、コレラやマラリアにかかりながらも生還。その後、ロシア語を学ぶ必要を感じ、ロシアに私費留学。軍の要請によって、軍籍を棄て、私人としてハルビンで洗濯屋、写真屋を開業しながら、満州の地理、ロシアの情報をスパイする極秘任務に就きました。やがて日露戦争が始まり、自身も召集されて参戦。復員後、満州の事業に成功するも、再び軍の要請で、ロシア革命後のシベリアでの諜報任務に就きましたが、シベリア出兵の意味を解しない日本軍に失望し、任務を辞退。事業も失敗し、失意の中で余生を送りました。

真清の残した膨大な記録は、死後、息子の真人(まひと) によって編纂され、「城下の人」「曠野の花」「望郷の歌」「誰のために」の四部作となって出版されています。