注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

————————————————————————

フルフォード情報英語版:ハザール・マフィア、故郷を失い大敗を喫する

転載元)

投稿者:フルフォード

ハザール・マフィアのカザフスタンへの攻撃失敗、偽バイデン 政権の資金断たれる

Khazarian mafia suffer massive defeat as they lose their homeland

After a year of reeling under a fake COVID 19 pandemic attack, the good guys are on the offensive around the world against the Khazarian Mafia (KM). This is happening in Europe, the United States, Japan, China and elsewhere. The results are reflected in such things as the rebirth of the Soviet Union, the collapse of Hollywood, the liberation of Japan etc. If all goes according to plan, humanity will be liberated in 2022.COVID19の偽のパンデミック攻撃に翻弄された1年後、善良な人々は世界中でハザール・マフィアに対して攻撃を開始している。これは、ヨーロッパ、アメリカ、日本、中国などで起こっている。その結果は、ソ連の再興、ハリウッドの崩壊、日本の解放などに反映されている。すべてが計画通りに進めば、2022年に人類は解放される。

Let us start with the rebirth of the Soviet Union. This was seen when the KM suffered a stunning defeat last week as they lost their ancestral homeland of Kazakhstan, multiple sources agree. The country was attacked by “20,000 very well trained, organized and centrally commanded gangsters and terrorists,” many of whom were “speaking non-Kazakh languages,” according to President Kassym-Jomart Tokayev.まずはソビエト連邦の再生から始めよう。これは、先週、ハザール・マフィアが先祖代々の祖国であるカザフスタンを失い、見事な敗北を喫した時に見られたもので複数の情報源が一致している。この国は「2万人の非常によく訓練され、組織化され、中央で指揮されたギャングやテロリスト」に攻撃され、その多くが「カザフ語以外の言語を話していた」とカシムジョマルト・トカエフ大統領は述べている。

https://tass.com/world/1384935https://tass.com/world/1384935

This caused the Collective Security Treaty Organization (CSTO), consisting of Russia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan to send troops to help Kazakhstan. As this map shows, the result was the de facto restoration of a large chunk of the Soviet Union.これにより、ロシア、アルメニア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタンで構成される集団安全保障条約機構(CSTO)は、カザフスタンを助けるために軍隊を派遣した。この地図が示すように、結果的にはソ連の大部分が事実上復活したことになる。

More importantly, the failure of this attack means that the fake Biden regime in the United States is now doomed. One close Biden buddy, the ex-intelligence chief of Kazakhstan, Karim Massimov, was arrested, while another, the ex-president of Ukraine, Petro Poroshenko, had his assets frozen.さらに重要なことは、この攻撃が失敗したことで、米国の偽バイデン政権が絶望的になったことを意味する。バイデンと親しい仲間であるカザフスタンの元情報局長カリム・マッシモフが逮捕され、また、ウクライナの元大統領ペトロ・ポロシェンコが資産を凍結された。

The fact that the accused leader of the "color revolution" (or, at least, one of the major conspirators) has been connected to President Biden is therefore a veritable gift to Russia.

— Clint Ehrlich (@ClintEhrlich) January 8, 2022

The script writes itself to blame the U.S., true or false. https://t.co/0QLpIt9iZh

画像はシャンティ・フーラがツイートに差し替え

This freezing of assets will cut off a lifeline of drug, arms and human trafficking money essential to the survival of the fake Biden government.この資産凍結により、偽バイデン政権の存続に不可欠な麻薬、武器、人身売買の資金のライフラインが断たれることになる。

» 続きはこちらから

ウクライナでのマネーロンダリングの拠点を失いそうになったハザール・マフィアは、彼らの先祖代々の故郷であるカザフスタンを買収しようとしたが失敗。今、ハザール・マフィアが支配している最後の国はイスラエル(ヒトラーが建国の父の一人)のみ。バイデンと親しい仲間であるカザフスタンの元情報局長カリム・マッシモフが逮捕。また、ウクライナの元大統領ペトロ・ポロシェンコの資産凍結。この資産凍結により、偽バイデン政権の存続に不可欠な麻薬、武器、人身売買の資金のライフラインが断たれることになる。

ロシアとNATOは敵のふりをしていたが、実際には第四帝国に対抗する同盟国であった。彼らは東ヨーロッパの大部分に対するロシアの事実上の支配を回復するという秘密の協定を結んだ。

先日ナイトの称号を授与されたトニー・ブレアは、有名な小児性愛者。彼はすぐに逮捕され、ギトモ【グアンタナモ】に連れて行かれるだろう。現在、アライアンスに協力中。ブレアとブッシュ(息子)は恋人だったという噂。

ハザール・マフィアらの一連の逮捕は、表向きコロナ感染で「自己隔離」と言われている。「自己隔離」した人々は、ロイド・オースティン偽米国防長官、スウェーデン王室、オーストリアの首相カール・ネハンメル、米国下院議員アレクサンドリア・オカシオ・コルテスなど。オーストラリアでも1週間でオーストラリアのデビッド・ハーリー総督、ジョシュ・フライデンバーグ連邦財務大臣、スティーブン・マーシャル南オーストラリア州首相が 「自己隔離 」。

アメリカ国防省「ペンタゴン保留地」のスタッフ25%だけが出勤可能と発表。一般のツアー客には閉鎖されたまま。米軍がペンタゴンを「保留地」と呼んでいるのはおそらく、今ではカタチだけのスタッフが占拠しているだけの歴史的建造物であるからだ。

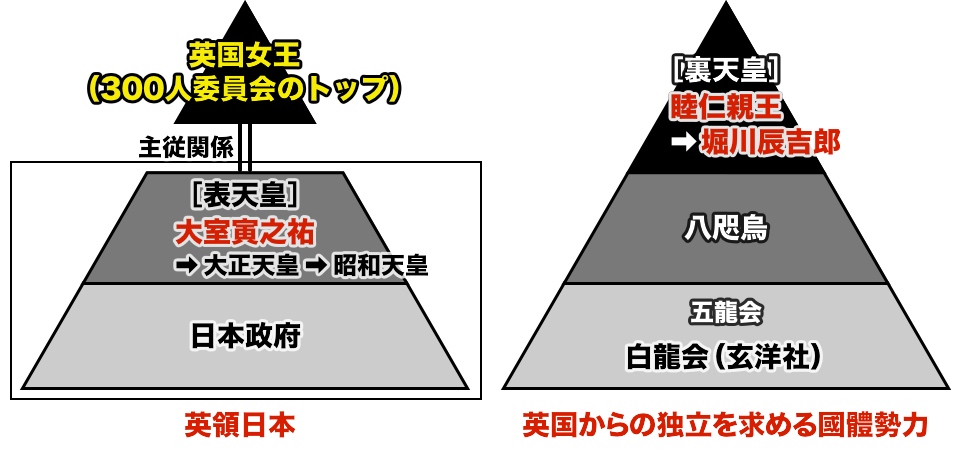

在日米軍はもはやワシントンDCから命令を受けることはないという。在日米軍は現在、新たに独立した日本という国を台湾や韓国といった同盟国とともに支援。

スティーブン・スピルバーグ、レディー・ガガ、ウィル・スミスといったハリウッドのエリートたちが、彼らの名前を冠した映画を公開し、まだ生きているようにみせかけているが、おそらくすべてCG、ハリウッドの茶番。

今回の大掃除は、南極に設置された違法な金融システムのサーバーがホワイトハットに乗っ取られ、ハザール・マフィアへの資金援助が高レベルで打ち切られたことで実現。この資金が断たれた今、中国共産党も困っている。中国金融の8割近くを占める中国の不動産部門が崩壊中。偽装工作のブルービームによる宇宙人の侵略が始まる兆しが高まっている。ホログラム技術がどれだけ進化しているかを感じさせる中国のお正月のホログラム動画あり。最後に秘密宇宙計画情報源から本物として送られてきた異世界の写真で締めくくり。(popoちゃん、間違い探して遊んじゃった😆)日本の独立は本当であってほしい。。。