注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

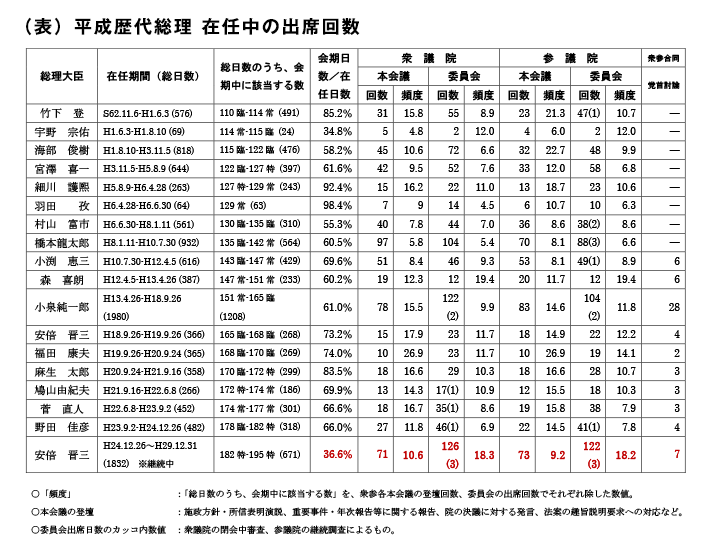

平成期、延べ18名の総理大臣のうち、誰が一番、国会に来ていないのか…この点をハッキリさせたいと思います。

(中略)

在任日数における国会会期日数の割合が低い総理を順に並べると、

2位 安倍晋三(現職) 36.6%

3位 村山富市 55.3%

4位 海部俊樹 58.2%

5位 森 喜朗 60.2%

となります。

安倍総理は現時点でワースト2位です。

(中略)

安倍総理がワースト1位の座に就くのは時間の問題でしょう。

(以下略)

安倍、自殺者続出内閣…

— ike1962 (@8icsRtq8Pz2NoMi) January 12, 2018

逆らうと死ぬんだ。だから皆腰がひけてるのか。 pic.twitter.com/ZLtPP8pglC

安倍晋三のおじいさまです。

— Fuji (@fj_333) January 14, 2018

悪魔の兵器といわれる細菌兵器を人体実験を繰り返し開発していたのが731部隊。満州国の事実上のトップでこれを指揮していたのが岸信介。その長女を母にもつ安倍晋三は家庭でどのような人間教育を受けたのだろうか?人権蔑視、狂気の安倍独裁政治に通じるものを見る。 pic.twitter.com/f0CJbk7URH

ほぼサドなのだ!RT @value_investors: 【榊原経団連会長(国民の痛みを伴う)発言集】

— バカボンのパパなのだ! (@HGe2) January 9, 2018

軽く調べてみただけなんだけど・・・怖っ(ー ー;) pic.twitter.com/2y67PeXUY6

狂った戦争屋 pic.twitter.com/OSvQZkQC2U

— マッキ世も末(アベと麻生は学歴もペテン) (@akhila7) January 12, 2018

安倍さん、子どもに恨みでもあるのかな・・。

— はるみ (@harumi19762015) January 13, 2018

貧困対策にかけるお金はわずか1.5億円。https://t.co/tW38TkuTsh #日刊ゲンダイDIGITAL

» 続きはこちらから

![[街の弁護士日記] 日韓合意について日本政府はなすべきことをしてきたのか](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2018/01/996.jpg)

![[Twitter] 東京の某地下鉄のさらに地下の話 〜 衛生という環境破壊](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2018/01/997-1.jpg)

このように見事に憲法を破壊し国を破壊しているあべぴょんですが、この連中が憲法を改正しようというのです。それがどれだけ恐ろしいことかは、一連のツイートをご覧になるとよくわかります。

現状は危機的です。