注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

どんなにゅーす?

どんなにゅーす?・2020年2月13日、弁護士による有志が国会内で「『桜を見る会』を追及する法律家の会」を結成。「前夜祭などにおける安倍総理の行為は公選法違反に当たる」として、3月に東京地検に対し安倍総理を集団で刑事告発する方針を明らかにした。

・現在、賛同している弁護士や学者が100人を超えているといい、前代未聞の「現役総理の犯罪行為」を告発する大規模な運動に発展していく可能性がある。

(中略)

ついに、安倍総理の「数々の犯罪行為」に数多くの有識者が立ち上がる!「まっとうな法治国家を取り戻す」ために、より大規模な国民運動へ…!

(中略) まったくもって、これは当然の流れだ。

まったくもって、これは当然の流れだ。なんせ、ここまで安倍総理自身の数々の犯罪行為が確定的となっているにもかかわらず、警察も検察も全く自主的に動こうとする気配がないからね。

いかに、日本の民主主義システムがインチキで、(欧米資本勢力と一心同体の)長州テロリスト一族の”田布施ファミリー”が、日本国内で法を超越した特権を持っているのかということが、ここ数年で完全に露呈してしまってるけど…

このままでは、国民が指を咥えてこの状況を傍観している限り、いよいよ日本の表面的な民主主義システムすら完全に破壊され、本当の「安倍独裁帝国」と「完全奴隷社会」がやってきてしまう。

ここまで数々の犯罪を繰り返してきても、全く安倍総理が逮捕されない事態も異常だけど、こうなっている以上、支配されている側の市民が立ち上がり、法で認められている権限をフルに行使して、国民みんなで安倍総理を徹底的に告発・追及しなければならない。

そういう意味でも、専門家ばかりに任せているのではなく、国民側からも大規模な署名運動やデモなどを行なって、様々な形で告発を支援していくのがいいだろうし、あらゆる人々が参加・支援する形で数万、いや数十万人規模で告発を行なえば、さすがに、(いくら黒川弘務氏を”禁じ手”を使って今でも検察内部に据え続けているといえども)これまで安倍総理を庇護してきた検察も大きく怯むことになるだろう。

(以下略)

![[Instagram]ドローン的ローテク撮影法](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2020/02/u215.jpg)

![[YouTube]安価なピアノと高価なピアノの音を聞き分けられますか?](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2020/02/u214.jpg)

さらに追い打ちで、「契約主体は誰か」を質問します。総理の延々グダグダ答弁の中から「800人の一人一人が契約主体だ」との答弁を確認し「ということは安倍総理夫妻も契約主体か」と畳み掛けます。

総理からは「自分たちはゲストだった」とまた延々グダグダ。黒岩議員はすかさず「誰がゲストとして招いたのか、後援会か? ちなみに総理が会場で飲食したかどうかは関係ない。飲食する権利を与えられる対価としての会費が問題で、後援会が総理をゲストとして呼んだということは、後援会が契約主体であるという一つの証左になる」「この点、はっきり答弁いただきありがとうございます(会場拍手)」と見事な追求をしました。続けて「キャンセルのリスク負担について、先日、特段の取り決めはないと答弁があった。つまり規約に従うと安倍事務所がリスク負担をしていることから、ここからも契約主体であるという結論が出る(拍手)」「後援会は受付で出欠のチェックはしなかった、ホテル側も立会ったにもかかわらず、参加者個人個人の受領すらチェックしていなかったということは、参加者は契約主体ではなく、仲介した安倍事務所、または後援会が契約主体であるということだ」と安倍総理の違法性を判断するのに必要なポイントを次々に明らかにし胸がすくようでした。

読者の山芋様は「最後は黒岩議員が ”ピシッ” と決めてくれました!さすがです。」と書いて来られました。動画22:51からご覧ください。

黒岩議員の落ち着いた違法性の確認は「法の専門家からも桜を見る会への様々な指摘がされている。いずれ総理の刑事告発がなされ、疑惑解明が司法の場にも移る」という発言からも、かなり戦略的だったのかもしれません。

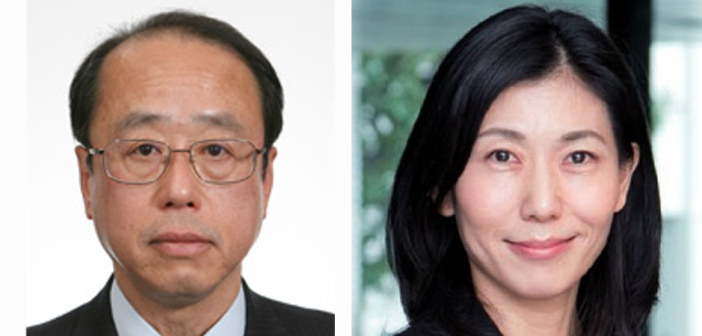

そして13日、法学者や弁護士など100名を超える法律家が刑事告発へ乗り出しました。

ゆるねとにゅーす管理人さんは、この動きは「当然」としながらも、国民も「様々な形で告発を支援していくのがいい」と感想されていました。確かに。人任せにしていては殺されますよ、私たち。