注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

断言しよう。学校の授業が大人になった今や最高のレジャーである。

(中略)

大人は分かってないしそれでいい

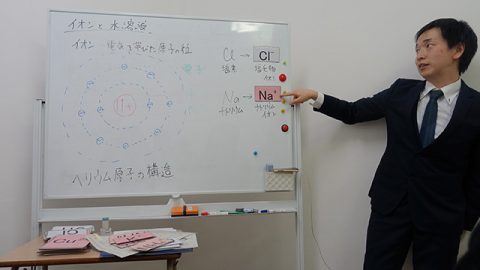

授業がはじまる。加藤先生が教えてくれるのは「イオンについて」である。

(中略)

中学の勉強をさぼっていた私は理解があやふやである。周りも分かってない者がほとんど。しかし恥ずかしさはない。知らなくてもここまで生きてこれたのだからもうこれでいいのだ。

(中略)

(中略)

わかる気持ちよさ

そう、大人が学校の授業を受けることの何がおもしろいのかを突き詰めるとそれは「わかる気持ちよさ」だ。

(中略)

大人がやる学校の授業はわかる気持ちよさのマッサージ50分コースと言ってもいい。

(中略)

質問がこわくない

なぜ大人の学校授業にこれほどわかる気持ちよさが宿るのか。一つ大きいのが「質問しまくれる」ということだろう。

(中略)

イオンの授業なのに「とけるってそもそも何!?」「分子の数って有史以来変わらないんですか?」「電圧ってそもそも何なんですか!?」と質問も脱線しまくる。

みんなもはや自分の知のマッサージのことしか考えていないのだ。洗髪時に「かゆいところないですか?」と聞かれて「ヒザ」と答えるようなものである。もっとわかりたい…わかりたい…知の亡者たちが這い出してきて、しかも彼らが今後日本の知に貢献することは一切ない!

(中略)

わかりゼーションサロン、はじめたい

ああ、テストのない授業のなんとおもしろいことか。

(中略)

これは学びではなく純粋に気持ちよさを追求したものだ。体を治癒するというよりリラクゼーションサロンに近いのだろう。授業が終われば知でホックホクに蒸しあがったおいもさんが並んでいる状態なのだ。

(以下略)

子供を勉強嫌いにするのは簡単で、宿題をいっぱい出して、テストをいっぱいやることです。とどめは、親がうるさく、“勉強しろ!”と言います。これで、子供の将来性を確実に潰せることは間違いありません。

宿題をいっぱい出すことで子供の自主性をなくし、テストをいっぱいして×をいっぱいつけることで、“お前は馬鹿だ!”ということを潜在意識に送り込みます。“勉強しろ!”とうるさく言うことで、勉強にマイナスのイメージを植え付けることに成功します。こうして子供が、楽しく学ぶことを出来なくさせるのです。

こうした、子供に対する洗脳工作の名人は、親と教師なのです。その手腕はほとんど天才的で、子供たちが彼らから学ぶのは、言行の不一致、すなわち偽善です。

学校で教えていることは、いかに体制に逆らわないかということで、苦痛の45分間をおとなしく座っている能力を身に付けさせていると考えられます。このように、無事育った子供たちは、国に逆らうということはありません。なので、将来性のない子供、従順な子供を作るには、今の教育が最適であるということになります。

しかし、この記事に書かれているのは、学ぶということに対する、最も根本的、かつ重要な事柄です。それは、学ぶことは、“なんとおもしろいことか”ということです。授業を聞いて、別に理解出来なくてもそれで良し。理解出来ればさらに良し。宿題無し。テスト無し。授業が楽しいというのが本来の授業ではないでしょうか。現状のように、学ぶということが苦痛をもたらすものであるならば、いっそのこと、十分に遊ばせ、その子の興味があることを自主的に学ばせた方が、よっぽどまともなのではないでしょうか。

少し特殊な世界ですが、例えば将棋のプロ棋士になりたいという子供の場合、親が“将棋をしろ!”と叱咤激励したり、“宿題は詰将棋のp5~p12まで”などと追い詰めなくても、子供は勝手に嬉々として将棋に打ち込んでいます。よく出来る子の場合、高校に行く時間がもったいないのです。

この記事を読むと、本来教育とはこういうものではないかということを、考えさせられます。学校というのは、学びたい者が来る所で、教えたい人が教師をやっているのが自然です。ところが、どちらも、夏休みを歓迎するとすれば、これは根本的に何かがおかしいということなのだろうと思います。