竹下雅敏氏からの情報です。

————————————————————————

中西征子さんの天界通信64

<通信者:中西征子>

<通信日時:2021年2月21日>

1回目の通信(AM2:33)

大変長らくお待たせしました。

2月10日から、“恒星系神”から“超銀河団神”そして下の界層“植物界”迄、あまねく調べましたが、残念ながら、そのような記録は出てきませんでした。

それで、これらの出来事に関わったすべての人々の個人のデータバンク…アカシック・レコードにアクセスして、記録された情報から引き出された事の真相について、これまでにわかった事をお伝えします。

調べた人々の名前

・ヤタノカラスの翁とその子孫

・天照大神

・神武天皇

・開化天皇

・崇神天皇

・その他関係した神々多数

・伊予津彦命

・天照大神

・神武天皇

・開化天皇

・崇神天皇

・その他関係した神々多数

・伊予津彦命

2回目の通信(PM0:52)

③の質問の回答です。

御指摘の通り、ヤタノカラスの翁とその末裔が深く関わっていました。

ヤタノカラスの翁とその末裔は、古代イスラエル12部族のうち、失われた10部族のひとつ、“レビ族”つまり「祭司」の務めを果たす者達でした。

「王」に相当する者が、当時の日本の「天皇」達でした。

イスラエルが将来地球の支配者となるため、天皇家を乗っ取るために、界層を降下させる事を計画したのです。

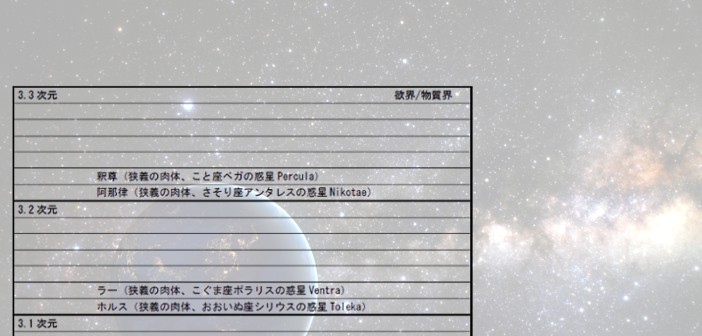

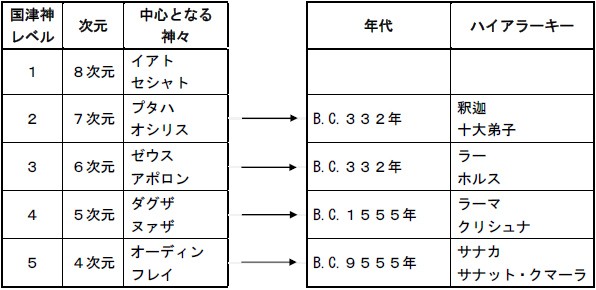

天皇が近親相姦の罪を代々重ねる事により、関係者の波動の低下を招き、意識と肉体両方のレベルを重くして、5層から7層…つまり自分達が直接支配出来る界層迄引き下げ、やがて天皇家を乗っ取り、「王」として君臨する目的だったのです。

その結果として、開化天皇の一団が突然空中から姿を現した…つまり、霊からの「化肉」現象が現れたのです。

天照大神は、ホツマの国日本をイスラエルに売り渡した売国奴であり、今で云う“国家反逆罪”として、すでに滅ぼされています。

更に彼は、自らを“女神”として古事記に記すことにより存在をあいまいにし、罪の追及をまぬがれようとしたようです。

つまり“なりすまし”の罪も重ねたのです。

④

ホツマツタヱの著者伊予津彦命が、神武天皇と開化天皇の時の、界層の降下という大事件を記述しなかったのは、自らもその反逆的偽装に加わる事で、将来の至高神としての地位を約束されたからでした。

以上が調査の結果です。

よろしくお願い致します。

サンディ

今回のサンディの報告は重要なもので、この事により、陰謀の本質が見えて来ました。これについては、明日の記事で説明します。

サンディは、界層の降下に関わった神々の個人のデータバンクにアクセスしたようです。これらの神々はすべて消滅していますが、個人のデータはきちんと残っています。初めから個人のデータにアクセスすれば、話は簡単に見えますが、そうしなかったことで、陰謀の全体像が逆に見えるようになったわけです。