貴重な映像が見られるNHK「映像の世紀」

この曲、知ってる?

加古隆クァルテット『パリは燃えているか 』

う〜ん、なんか暗いねえ。でも、どっかで聞いたような?

思い出した! 白黒の古い映像で、ヒトラーやスターリンが出てくるヤツ。

コワいから、いつもチャンネル替えちゃう。

はあ〜

おめえもお笑いや大食いばっか見てねえで、ちっとはまともな番組見ろよ。

だって、暗いの苦手なんだもん。

この曲は、

NHK「映像の世紀」のテーマソングだ。

たしかに、白黒ばかりで画面も暗い。

だが

、教科書に出てくる歴史的なできごとが、貴重な映像記録で見られる。

ついこないだ見たのが、12月8日の太平洋戦争開戦80年に合わせて放映された

「映像の世紀プレミアム(21)『太平洋戦争 銃後 もうひとつの戦場』」。

くろちゃん、そういうの好きだったんだ。

いや、正直、おれもあんまり・・

たまたま、テレビをつけたらやってたんだ。

暗そうだから見る気しなくて、何度もチャンネル替えようとしたが、

おや、

これはおやじやおふくろから聞いた話だぞ、って興味がわいて、

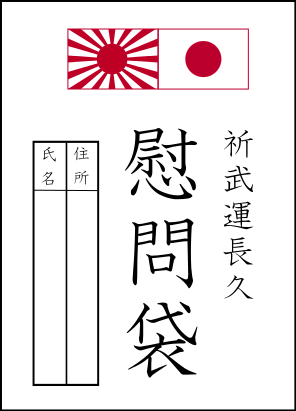

たとえば、女性たちが慰問袋を作っているシーンとか。

慰問袋って、なに?

おめえは、知らねえだろな。

おふくろは、よく言ってた、

食いもんや日用品を詰め合わせて送ることを、「慰問袋を送るわね〜」って。

おれも、いろいろな詰め合わせを実家に送るとき、「慰問袋を送るぞ〜」って言ってた。

詰め合わせのことか。

・・まあな、実際は戦時中、銃後のヤツらが前線の兵隊に送った詰め合わせ袋のことだ。

銃後ってなに?

おめえ、ほんっとになんも知らんなあ。

「戦場の後方。直接戦闘に携わっていないが、間接的に何かの形で戦争に参加している一般国民。」

(

goo辞書)

銃の後ろにいるから、銃後?

さっきの番組も、「太平洋戦争 銃後 もうひとつの戦場」って副題だったろ。

「

開戦80年を迎える太平洋戦争、もう一つの戦場とも言うべき銃後の物語・・熱狂から絶望へ、戦場ではない、人々の1347日の暮らしを発掘映像によって描く」

ふうん。

あんま、興味なさそうだなあ。

おれは、戦時中の人々がどんな表情をしてたかを見るだけで、おもしろかった。

が、それ以上に大事なのは、NHKのSOSが聞こえたんだ。

へえ、NHKのSOS?

たしかにSOSだね、このごろ教育テレビもおかしいし。

これなんか、マジ引いた。

新人アイドルグループの宣伝を、なんで教育テレビがやんなきゃいけないの?

戦争するためにマスコミを手中に収める政府

ほお、教育テレビも陥落か。

ところで、

この「銃後の物語」は「日本映画社(日映)」の設立から始まる。各地の新聞や通信社が別々に作っていたニュースを、

軍が検閲しやすいように統合したのがこの会社。

日映は、映画館で娯楽映画の合間に放映された、いわゆる大本営ニュースを量産した会社だ。

おお、プロパガンダ専門会社だね。

設立時期が、開戦直前の1941年4月というから、軍は戦争を見越して作ったんだ。

設立時期が、開戦直前の1941年4月というから、軍は戦争を見越して作ったんだ。

戦争するためには、マスコミを手中に収めることは第一歩。

戦争するためには、マスコミを手中に収めることは第一歩。

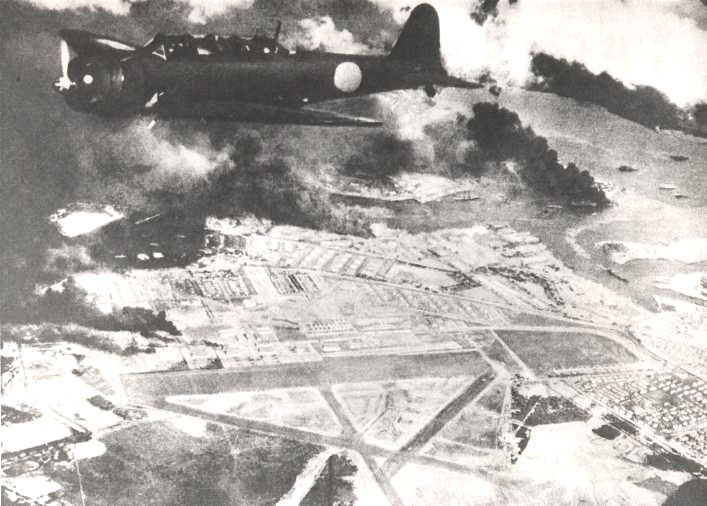

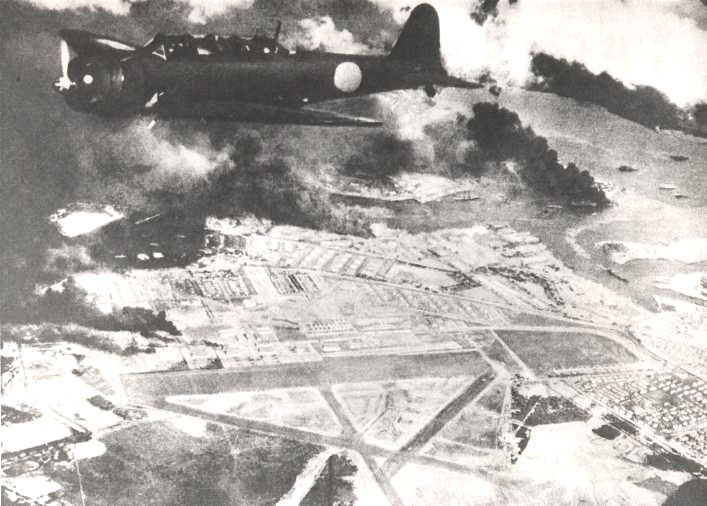

1941年12月8日、真珠湾攻撃によって開戦した太平洋戦争。

1941年12月8日、真珠湾攻撃によって開戦した太平洋戦争。

その翌朝、各地の映画館で、大本営の開戦発表が緊急上映された。

ドンジャン、ドンジャララッタ♪の軍艦マーチをバックに、「奮起せよ 日本国民」「帝国の興亡 この一戦に在り」のキャッチコピーとともに。

あの曲、軍艦マーチって言うの?

パチンコ屋のテーマソングだと思ってた。

・・・・・。

国民は、開戦ニュースだけでなく、正月に上映された真珠湾攻撃の映像にも熱狂した。

正月に、リアル戦争の映像見せたの?

そう、

真珠湾の大きな軍艦がドッカンドッカン爆破されていくとこ、見せたの。

炎上する真珠湾上空を飛行する九七式艦上攻撃機

えー?! その下で、人がたくさん死んでるんだよ?

ところが、

全国の映画館では、行列ができたほどの大好評だった。

すでに、日本人おかしい。

ま、すべてじゃない、ごく一部のアホだと思うが。

問題は、真珠湾攻撃の子ども向けアニメまで制作されたことだ。

それが、日本初の長編アニメ映画だったという。

はあ〜 記念すべき第一作が、子どもを洗脳するためのプロパガンダ映画とは。

悲しいかな、これがまたよくできてるんだよ。

悲しいかな、これがまたよくできてるんだよ。

絵がかわいくて、よく動いていてクオリティが高い。

すでに、日本のアニメ技術はトップクラスだったと感心する。

感心してるバヤイじゃないよ。

アニメは子どもに夢を与えるものなのに、洗脳に使われたんだよ。

だが、そのアニメ映画も大人気で、映画館の前に子どもたちの長い行列ができたほど。

染めるのは子どもからかあ、軍国主義は恐ろしいね。

染めるのは子どもからかあ、軍国主義は恐ろしいね。

あの頃の子どもは、天皇に仕える幼い国民「少国民」と呼ばれていた。

あの頃の子どもは、天皇に仕える幼い国民「少国民」と呼ばれていた。

校長おぼしきオッサンが、全校生徒を前に叫んでいる映像がある。

「諸君は戦争に勝ったほうがいいか、負けたほうがいいか。

勝ったほうがいいと思うものは、手を挙げい!」

「はい!」と、子どもたち全員が元気よく手を挙げる。

「少国民、起きよー!」「はい!」 バンザイ!

「少国民、起きよー!」「はい!」 バンザイ!

「少国民、起きよー!」「はい!」 バンザイ!

はい! 異常!!

あの時代、大詔奉戴日ってあったの、知らねえだろ?

たいしょうほうたいび?

大詔とは、天皇が開戦を告げた詔書のこと。

真珠湾攻撃を記念して、毎月8日に大詔を奉読したり、戦勝祈願、宮城遥拝とか、何かしろと。それが、法律で決められたんだから、おそろしい。

うわあ、やりたくないのに、やらないとしょっぴかれるのか。

いったい誰が、そんなアホみたいな法律を通したんだろう?

今だって、アホみたいな法律がビュンビュン通ってるじゃねえか。

ゾワッ!

で、宮城遥拝ってなんだっけ?

皇居の方を向いてお辞儀することだよ。

皇居・正門石橋

そんなこと、なんでしなきゃいけないの?

天皇陛下バンザイ!だからな。

「日本は神の国だと教え込まれてたんだからね」

開戦時11歳だった作家・半藤一利は言った。

絶対不滅の神の国は、アジアを植民地から開放し、大東亜共栄圏を建設し、その盟主たる資格を持っている。太平洋戦争はまさにそのためのものだと、教えられていた。

大事なとこは、ちゃんとわかってんじゃねえか。

エヘン! 時事ブログ読んでるからね。

インドネシアの悲劇「労務者(ロウムシャ)」

オッホン!

さて、話をもどして

昭和17年3月、日本軍はオランダ植民地だったインドネシア・ジャワ島を占領。「大東亜共栄圏で団結し、欧米支配を打ち砕く」という名目だが、実際は、石油やゴムを横取りするためだ。

だが、おふくろはうれしかったんだと。

南方のゴムのおかげで、あこがれのゴムまりを買ってもらえたと。

へえ、でもそれ、フェアトレードじゃないよ。

たしかに、ぜんぜんフェアじゃねえ。

現地人は日本人の奴隷だった。

当時、ジャワを慰問した女優の森光子も、現地人が土下座して迎えるのに違和感を覚えたという。「日本人の誰があんなまねをさせたのでしょうか」。

森光子って、その時代からいたんだ。

ジャワの大人は竹やり訓練、隣り組、宮城遥拝、子どもは学校で日本語を学び、日本と同じ軍事教育を受ける。

ジャワの大人は竹やり訓練、隣り組、宮城遥拝、子どもは学校で日本語を学び、日本と同じ軍事教育を受ける。

まるで、植民地だ。

そして、

インドネシアの悲劇は「労務者(ロウムシャ)」だ。

「ロウムシャ」は、日本軍施設を作るために、ジャワ島だけで250万人が徴用され、東南アジアの激戦地に送られ、炭鉱や鉄道建設の現場で働かされた。

過酷な労働の上、満足に食事も与えられず、数万人が伝染病で命を落としたという。

ジャカルタの収容所(1945年頃)

ひどい!

さらに「ロウムシャ」は、日本軍の作った破傷風ワクチンの人体実験にも使われ、400人が死亡した。

さらに「ロウムシャ」は、日本軍の作った破傷風ワクチンの人体実験にも使われ、400人が死亡した。

まるで「マルタ」扱いだ。

モホタル博士、かわいそう。

日本軍のおかげで、オランダ支配から開放されたと思ったインドネシア。

日本軍のおかげで、オランダ支配から開放されたと思ったインドネシア。

だが、実際は「トラの口から逃れ出て、ワニの口へと投げ込まれた。そして、ワニの支配は非常に残酷であった。」これは、インドネシアのことわざだ。

そして

「ロウムシャ」は、悲劇を伝えることばとして今もインドネシア語の辞書にある。

サイアク〜!!

「ロウムシャ」だけじゃない。

前線に送り込まれる日本兵も、銃後の日本人たちも、同じように「羽より軽い命」だった。

しかし、どんな負け戦であっても、多くの日本人は最後まで日本の勝利を信じていた。

愚かだ、なんて言えないね。今のぼくたちも似たようなものだから。

そんな中、

番組は「或る保母の記録」という映画を取り上げている。

あまりに戦時色がないので、製作中に脚本家が当局に呼ばれ、検閲を受けている。

保育園らしい戦時教育を入れろ、たとえば保育園の前を兵隊さんが通る、窓から園児にそれを見せ、「兵隊さんはお国のために戦争に行くのよ」と言って、「兵隊さんよありがとう」の歌を歌わせろ、と。

いやらしいね、でも、もしかしてNHKもそういうことされてるのかな?

脚本を担当した「厚木たか」は回想している。

「その係官の目のきつさを私はいまだに忘れない。だまって頭を下げて帰ってはきたが、そんな風にシナリオを替えることはしなかった」「今から考えれば、それはあまりにもささやかな抵抗にすぎなかったかもしれないが、そのときはそれが精いっぱいであった。」

NHKも精いっぱいの抵抗をしているって、言いたいのかな?

さらに、戦局はますます悪化の一途をたどり、

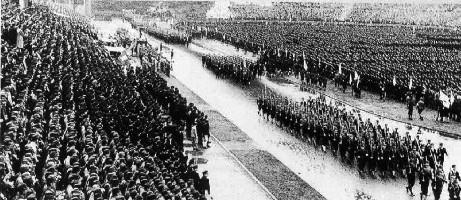

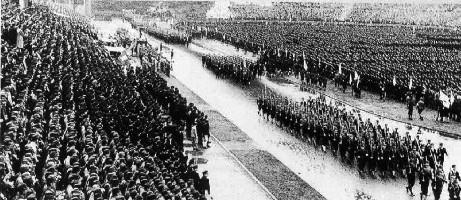

「一億総力をあげて」を象徴するのが、昭和18年10月21日の神宮外苑、雨の中の学徒出陣壮行会の映像。

番組のナレーションは言う。

「日本ニュースのカメラマンたちは、未来を担うべき学生までもが、戦地に送り込まれる事態に疑問をいだきながら、泥だらけの行進にレンズを向けた。」

この「疑問をいだきながら」をあえて入れた理由は?

出陣学徒壮行会(昭和18年10月21日)

この脚本を書いた人も、「疑問をいだきながら」番組を作っているのかな?

そして敗戦。

あの鬱BGMをバックに、終戦時15歳だった半藤一利のことばで締めくくられる。

「天にまします神は必ず大日本帝国を救いたもうのである。

このゆるぎないフィクションの上に、いくつもの小さなフィクションを重ねてみたところで、(日本人は)それを虚構とは考えられないのではなかったか。」

現在のワクチン神話のように。

現在のワクチン神話のように。

そして、

番組最後の決めセリフが、

「そんな日本をもう一度つくってはいけない。」

とか言われても、「そんな日本」が、もう一度作られようとしてるがなあ。

ハッ!!

もしかしてNHKの良心君は、こう言いたいのか?

憲法改正を許して「緊急事態条項」を作らせてしまったら、また同じ悲劇が繰り返される。だから、「止めろー!!」って。

NHKの良心、おめえの隠されたメッセージ、しかと受け止めたぜ!!

Writer

ぴょんぴょん

1955年、大阪生まれ。うお座。

幼少期から学生時代を東京で過ごす。1979年東京女子医大卒業。

1985年、大分県別府市に移住。

1988年、別府市で、はくちょう会クリニックを開業。

以後26年半、主に漢方診療に携わった。

(クリニックは2014年11月末に閉院)

体癖7-3。エニアグラム4番(芸術家)

食べ物がなくひもじかったこと。

小学校に派遣されていた軍人が、コワかったこと。

農家の勤労奉仕で、おいしいご飯が食べられたこと。

起床ラッパで起こされて、軍事訓練をさせられたこと。

戦争が終わったとき、子ども心にうれしかったこと。

先日見た「映像の世紀プレミアム(21)『太平洋戦争 銃後 もうひとつの戦場』」 を見て、耳から聞いた話を映像で確かめることができました。