注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

菅義偉(すがよしひで)官房長官は九日の記者会見で、安倍晋三首相主催の「桜を見る会」を巡り、既に廃棄したとしている二〇一三~一七年度の招待客名簿について、行政文書の作成時に政府内で文書の存在を共有する「管理簿」への登録が法律で義務付けられていたにもかかわらず、登録をしていなかったことを明らかにした。(中根政人)

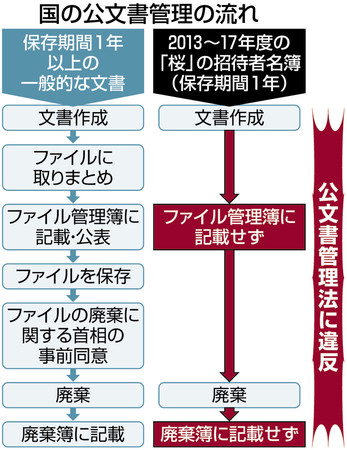

公文書管理法では、保存期間が一年以上の行政文書は、内容などが密接に関連するものをファイルにまとめ、名称や保存期間、保存期間終了後の措置などを管理簿に記載した上で、国民が閲覧できるようインターネットなどで公表しなければならないと定めている。一三~一七年度の名簿は保存期間が一年に指定されていた。一八年度以降の名簿は保存期間が一年未満に変更され、記載の対象から外れた。

(中略)

公文書管理法は、保存していた行政文書を廃棄する場合、首相の事前同意を義務付けている。(中略)… また政府の行政文書管理のガイドラインでは、保存期間一年以上の文書について廃棄した事実を残す「廃棄簿」への記載を義務化しているが、この記載もなかったことが分かっている。

(以下略)

(中略)

違法な管理が行われてきた理由については「担当者に確認しているところだが、こうした問題への対応意識が少なかったのではないか」とし、「事務的な記載漏れだった」と説明。「こうしたことを二度と再び犯すことがないよう、内部で注意をしっかり行っているところだと思う」と釈明した。

(以下略)

「桜を見る会」名簿、廃棄記録なし 菅長官、違法認める:朝日新聞デジタル https://t.co/7H3pCYHalc

— 菅野完の従兄弟の同級生のお兄ちゃんの彼女の先輩の友達 (@noiepoie) January 10, 2020

法令違反だと、ようやく認めた。

#上村報道室長 による質問制限#朝日新聞#安倍記者

— ラナンキュラス(SHINJI KAWAKAMI) (@Lanikaikailua) January 9, 2020

行政ファイル管理簿への記載がなかったということだが、なぜこのような運用がされていたかは調査できているのか#菅

内閣府によれば、行政文書ファイル管理簿に記載がなかったと#答えてない

この後、#東京新聞 #望月記者 が挙手したが、無視 pic.twitter.com/NfCKh2AnYN

» 続きはこちらから

こちらの内閣官房長官記者会見の12分以降で、“長官、これまでルールにもとづいた保存、廃棄が行われたと説明されてこられました。この発言というのは、何にもとづいておっしゃったのでしょうか?”との質問に対し、スダレは、去年・今年の保存期間が一年未満の名簿に関しての発言だとのたまわっております。

そもそもこれまで、二〇一三~一七年度の招待客名簿はルールを逸脱した運用をして管理簿や廃棄簿への記載をせず、それ以降の名簿の保存期間を一年未満に変更して、“ルールにもとづいた保存、廃棄が行われた”と言われても、私たちには、“名簿を徹底的に隠ぺいしようとしている”としか思えません。

“続きはこちらから”をご覧ください。赤旗日曜版によると、“自民党の総裁選のあった年だけ、「桜を見る会」に自民党の地方議員が大量に招待されている。これは、桜を見る会を利用した、総裁選の選挙運動ではないか”というのです。名簿を破棄したがるわけです。