————————————————————————

里山社屋主義(34) 設備工事:配管Ⅰ

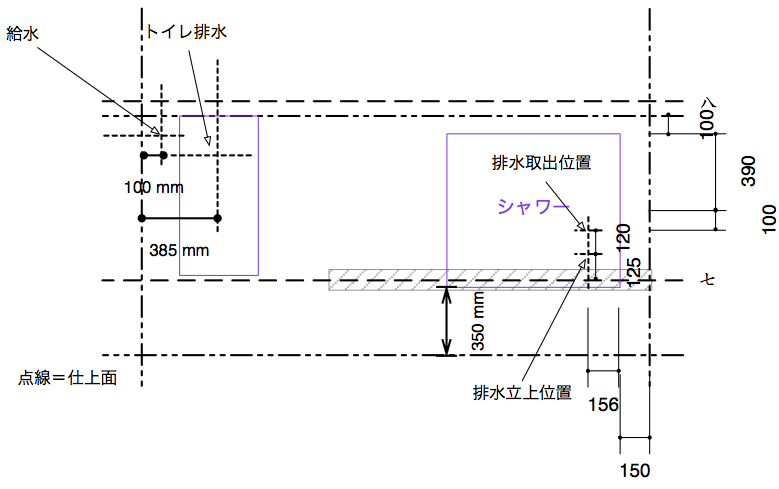

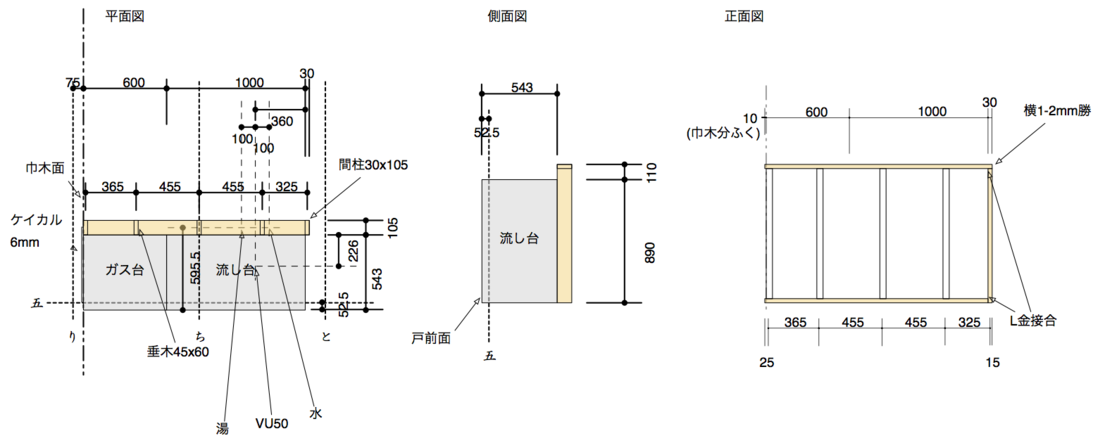

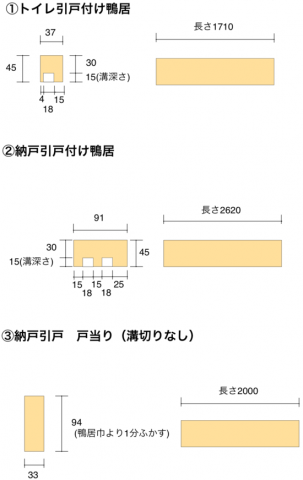

前回は水回りの設備を設置したところでした。今回は、その設備に床下から繋げる配管の工事です。

配管のDIYはすすめられるか?

そもそも配管をDIYでやるべきか、設備屋さんにお願いすべきか、という点ですが…。経験からすると、よほど「時間はあるけど予算がない」というのでなければ、DIYはおすすめしません。

- もし自治体の上下水道に接続する場合は、原則として水道局の指定工事事業者にしか施工ができないようなので、一般人には無理。(上手に業者を入れてご自分でされた方もおられるようです)

- 床下を這って行う工事は大変で苦痛。(床を貼る前など、上手なタイミングでほとんどの施工を終えれば楽です。)

- 塩ビ管の接着や、ネジの接合は、いい加減に行うと水漏れにつながる。

- 塩ビ管の場合、慣れないうちは、パイプの接着や長さ取りに失敗することが多い。すると…

o →配管の失敗を繰り返すことで、地獄配管(これ以上、切ったり繋いだりできなくなる状態になること)になって、大幅な工事のやり直しになることもある。

o →排水工事では、配管の失敗によって継ぎ手部分が多くなると、そこに汚物が引っかかり、バイオフィルム(微生物の膜)ができやすくなる。結果として排水が詰まりやすくなる。

今回社屋でDIYで工事を行ったのは、前に一度別の場所で配管工事を経験したので、ある程度は慣れていたためです。また、パイプをつなぐ作業が個人的に好きだったというのもあります。(笑)

ただし、この工事の大変さを知り、自分には設備屋に入って働くのは無理だとも思いました。

水回りは故障して、しばらく使えなくなると大変です。設備屋さんに見積りを取ってから、考えてもよいのではないかと思います。

外部配管と内部配管

ひとえに配管といっても、建物の外と内があります。

今回、建物の外の配管については、業者の方にお願いしました。

もし外の配管をDIYでやろうとすれば、一生懸命手掘りをするか、あるいは重機が要ります。給水管は凍結防止の為結構な深さで埋める必要がありますし、排水管は太いパイプを正しい勾配を取って埋めないといけません。

体力のある男手が2人以上いれば、可能かもしれませんが、そうでなければ止めたほうがいいと思います。

田舎暮らしではよく必要とされる浄化槽の設置に至っては、一般人で手に負えるものではありません。

今回の記事では、建物内部の水回り配管だけを取り上げます。

なお、ガス管は資格を持っていないとできませんので、ガス会社の方にお願いしました。(工事費無料でした)

以下は、設備工事を自分でやりたいという人のための、マニアックなお話となります。

» 続きはこちらから