土台敷き

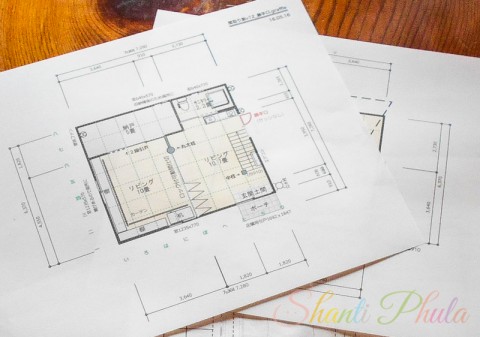

材料も出来上がり、ついに建て前(用意していた木を組み上げる行事)の前日。現場に大量の木が運び込まれました:

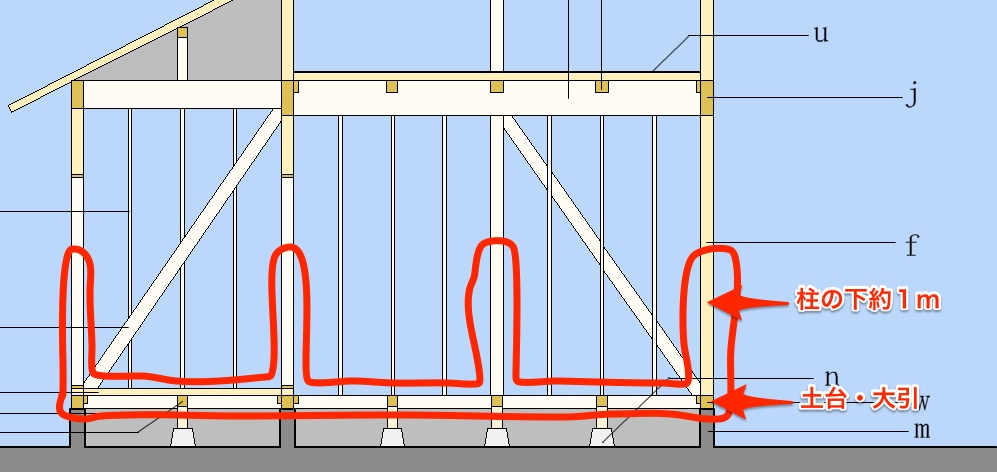

今日は、柱を立てるための「土台」と「大引」を基礎の上に置きます。…しかし、その作業の前に、あ、雨が!

「行いが悪い〜んじゃないかい?」と言われました。心当たりはあるもので、地鎮祭の後1ヶ月以上、土地の神様に一つも挨拶に行ってなかったことを思い出しました。(汗)

大工さん達はこういう状況にも実に慣れたもの。木とブルーシートを組み合わせ、あっという間に巨大なテントを作ります:

次々に基礎の上に木が敷かれていきます。しかし実際は木と木が都合よく合わないものです。サッと腰袋からノミを取り出して、その場で合うように加工します:

「◯分(ぶ)厚みが足りんな」と、小さな木っ端をノミ一つで目的の厚さに割り、はめ込んで合わせてしまう。それも早業で、実に見ていて見事です。

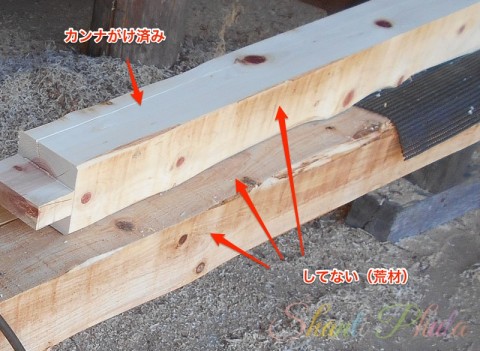

今はプレカットの普及で、機械が狂いなく家1軒分の木を加工してしまいます。人間の仕事ならではの間違いと、「木が合うだろうか」という緊張感、それを素早く直すノミさばきの光景は、相当減っているのかも知れません。(参考リンク)

無事1日で土台敷きが終わりました。並んでいるのは仮置きした束石です:

翌日の建前を待つ夕方…緊張感と楽しみとが入り混じる時間でした。

(スタッフ・白井薫)

今日は、柱を立てるための「土台」と「大引」を基礎の上に置きます。…しかし、その作業の前に、あ、雨が!

「行いが悪い〜んじゃないかい?」と言われました。心当たりはあるもので、地鎮祭の後1ヶ月以上、土地の神様に一つも挨拶に行ってなかったことを思い出しました。(汗)

大工さん達はこういう状況にも実に慣れたもの。木とブルーシートを組み合わせ、あっという間に巨大なテントを作ります:

次々に基礎の上に木が敷かれていきます。しかし実際は木と木が都合よく合わないものです。サッと腰袋からノミを取り出して、その場で合うように加工します:

「◯分(ぶ)厚みが足りんな」と、小さな木っ端をノミ一つで目的の厚さに割り、はめ込んで合わせてしまう。それも早業で、実に見ていて見事です。

今はプレカットの普及で、機械が狂いなく家1軒分の木を加工してしまいます。人間の仕事ならではの間違いと、「木が合うだろうか」という緊張感、それを素早く直すノミさばきの光景は、相当減っているのかも知れません。(参考リンク)

無事1日で土台敷きが終わりました。並んでいるのは仮置きした束石です:

翌日の建前を待つ夕方…緊張感と楽しみとが入り混じる時間でした。

(スタッフ・白井薫)

◇ お願い ◇

対応できないため、見学・来訪はなにとぞご遠慮ください。ご理解のほどをよろしくお願いいたします。