シャンティ・フーラスタッフからの情報です。

————————————————————————

少数の信号分析に適したアプリ - nRF Connect for Mobile

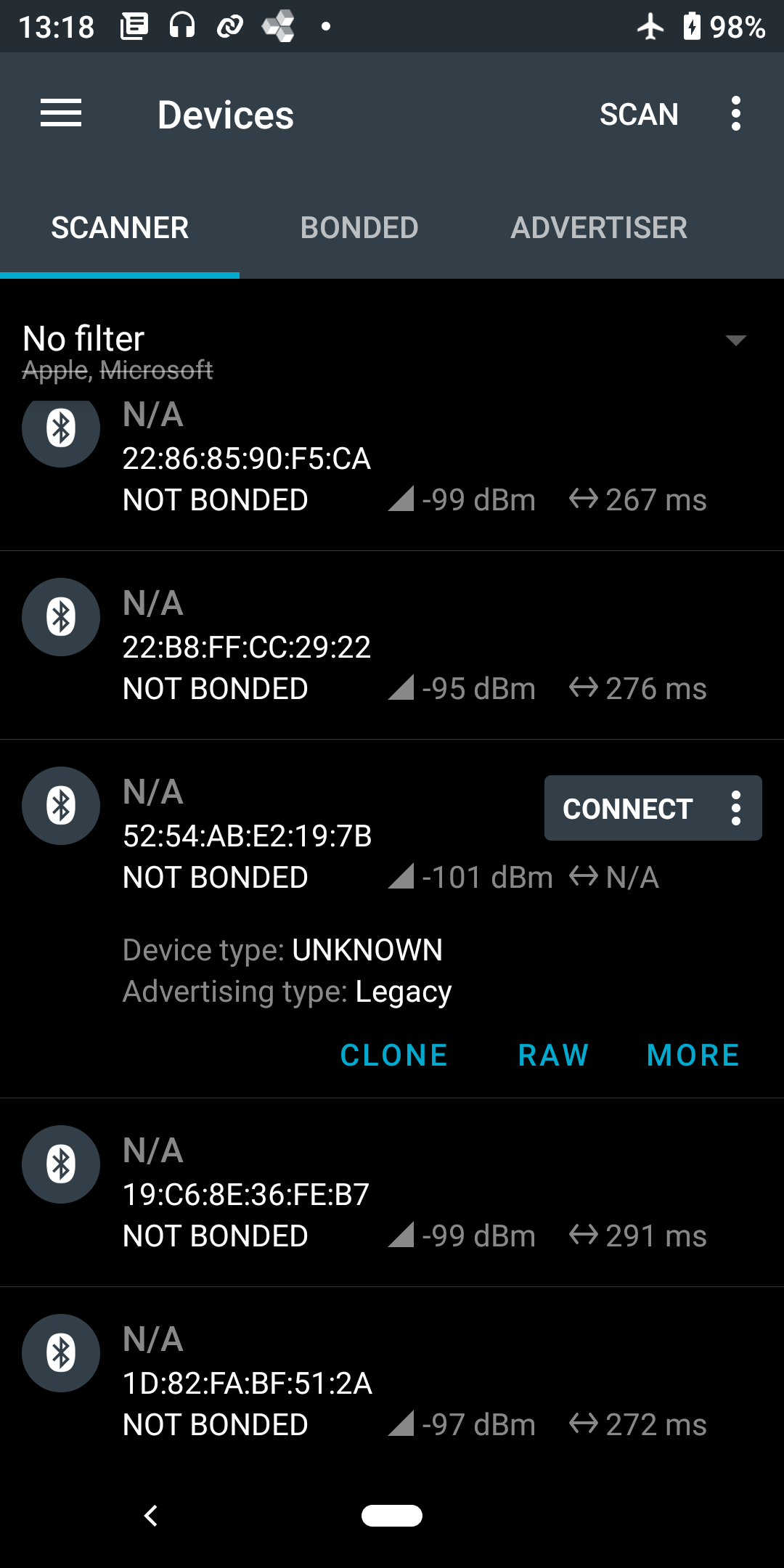

スマートフォンを用いて少数のBluetooth信号※を収集し、その中身を分析できるアプリは色々とあります。今回筆者が使用したのは、こちらのnRF Connect for Mobileです:

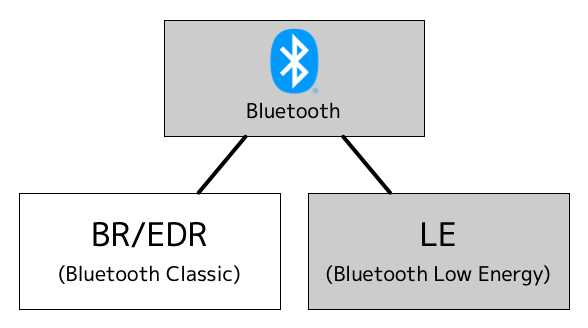

※本記事における「信号」とはLE規格のAdvertisingパケットを指します。

一般にこのBluetooth疑惑の調査にはBLEScannerがよく使われるようです。いっぽうこちらのnRF ConnectはBluetooth機器を開発している会社が出しているもので、解析の部分がしっかりしており、様々な信号の種類を見分けることができるのがメリットです。

このアプリの操作方法を簡単に紹介しておきます:

- アプリをインストールして起動するとスキャンが始まります。

- 停止したい場合は右上の STOP SCANNING をタップします。

- もう一度スキャンしたい場合、再度右上のSCANをタップします。

- スキャンはしばらく経つと自動で停止します。この停止するまでの時間を長くしたい場合は、左上の"三"→Settings→Scanner→Scanning Period で設定画面を呼び出せます。最大5分まで長くできます。

- 検出された信号はリストにどんどん溜まっていきます。一度消したい場合は、リストで"下に引っ張って更新"操作をすると、消去とスキャンが同時に行われます。

» 続きはこちらから

こうして除外できる信号例を挙げてみると、今の社会では、実に様々な用途と種類のBluetoothの信号が飛び交っていることがわかります。その大部分を占めるのはApple製デバイスであり、1つの端末がいくつもの異なる信号を発しています。

この観点から『中学校で「ブルートゥース実験」300件検出』という実験を見てみますと、前半では「 BLE スキャナーが受信した10個の信号はいったい何なのか?生徒たちが入って来る前は、何の表示も無かったのです。…本校ではスマホ、携帯電話等の電子端末は、学校への持ち込みは厳禁…スマホを持ってきた生徒がいたとしても…移動教室にまで持ち歩くことはさらにあり得ない…」ということでした。

これに関しては電子端末の持ち込み状況が本当にこの通りであれば、確かに説明が難しいと思います。ただ仮に2〜3名でも、ルールに反して移動教室にまで、Apple製デバイスを持ち込んでいたとしたら、10個のMACアドレスが検出されることはあり得ます。(端末以上にMACアドレスが増える理由は第3回で触れます) ですので信号の中身を見れば、確かな証拠になり得ます。

後半の「中学の校舎全部をスイープ…300件を超えた」というのは特に上のような仮定をせずとも十分にあり得ることで、こちらは明らかに信号の中身を見る必要があると思います。