南出市長さんのお話

1本めは、こないだの「ワクチン基礎編」。2本めは、「泉大津市の南出賢一市長のメッセージ」。3本めは、「ロバート・マローン博士のメッセージ」。どれも、子どもへのワクチンはヤバいって話をまとめた。

泉大津市は、全国で唯一、5〜11歳のワクチン接種券を一斉送付しない自治体です。

市の通知はがきには、こう書いてあります。

「現在、この年齢層への接種の安全性やワクチンの効果などに関する十分な情報やデータが揃っておらず、予防接種法の努力義務の規定は適用されていません。また、これまでの感染で若年層での重症化や死亡はほとんど起こっていないことから、極めて慎重に判断することが求められます。」】

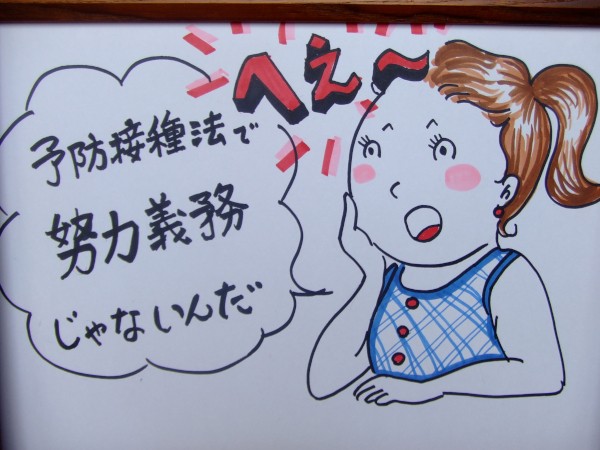

大人へのコロナワクチン接種は、努力義務でした。

が、5〜11歳のコロナワクチン接種は「努力義務」じゃありません。

つまり、厚生省HPによると「接種は強制ではなく、最終的には、あくまでもご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。」

5〜11歳の接種が「努力義務」でなくなったのは、ギリギリの2022.2.10でした。

NHKはこう報道しました。「厚生労働省は5歳から11歳の子どもへの接種について、自治体を通じて接種の呼びかけは行うものの、オミクロン株に対する有効性が明確でないことなどから、当面は保護者が子どもに接種を受けさせるよう努めなければならない『努力義務』としないことを決めました。」

つまり、打ってから何かあったとしても、あくまで自己責任であって、国には責任がないということです。】

» 続きはこちらから

今回は、5〜11歳のお子さんをもつ親ごさんが対象というので、

子どもの接種に関する紙芝居を作りました。

終わってから、1人の老婦人が「3度目は止めときます」とおっしゃり、

1人のお母さんが「子どもの接種の予約をキャンセルする」と言ってくれました。