ドイツの国技であるサッカーとワーキングウーマン

ドイツの国技はサッカーですので、子供から大人まで

サッカーはとても盛んですし、現在多くの日本人選手がドイツの

ブンデスリーガに所属してプレーをしています。

先日、フランクフルトで活躍をしている日本人の

長谷部誠選手が載っている記事を息子が

教えてくれました。

https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/eintracht-hasebe-meine-fitness-geheimnisse-59699536.bild.html

なんと、長谷部選手の強さの秘密は、日本的なお風呂で筋肉をほぐして、

日本風な食事をして、毎日のトレーニングを欠かさないことらしく、

日本人の奥様がお料理を準備している間にも、トレーニングの時間が

確保できるということもニュースになるのかなと思います。

pixabay[CC0]

たぶん、他のドイツ人選手からみると、日本人の奥様が栄養管理を

していることがとても羨ましいはずです。

日本ではあたりまえかもしれませんが、

ドイツ人からしたら、妻が甲斐甲斐しく夫のために栄養管理をする

というのはほとんどありえないのかなと思います。

ドイツ人でもそうですが、他の外国人からしても、

妻というのは、家政婦ではないし、料理人ではないので、

夫のために料理を作り、栄養管理をするという考えはほとんどないはずなのです。

日本人の女性は、料理をするのがあたりまえで、家事もあたりまえ

そして仕事もしなければならないので、大変なことがわかります。

下記のツイッターでも、書かれています。

Japanese women also shoulder a disproportionate burden at home. Cooking a typical dinner often involves preparing multiple small dishes. Children’s packed lunches can be works of art. Dishwashers are not yet ubiquitous. And men are typically not helping. https://t.co/kWKU47S8m6 pic.twitter.com/CpU2X1cS54

— The New York Times (@nytimes) 2019年2月2日

Here's the Japanese article https://t.co/B5c47qPjkE

— The New York Times (@nytimes) 2019年2月3日

日本のワーキングマザーが働きにくい本当の原因を理解するには、家の中をみればわかります。典型的に、週に49時間以上働いている女性は、家事に25時間近くを費やしています。彼女達の夫たちは、平均5時間以下。しかも、育児は含まれないのです。

このような日本のワーキングウーマンの現状を

見ると非常にめまいがします。竹下先生も講義で

子供は12歳になるまで、一人っ子がよくて

じっくり育てるのが良いともおっしゃられていました。

一人にまずは、愛情を注ぎたいと思ってしまいます。

そして、保育園に子供を預けてまで、お母さんが

仕事のキャリアを保持して行くのが大切なのかという問題。

現実として、仕事をやめてしまうと、再就職ができないという

問題からそうなってしまうわけです。

また、日本ではついに7人に1人が貧困と言われ、共働きで

やっと生活ができる世帯が多いことも考えなくてはいけない

問題なのです。

写真を見ると、日本の家庭の家の中がごちゃごちゃと物で

溢れている状態。ドイツの家では、小さなモノが見えない状態で

収納する方が多いらしく、スッキリした空間が好まれています。

pixabay[CC0]

そして、その中で予防注射が原因なのかわかりませんが、

日本の子供たちは、他の国の子供たちと比較して、

やたらこだわりが強く、騒ぐ子供たちに育ってしまっている、

( これは、個人的な感想と印象なのですが・・)ことなど、

すべての要素が働くお母さんを苦しめている状態かなと感じます。

ドイツ人、西洋人のお母さんは、厳しく子供に言うからなのか

わかりませんが、子供が親のそばで静かに座っている場合が多いです。

また、アフリカ系の子供も静かに座っているのをよく見ました。

トルコ系や中東系の子供は、それより少しうるさい感じがしました。

日本の子供は特にうるさく、騒ぐ、道路を走りまわる、これがしたい、

なぜできないのか?などお母さんに執拗に尋ねている場面も多く見ました。

このような違いは、何が原因なのだろうか・・といつも不思議で観察して

しまいます。

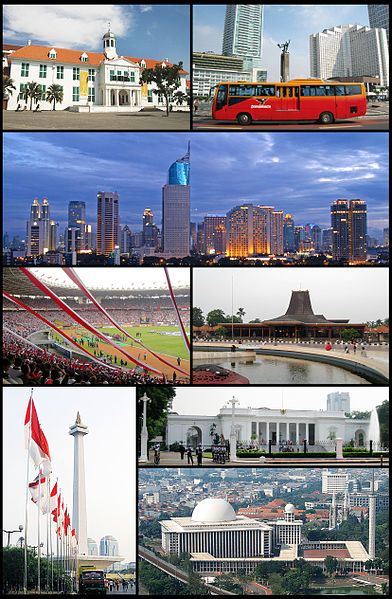

ジャカルタ Author:Gunkarta[CC BY-SA]

インドネシアのジャカルタで数年過ごしたことがあるのですが、

1991年頃のインドネシアでは、普通の家庭でも運転手、

家事担当、食事担当、子守担当のお手伝いさんがいて、

奥様というのは、美しく、綺麗にしているのが仕事である・・

と聞いたことがありました。

日中にフィットネスクラブに行き、マッサージをして

サウナに入るのが毎日の日課だそうです。

(これは、有閑マダムですね)

インドネシアもその後民主化して、人々の価値観も変化

したのかもしれません。当時はスハルト政権下でしたので。

これも、夫の収入が安定しているからこそできることで、

社会の仕組み、価値観によって、女性の人生も違ってくる

のだと驚いたことがありました。

私個人の意見としては、女性が外見的に美しくあることは、

もちろん大事なのですが、年齢を経てからも美しくあるためにも、

内面的なものに注視したいなと思ってしまいます。

ドイツでの働き方

ところで、40歳以上は、週に3日、25時間労働がよいと

メルボルンの研究所で発表されています。

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/aug/08/should-people-over-40-work-a-three-day-week

竹下先生の講義では、週2日くらい働くのがいいと

解説されていたことを思い出しました。

ドイツ人も長時間労働などは、やっていられない・・

という国民らしく、大企業は違うのかもしれませんが、

ベルリンの街中を見ると、水曜日と金曜日は午前中だけで

午後はお休みとなっている医療機関や小さな会社などが多いです。

だからなのか、平日の公園で、ベビーカーを押すお父さんも

たくさんいますし、子供のサッカーの送り迎えをするお父さんも

よく拝見します。日本で平日にお父さんがこんなことをしていたら、

仕事は大丈夫だろうか・・と思われてしまう雰囲気もありますね。

また、イタリアでは、ベーシックインカムの導入が

はじまったようです。

反グローバリズムの潮流(イタリアで予算成立、ついにベーシックインカムが実現) https://t.co/8QDcBxDh82

— snoopyanalyst (@snoopyanalyst) 2019年1月27日

イタリアでベーシックインカム。ホームレスにならずに生活が確保できる。極々少数の超富裕層や自称セレブ層にはお小遣いでも、ベーシックインカムで生き延びる人達を支える社会は健全だと思う。貧富の比率ではほんの一つまみの人達にも配られると怒る人もいる。大局的には99.99%が喜ぶ幸せの第一歩。

— f.Clef.𝄢. (@NacreBit) 2019年2月2日

老人やおばさんたちを最低賃金でレジやらせる方がよっぽど暴力的だと思う。

— kurikuri321 (@kurikuri321) 2019年1月10日

あんな肉体労働を老人にやらせて、虐待でしょ。日本のレジはフランスやイタリアと違って立ちっぱなしが基本。荷物も持つし運ぶ。クビにしてきちんとベーシックインカムする方が建設的なのでは?

上記のように、ドイツのスーパーのレジでは、

みなさん座りながら、仕事をされています。

これで十分ですし、単純作業などは、疲れますので、

余計な気遣いなども必要なく、

ちょっとくらい雑でも良いと思っています。

ときどき、卵をボン!とカゴに投げられることもあり、

ひやひやしますが・・。

pixabay[CC0]

ドイツの郵便、配送事情なども、日本のように

親切ではなく、再配達などもない場合も多く、

自分で取りに行かなければいけないことも多いですが、

配達の方の負担を考慮すると、それが正解かなと思ってしまいます。

世の中、ちょっと不便くらいでいいのかもしれません。

これからの世の中は、子供たちのためにも、

適切な労働時間で、無理をしない働き方と

よりよい社会の仕組みを心より願うばかりです。

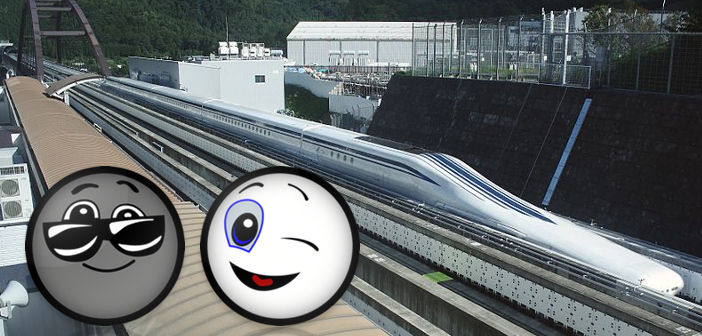

おまけですが、また、ドイツの大企業といえば、日本同様に

自動車産業ですが、そして、世界の中でも高速道路の

制限速度がないのは、ドイツだけなのです!

色々とルールに厳しいドイツで,自動車の制限速度がないというのは私にとっていまだに謎である。きちんと説明できるドイツ人に会ったこともない。要するに「文化」としかいいようがない。この地図によれが,世界で自動車に制限速度がない国はドイツだけのようである。「ドイツの特殊な道」だろうか。 https://t.co/bJSwTlN59H

— 佐藤成基 (@ssbasis) 2019年1月20日

現在は、制限速度を130キロにするかどうかなどを

話し合っているようです。

車というのも、交通機関がない場所で使用すればよいもので、

都心の混雑した場所にはいらないですし、日本同様に、

多くの方がドイツでも高級車を所有したいという雰囲気が

あるように感じられますが、私は車は安全に動けばよいと

思ってしまいます。

pixnio[Public Domain]

私は、時速100キロを超えると神経がおかしく

なりそうですし、勝負も、スポーツも、スピードも

あまり好きでない体癖のようです。そして、

どちらかというと、目に見えない世界が大好きです。

今回は、辻井伸行さん特集にて。

どんなにゅーす?

どんなにゅーす?

日本もドイツも世界中が幸せな国に進んで欲しいと

思いながら筆を進めています。

子供たちが将来、毎日の生活、働き方で本当に自分の

内側を自由に実現できる社会になりますようにと、

ただただ願っています。

我が家の息子は、欧州のサッカーが大好きで

FIFAゲームに夢中になり、勝負好きなところがあり、

また、スポーツやスピード好きタイプですので、

シャンティフーラで学んでいる私としては、ちょっと気がかりで、

ヤマ・ニヤマや、ガヤトリー・マントラについていつも説明しています。

第29楽章は、良い働き方ができるために・・です。