前回の続きです。『一般的に「正義の革命」であると思われてきたものは、実は背後で銀行家たちが巧みに糸を引いて起こされたものであった』これが今回の要旨です。このような視点は未だマイノリティーではあるものの、昨今はネットや書籍などで多くの人々に広まりつつあり、今や”陰謀論”と馬鹿にされるものではなくなってきた感があります。いわゆる専門家や学者などよりも、普通の一般庶民の方がすんなりと真相を理解している傾向にあるように感じます。今回の内容に関しては、今まで知らなかった人でも、比較的多くの方にとって受け入れやすいものであるように思います。レプティリアン、天皇の金塊、裏天皇や八咫烏、秘密宇宙プログラム…などとなると、社会常識から外れすぎているため、多くの方にとって未だ受け入れるのにはハードルが高いのではないでしょうか。さらに、竹下氏が提供する天界の情報や直観の情報となると、ほとんどの方が受け入れ拒絶反応を起こしてしまうのではないか想像します。竹下氏が度々言及しているように、誰が本当のことを言っているかを見抜くことの出来る清い感性、真理を素直に受け入れることの出来る柔らかい頭と開いた心、これが非常に大切なのだろう思う次第です。

————————————————————————

日本人だけが知らない戦争論(中)~革命の黒幕、銀行家

Wikipedia より

フリーメイソンのシンボル、プロビデンスの目

銀行家は、恐ろしい程の絶大な権力を有している。以前の記事「利子なるもの」において、このことを言及した。過去の歴史、そして現在を在りのままに紐解いてゆくならば、まさに銀行家こそが世界を牛耳り我が物としていることは明々白々である。最大の利権こそ“お金”であり、“お金”を支配する者こそ世界の覇者となるのだ。

しかし未だかつて、このこと―つまり銀行家が世界を牛耳っていること―が、大手マスメディアの報道に載ったことなどあったろうか?学問も報道も御用機関と成り下がり、この世界は嘘と偽りで満ち溢れている。

真実とは、なんと得難いものなのだろうか―――語られないものの中にこそ、大いなる秘密が隠されているのだから・・・。

日常的な意識を飛び越えて・・・

日常的な意識を飛び越え、“彼ら―統治者”の視点から世界を見渡してみよう。我々が目にすることの出来る表面的な出来事の背後には、実はそれとは全く異なる潮流―より深淵な論理の流れ―が存在する。その深層的な世界の有り様を見て取れる者こそが、真にこの世界を熟知している者であると言えるだろう。竹下雅敏氏が映像配信で度々言及している“意識の展開図”を思い起こして頂きたいが、「今だけ・金だけ・自分だけ」という極めて狭い肉体意識の中に埋没している限り、統治者の策略を理解することなど決して出来ない。思考が浅く、狭い意識状態の中に閉じ込められてきた我々民衆が、これまで統治者の繰り出す巧妙なトリックに騙され続けてきたという歴史的事実は、ある意味当然の帰結なのであった。

そのような意味で、本書を読む価値は高いのかもしれない。我々が教えられてきた世界史―表面的な出来事―の背後に潜む一貫した流れが、すなわち銀行家たちの策略が、見事に簡潔に分かりやすく記されているからだ。

過去の歴史を振り返ってみると、世界各地で数多くの戦争や革命が勃発し、あまたの死者を伴う大きな社会変動が巻き起こってきた。イングランド革命、フランス革命、ロシア革命、明治維新、米独立戦争、南北戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦・・・。一体これらの出来事は、自然発生的なものなのだろうか、はたまた“誰か”の意図により計画的に引き起こされたものなのだろうか。本書を読めば分かるのだが、その答えは後者であり、もちろんその“誰か”とは大銀行家のことである。オリバー・クロムウェルの主導したイングランド革命など、正義の革命であると思われてきたものは、実は銀行家が国家から通貨発行権・信用創造権を奪取して国家を乗っ取るという目的に基づいた流れなのであった。本書ではそれぞれの出来事について詳細な解説がなされているが、字数の制約があるため本稿ではその一部の要点のみを記しておきたい。

イングランド革命 其の一~黒幕の存在

Wikipedia より

オリバー・クロムウェル

イングランド革命を主導したのは、上の写真の人物オリバー・クロムウェル。

専制政治を敷く国王からイングランド国民へ権利を取り返すために彼は立ち上がり、結果的に後の名誉革命によって憲法「権利の章典」が制定され、議会制民主主義の基礎が築かれることとなった。(名誉革命の時には、既にクロムウェルは死んでいた。)

しかし事実は、そのような目出度い話ではなかった。以前の記事「プーチン大統領がロシア国民に支持される理由」においても言及したが、“革命”と呼ばれるものには往々にして裏の顔がある。それは現代も、そして古きにおいても同じであった。この革命は“彼ら”によって綿密に仕組まれ、起こるべくして起こされたものであり、決してイングランドに生きる一般庶民を救うためのものではなかったのだ。苫米地英人氏は、次のように言及している。

謎の暴動集団が突如現れてロンドンを荒らす

(前略)…当時のロンドンを荒らした得体の知れない民兵の存在です。

彼らは労働者として、ロンドンのシティにいつの間にか潜り込んでいました。

そして、クロムウェルがチャールズ一世打倒の烽火(のろし)をあげると同時に、突如シティから飛び出し、暴動をくり広げました。彼らはみな、短剣や根棒を所持し、手慣れた様子で街を荒らし、鎮圧にきた国王軍と交戦する、屈強のならず者でした。

このことは、ユダヤ人の作家、アイダアック・ディズレーリが1851年に上梓した「Commentaries on the Life and Reign of Charles the First, king of England(イングランド王チャールズ一世の生涯)」の中で記しています。

一般にクロムウェルの軍隊といえば、ニューモデル軍のみと思い込んでしまいますが、それは間違いで、別動隊が存在していたのです。

ディズレーリはその数をざっと一万人と記しています。そのことの一万の軍勢といえば相当なものです。しかも、国王軍との戦闘がつづくにつれ、その数はどんどん増えていきました。ディズレーリは、最終的に三万人に上ったと書いています。

彼らの正体は何だったのかといえば、ドーバー海峡を渡って入国した傭兵でした。イングランド革命を戦ったのは、暴言や飲酒などを禁じられた信仰心の深いピューリタンだけではなかったのです。

それにしても、3万人もの傭兵を何年にもわたって使うためには、莫大な金を必要とします。クロムウェルは地主階級の出身者にすぎませんが、どういうわけか、それだけの資金を手当てしているのです。

いったいその金は、どこからきたのか。

答えは簡単です。ヨーロッパの大銀行家たちが資金提供したのです。(以下略)

(前略)…当時のロンドンを荒らした得体の知れない民兵の存在です。

彼らは労働者として、ロンドンのシティにいつの間にか潜り込んでいました。

そして、クロムウェルがチャールズ一世打倒の烽火(のろし)をあげると同時に、突如シティから飛び出し、暴動をくり広げました。彼らはみな、短剣や根棒を所持し、手慣れた様子で街を荒らし、鎮圧にきた国王軍と交戦する、屈強のならず者でした。

このことは、ユダヤ人の作家、アイダアック・ディズレーリが1851年に上梓した「Commentaries on the Life and Reign of Charles the First, king of England(イングランド王チャールズ一世の生涯)」の中で記しています。

一般にクロムウェルの軍隊といえば、ニューモデル軍のみと思い込んでしまいますが、それは間違いで、別動隊が存在していたのです。

ディズレーリはその数をざっと一万人と記しています。そのことの一万の軍勢といえば相当なものです。しかも、国王軍との戦闘がつづくにつれ、その数はどんどん増えていきました。ディズレーリは、最終的に三万人に上ったと書いています。

彼らの正体は何だったのかといえば、ドーバー海峡を渡って入国した傭兵でした。イングランド革命を戦ったのは、暴言や飲酒などを禁じられた信仰心の深いピューリタンだけではなかったのです。

それにしても、3万人もの傭兵を何年にもわたって使うためには、莫大な金を必要とします。クロムウェルは地主階級の出身者にすぎませんが、どういうわけか、それだけの資金を手当てしているのです。

いったいその金は、どこからきたのか。

答えは簡単です。ヨーロッパの大銀行家たちが資金提供したのです。(以下略)

今、人類は目覚めている

“得体の知れない暴動集団”・・・、この言葉を聞くと、現代ではISISやアルカイダなどが思い起こされる。彼らもまた、闇の存在によって育てあげられた存在なのであり、決して単なるイスラム教原理主義の過激派などではない。支配層のやり口は、今も昔もあまり変わっていないようである。

今日ではインターネットでの情報拡散が主な原動力となり、以前とは違い、非常に多くの一般人が支配層の陰謀に気付いており、人類の目覚めが始まっている。そのため、支配層の思惑通りに事が運ばなくなってしまい、彼らの計画は事実上頓挫していると言って良い。これは、我々民衆が昔よりも成長して賢くなったということでもあり、まさに我々民衆が自身の手によって素晴らしい社会を形作ってゆくという真の意味での民主主義社会へ向けての大いなる一歩であろう。

しかし、故P.R.サーカーの提唱するプラウト社会にはまだまだ程遠いのであり、そのため我々は更なる意識改革を求められており、先には遥かに長い道のりが見える。地球に巣食う悪を滅ぼしてゆくのと同時に、それを通して我々は自身の”内面―魂”をも磨き、それにより成熟した真の人間へと変容してゆくのではないだろうか。この世界は、”意識”によって出来ているのだから・・・。この地球を、この社会を、そして一人一人の心を、浄化し尽くしてゆく―――その先には、きっと今まで誰も見たことのない輝かしい未来が待っているに違いない。

イングランド革命 其の二~銀行家の目的

ウィリアム3世

Wikipediaより 〔パブリック・ドメイン〕

さて、話を元に戻そう。大銀行家たちは一体何故、イギリスに革命を引き起こしたのだろうか?

名誉革命によって王座に就いたウィリアム三世のもとで、1694年にイングランド銀行が設立された。まさにこれこそが、国際金融資本の真の目的であった。 ウィリアム三世は、銀行家の支援を受けてクーデターに成功して王に即位した人物である。こちらのページにあるように、これは“名誉革命”というよりも“金貸し革命”とでも呼んだ方が分かりやすい。これ以降、イギリスは銀行家に乗っ取られたのだから・・・。

(前略)イングランド銀行は私企業であり、資本金はイングランド王家が20%、残り80%を複数の個人銀行家が押さえました。

彼らがイングランドで手に入れたかったものは、まさにこれでした。(以下略) 本書p66より

彼らがイングランドで手に入れたかったものは、まさにこれでした。(以下略) 本書p66より

このようにして、彼らは絶対的権力を握るに至った。ユースタス・マリンズ氏によると、英国ではそれ以降、革命は一度たりとも起こっていないのだという。彼らが資金源を完全に手中に納めてしまったため、革命を引き起こすことが出来る程の資金を集められる者が誰もいなくなってしまったのである。

フランス革命、明治維新 ~イングランド革命の二番煎じ

苫米地英人氏が、本書で非常に面白い主張をしているので紹介したい。

(前略)面白いことに、フランス革命はイングランド革命との共通点が多く、クロムウェルによる国王との戦いの二番煎じということができます。(以下略) 本書p69より

(前略)日本を明治維新に導いた長州戦争ならびに戊辰戦争です。

じつは、1864年から始まる長州戦争から1868年からの戊辰戦争の流れも、クロムウェルのイングランド内戦をひな型にして周到に計画されたのではないかと疑うだけの十分な材料があります。(以下略) 本書p73より

じつは、1864年から始まる長州戦争から1868年からの戊辰戦争の流れも、クロムウェルのイングランド内戦をひな型にして周到に計画されたのではないかと疑うだけの十分な材料があります。(以下略) 本書p73より

要するに、フランス革命も明治維新もイングランド革命も、同じ連中によって引き起こされたものなのだという。どれも同じ連中が同じ目的で引き起こしたものなのだから、やり方が同じであったのは至極当然のことだろう。その共通の目的とは、則ち国家の通貨発行権を彼らが独占することである。彼らは今や世界中の中央銀行を所有しているのであり、ごく一握りの一族がほぼ全ての国の通貨発行権を牛耳っているという驚愕すべき異常事態である。リチャード・ヴェルナー氏らによれば、主流経済学(新古典派)は中央銀行にとって非常に都合の良い学問となっており、更には全ての学派が根本的に本質を突いていない。彼らの洗脳工作により、大学教授ですら本質を理解するに至っていないことは驚くべき事態であり、経済を本質的に理解している者がほとんどいないことを竹下氏が以前に指摘している。信用創造権を握る彼ら中央銀行にとっては、実は一国を景気向上させるも不景気にするも自由自在なのであり、日本にバブルを引き起こして崩壊させた黒幕も日銀であったことが暴かれている。

「フランス人権宣言」の図

上部にはフリーメーソンのシンボル”プロビデンスの目”が描かれている

〔パブリックドメイン〕

フランス革命と明治維新、そのどちらもイギリスから資金が流れていたという。イギリスといっても国家としてのイギリスではなく、イギリスの「銀行家」によるものであり、どちらもフリーメーソンが深く関わっていたことは様々な逸話から有名である。苫米地氏によれば、「フランス革命を主導したシャコバン派の資金提供者はイギリスのシェルバーン伯爵(本書p70)」であることをジョン・コールマン博士が暴露しており、シェルバーン家は「イギリスフリーメーソンの有力一族で、ヨーロッパの金融界に隠然たる影響力を持っている(本書p70)」のだという。明治維新において、倒幕の中核となった薩長にお金を貸していたのも、イギリスの銀行家であった。なお、その辺りの経緯については、竹下氏が執筆したレイノルズ一家でも触れられているので参照されたい。(※レイノルズ一家28,29)

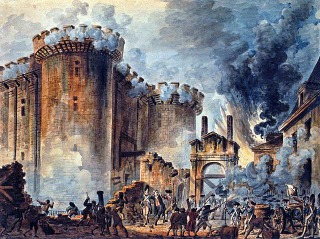

「バスティーユ襲撃」(ジャン=ピエール・ウーエル画)

〔パブリックドメイン〕

また、イングランド革命によく似ている点として、”謎の暴動集団”の存在も本書で指摘されている。フランス革命の始まりとされるバスティーユ監獄事件の直前から、パリには得体の知れぬ労働者たちの暴動が起こっており、彼らは武器を所持し、喧嘩慣れした男たちであったという。明治維新においては、倒幕運動に数多くの下級士族が参加していたことを苫米地氏は指摘している。以下、本書より引用する。

(前略)彼らは、脱藩という天下の重罪を犯してまで京に出て潜伏し、隙あらば敵対する浪士を殺傷し合うなど暴動をくり返しました。これは、イングランド内戦やフランス革命のさいに、どこからともなく現れた得体の知れない民兵たちの存在を想起させます。

日本の小説やテレビドラマは、彼らをさも国家の未来を憂える若獅子の群れであるかのように描いていましたが、実態は必ずしもそうではないように見えます。むしろ、「世相の混乱を演出するために京の町に送られた傭兵」というほうがぴたりときます。(中略)これら文無しの脱藩浪士たちに、いったい誰が資金を提供していたのか。この出所をたどっていけば、倒幕をもくろむ諸侯の背景にいた、ヨーロッパの銀行家に行きつくに違いありません。(以下略) 本書p75,76より

日本の小説やテレビドラマは、彼らをさも国家の未来を憂える若獅子の群れであるかのように描いていましたが、実態は必ずしもそうではないように見えます。むしろ、「世相の混乱を演出するために京の町に送られた傭兵」というほうがぴたりときます。(中略)これら文無しの脱藩浪士たちに、いったい誰が資金を提供していたのか。この出所をたどっていけば、倒幕をもくろむ諸侯の背景にいた、ヨーロッパの銀行家に行きつくに違いありません。(以下略) 本書p75,76より

社会科の授業においては、このような”銀行家の策略”は全く教えられることがない。しかし、この視点なくしては、世界史の実相を理解することなど不可能なのである。