激戦地だった硫黄島

この写真、よく見かけるだろ。

アメリカの愛国者たちが、よくこの写真を使ってるけど、

どっかの映画のワンシーンでしょ?

映画なら良かったんだが、こいつはリアルだ。

硫黄島(いおうとう)の摺鉢山(すりばちやま)に、アメリカ軍が占領の証、星条旗を立ててる写真だよ。

へえ、本当の写真だったのか。

アメリカにとっては勝利の象徴だが、日本人からすると悲しい光景だ。

硫黄島の戦い、大変だったみたいだね。

そうだ、硫黄島には、今だに出るらしいからな。

出るって、オバケ?

硫黄島に行ったら「島のものはゼッタイに持ち帰ってはいけない」という決まりがあるそうだ。

というのも、硫黄島の石を持ち帰った自衛隊員が、行方不明になって、樹海で亡くなってたなんてことも。(

YouTube)

それを知りながら、硫黄島を出る直前、隊員たちが、きらいな上官の荷物に石をたくさん入れたという話もある。

ハハハ、その上官、よっぽど嫌われてたんだねえ。

夜中に行進する兵隊が見えるのは、日常茶飯事。

夜な夜な「水をくれ」と徘徊する、黒焦げの兵士。

窓の外から見つめてくる、体の一部が欠けた兵士。

(

YouTube)

ヒエエ〜〜!!!

だが、あながちウソじゃないと思えるほどの激戦地だった。

おれは一度、硫黄島に行ってみたいと思ったことがある。

幽霊体験しに?

じゃねくて、本で読んで、行ってみたくなったんだ。

だが、飛行機は飛んでねえし、船もねえ。

おかしいと思ったら、

あそこに行けるのは米軍、自衛隊、建設関係者、式典の出席者、遺骨収集の人くらいで、一般人は立入禁止だったんだ。

東京都なのにって、おどろいた記憶がある。

へえ? 硫黄島って、東京都なの?

そう、東京都小笠原村だ。

位置は、東京の真下(真南)に下ろした垂線と、沖縄から右(東)にまっすぐ引いた線が

交わったところ。

硫黄島の位置

へえ、

沖縄と同じ緯度にあるのに東京なんだ。

長さ8キロ、幅4キロくらいのちっぽけな火山島だが、

長さ8キロ、幅4キロくらいのちっぽけな火山島だが、

1944年4月の時点では、人口1000人が平和に暮らす島だった。

(

YouTube)

へえ、人が住んでたの?

へえ、人が住んでたの?

硫黄の採掘や、コカの栽培でな。

硫黄の採掘や、コカの栽培でな。

コカの木

エエっ?! コカって、麻薬コカインの原料だよね?

昭和初期は、合法だったそうだ。

昭和初期は、合法だったそうだ。

麻酔薬の原料として、内地の製薬会社に送られていた。

ま、インドやドイツに密輸されていたって話もあるが。(

ECナビ)

うわ、密輸で、潤ってたんだね。

だが、実際には、とても人が住めるような島じゃない。

まず、飲み水がない。

だが、実際には、とても人が住めるような島じゃない。

まず、飲み水がない。

井戸水はしょっぱくて飲めないから、島民は雨水を貯めて飲料水にしていた。

しかも、沖縄なみに暑い。

米も作れないので、本土からの輸送に頼っていた。

絶体絶命の危機に登場した栗林中将

水もお米もない小さな島。

それが

どうして、取り合いになったの?

硫黄島は、アメリカの空襲から本土を守る、重要ポイントだったからだ。

硫黄島は、アメリカの空襲から本土を守る、重要ポイントだったからだ。

あんなに遠いのに?

グアムから飛び立つB29を、硫黄島でとらえる、本土で空襲警報を鳴らす。

グアムから飛び立つB29を、硫黄島でとらえる、本土で空襲警報を鳴らす。

同時に、硫黄島から戦闘機が飛び立って、B29を撃ち落とす。

B29

そんな役割だったんだ!

ところが1944年6月、サイパンが玉砕して、アメリカ軍のねらいは硫黄島になった。

ところが1944年6月、サイパンが玉砕して、アメリカ軍のねらいは硫黄島になった。

本土空襲のジャマだから。

それだけじゃねえ。

硫黄島があれば、護衛戦闘機を飛ばすこともできるし、いざという時に、B29や他の飛行機も不時着できる。

そうか、本土空襲のバックアップができるのか!

だから、なんとしてでも要衝の島、硫黄島を守らなければならない。

だが、すでにその頃の日本は、戦艦も戦闘機もほぼ全滅、硫黄島は孤立無援の状態だった。

だから、なんとしてでも要衝の島、硫黄島を守らなければならない。

だが、すでにその頃の日本は、戦艦も戦闘機もほぼ全滅、硫黄島は孤立無援の状態だった。

ああ、なんてことだ!

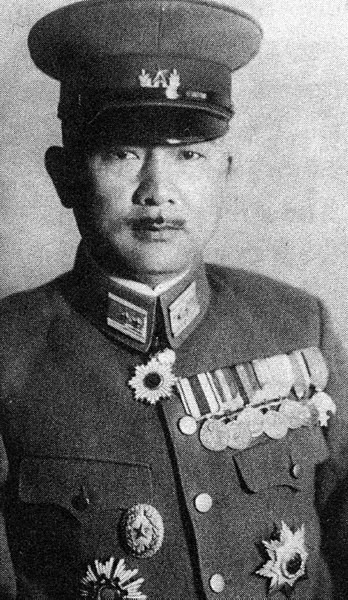

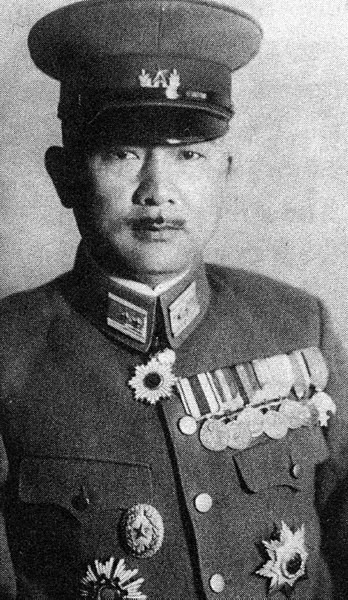

そんな、絶体絶命の危機に指揮官として登場したのが、栗林忠道中将。

そんな、絶体絶命の危機に指揮官として登場したのが、栗林忠道中将。

小笠原方面の陸海軍最高指揮官だった彼は、司令部のあった父島から、硫黄島に移動してきた。

栗林忠道中将

映画の題材にはもってこいかもしれねえが、現実には、

勝つ見込みのまったくねえ硫黄島に、指揮官として送り込まれた栗林中将。

何の因果か、よっぽど、運の悪いヤツだと思ったよ。

悲劇の指揮官。

彼が硫黄島に行った経緯は、不自然きわまりない。

彼が硫黄島に行った経緯は、不自然きわまりない。

だって、1943年に中将に昇進した栗林は、近衛師団長になってたんだよ。

天皇を警護する超エリートじゃん!

そのままだったら、硫黄島で戦死することなかったのに。

ところが1944年4月、突然、小笠原諸島を防衛する第109師団に回された。

理由は「厨房から失火を出した責によるとされる」。(

Wiki)

はぁ??

栗林はアメリカで3年、駐在武官を務めたこともあり、陸軍でもめずらしい「知米派」

栗林はアメリカで3年、駐在武官を務めたこともあり、陸軍でもめずらしい「知米派」だった。国際事情にも明るかったので、

アメリカとの戦争に批判的だったそうだ。(

Wiki)

そこだ!!「戦争を批判するヤツは、前線へ行け」!

かもしれねえ。

武器も食料も水もない。兵士は寄せ集めで、年取ったのばかり。

相手はアメリカさんで、

多勢に無勢、勝ち目はない。

そんな前線に送り込まれたのは、よっぽど、なにかしでかしたんだろな。

しかし、栗林が来たことで、大勢が死ぬことになろうとは。

エエっ??

映画だと、栗林中将はりっぱな指揮官で、ヒーローだったよ。

たしかに彼は、死を覚悟で、できる限りのことをした。

自分たちは捨て駒になっても、本土のために、時間稼ぎでがんばった。

部下とともに働き、最期まで硫黄島から一歩も出なかった。

だが、彼は頭が良すぎたんだ。

そうなの?

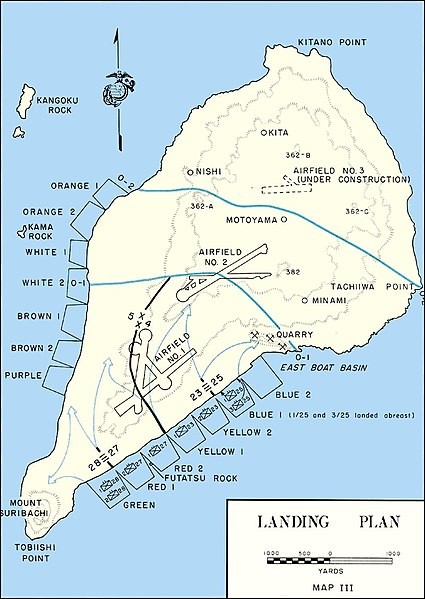

栗林は、硫黄島を視察した。

栗林は、硫黄島を視察した。

このまったいらな火山岩の島には、摺鉢山がちょこんとあるだけ。

そうか、

アメリカ軍を上陸させて、丸見えになった所を攻撃しよう。

だが、海軍の考えは違っていた。

海岸線で待ちぶせて、

上陸してくるアメリカ軍を、ありったけの火器で攻撃する。

そして

最期は「天皇陛下、バンザイ!」と叫んで突撃する「バンザイ突撃」だ。

摺鉢山

真逆だ!

ま、海軍と陸軍は犬猿の仲だしな。

栗林は「バンザイ突撃」や自決はするな、できる限り持ちこたえ、できる限りの損害をアメリカ軍に与え、とにかく時間を稼ごうと。

早く決着をつけるよりも、持久戦に持ち込む作戦だね。

栗林は自ら指揮を取って、半年間、毎日休まずに、ツルハシで手掘りのトンネル、防空壕を掘らせた。

栗林は自ら指揮を取って、半年間、毎日休まずに、ツルハシで手掘りのトンネル、防空壕を掘らせた。(

XTECH)

手で掘ってたの??

重機なんてもんは、ねえよ。

しかも、近海はアメリカの飛行機や船がうろついていて、

食料すら届かなくなっていた。

「

栄養失調と過重労働のため、兵士の多くはやせ細り、本来なら闘える体ではなかった。」(

XTECH)

はあ〜 かわいそうに。

半年後の12月、蟻の巣みたいに張り巡らされた、

総距離18キロメートルの巨大地下壕がようやく完成した。

1945年2月19日、硫黄島にアメリカ海兵隊が上陸し、かの有名な写真が撮られたのは、その5日後の2月23日。

しかし、そこからさらに

戦闘は4週間続き、アメリカ軍兵士11万人のうち、2万6000人が死傷した。 (

NATIONAL GEOGRAPHC)

日本兵も2万人以上が亡くなり、今日でも1万人を超える日本兵の遺体がトンネルの中に埋ま

っている。(

XTECH)

・・・・これが、持久戦の結果。

籠城を決めた栗林も、最期はこの有名なことばとともに、総攻撃の先頭に立った。

「予ハ常ニ諸子ノ先頭ニ在リ」、自分はつねにお前たちの先頭にいると。

カッコいい、けど、つらい。

そして今、

映画や本のおかげで彼は、「太平洋戦争最高の名将」と呼ばれている。(

Wiki)

う〜ん? なんか、しっくりしないな。

たしかに、彼の作戦のおかげで、

1ヶ月の時間稼ぎができ、アメリカ軍の犠牲を増やし、疲れさせることはできた。

だが、当初の予定通りとは言え、

日本軍、ほぼ全滅だ。

地下壕にこもって時間稼ぎする持久戦と、バンザイと叫んで一気にケリつけるのと、

結局どっちが良かったんだろうね。

さあ、どっちもどっちだが、アメリカ軍をビビらせたことだけは確かだな。

戦う前に、硫黄島を捨てて、全員本土に逃げ帰るとかできなかったの?

そこまではムリとしても、降伏する道は残されてたんじゃない?

実は、栗林もそうしたかったんじゃないかと思う。

なんだって!!

栗林の最期は、こうだ。

「栗林は・・抜刀して残存将兵400名の先頭に立ち、米軍が占領している第1・第2飛行場に突入した。栗林は進撃中に右大腿部に重傷を負い、その場で自決したとされる。」(

Wiki)

軍人らしい、カッコいい最期だ。

栗林中将の「死の真相」

だが、これは事実じゃない、と

作家の大野芳氏は言う。

雑誌SAPIO(2006年10月25日号)の『栗林中将の「死の真相」異聞』には、

「事実は正反対で、

栗林中将が米軍に投降しようとしたため、それに反対する部下が栗林中将を斬った」。(

XTECH)

エエっ?!

「そもそも

栗林中将は米軍が上陸してからノイローゼ状態になり部下が代わって指揮をとっていた」。(

XTECH)

ノイローゼ?

栗林はインテリで、ジャーナリストを志していたくらい、文才に秀でていた。(

Wiki)

彼の手紙を読んでも、それがわかる。

彼は、軍人と言うよりもライターだ。

上下体癖があると?

五行類型論

五行類型論の2種じゃないか?

考えることがたくさんある上に、睡眠時間も少ないのは、2種にとって不利だ。

ノイローゼになったとしても、おかしくない。

なるほど。

そして、

「降伏」を口にして、回りの軍人から殺された?

「生きて虜囚の辱めを受けず」が、当時の掟だからなあ。

でも、過酷な状況の中で頭がおかしくなるのも、人間らしいと思うけどね。

結局、何をどうしても、戦争は理不尽なこった。

おれたちも、真の歴史を知らねえとな。

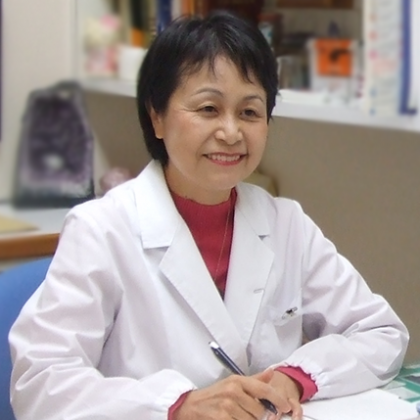

Writer

ぴょんぴょん

1955年、大阪生まれ。うお座。

幼少期から学生時代を東京で過ごす。1979年東京女子医大卒業。

1985年、大分県別府市に移住。

1988年、別府市で、はくちょう会クリニックを開業。

以後26年半、主に漢方診療に携わった。

(クリニックは2014年11月末に閉院)

体癖7-3。エニアグラム4番(芸術家)

戦記ものにはまって、激戦地だった硫黄島に行こうと思ったことがあります。

ところが、飛行機も飛んでないし、船もない。

一般人は立入禁止と知って、がっかりした覚えがあります。