冷蔵庫なしで生活している人たち

冷蔵庫ってさ、真夏の一番暑い日に、突然、壊れるんだよね。

そうそう、中のものが腐りかけて、めちゃくちゃ焦ったことがある。

新しい冷蔵庫を買おうにも、突然の出費がけっこうイタいよね。

それに、日常的にも冷蔵庫の負担は大きい。24時間電気は食うし、場所は取るし、音はうるさい。かと言って、手放す勇気はないし。

でも、

世の中には、冷蔵庫なしで生活している人がけっこういるんだよ。

結論を言いますと、冷蔵庫なしでまったく問題ありません。常温でも食べるものは保管できます。個人的には冷蔵庫なしのほうが快適に暮らせています。(

かじとリズム)

結論、私は冷蔵庫を持たずに生活してみて全く困ったことはありませんでした。不便に思ったこともなく、むしろ非常に快適に4年間を過ごしてきました。(

ミニマリストの合理的な生活)

冷蔵庫の強みは、冷たいものが食べたい、買い出し面倒だから長く保存しておきたい、という2点にあると思います。

(中略)...また

冷蔵庫なしのメリットは電気代の節約と、冷蔵庫分のスペースが空く、引っ越しの時が楽、冷蔵庫特有の音(ヴーン)に悩まない、点だと思います。(中略)...ぜひ冷蔵庫なしの生活に興味ある方はお試しください。意外となんとかなるものです。(

16才で家出して自由を得た子ども)

う〜ん、そうは言うものの、住んでる場所によるよな?

お都会なら何でもすぐに買いに行けるが、田舎だとそうは行かない。

そうだね。でも、田舎だって、いつ停電するかわからないよ。

ハッ!!

何が常温保存できるかを、知っといた方がいいよ。

何が常温保存できるかを、知っといた方がいいよ。

保存できる食べ物の特徴は水分が少なく空気にふれていないもの、または塩や油づけされたものです。

冷蔵庫なしにとって、心強い味方が卵です。夏でも、冷暗所ならば1週間もたせられる。チーズも、常温でも3日ぐらい持つ。マヨネーズも未開封なら、半年以上、常温でだいじょうぶ。開封後は半月以内に使い切るようにしてください。(

16才で家出して自由を得た子ども)

ちなみに

野菜は切ったまま常温で置いておいても数日は大丈夫です。卵も通年常温でOKです。古くなると中身が水っぽくなりますが火を通せば食べられます。(

かじとリズム)

貴重なタンパク源の卵は、常温保存ができるのか。

でもね、

卵は温度差で傷みやすいんだ。常温で売られてる場合は常温保存でいいけど、冷蔵されてるのを買ってきたら、冷蔵庫に入れないといけないそうだよ。(

グルメノート)

へえ、そうだったのか。じゃ、

傷んだ卵はどうやって見分ける?

卵を水に入れてみて。浮かんできらアウトね。

卵を水に入れてみて。浮かんできらアウトね。

そうか、中でガスでも発生してるんだな。

肉も魚も常温保存できる塩漬け

波動が測れたら、水もいらないね。さて、

この人、お掃除やさんなんだけど、冷蔵庫なしで生活してるそうだよ。

えーーっ!!家に冷蔵庫ないの??!

オレんち、家電製品、結構少なくて、炊飯器ないでしょ、掃除機ないでしょ、テレビないでしょ、で、洗濯機もないし、冷蔵庫もないんだわ。(

YouTube 0:06〜)

冷蔵庫のない暮らしっていうと、結構大変って思うかもしれないんだけど、あれホントに習慣の問題で、あっという間に慣れます♪

(

YouTube 0:00〜)

すぐ慣れるだと? 肉や魚はどうするんだ? 冷蔵庫なしの仲間でも、こんなことを言ってるヤツもいるぞ。

最も日持ちしないものといえば生の肉類です。夏に常温で放置しておけば、3時間もすれば異臭が臭い立つほど、劣化スピードはすさまじい。お刺身やステーキが食べたいのであれば、スーパーで買ってきてすぐに食べないといけません。これが冷蔵庫なしの最大のデメリットかも。(

16才で家出して自由を得た子ども)

いやいや、

お掃除やさんはこう言ってるよ。

肉もね、魚も、まあまあ普通に買ってくる、野菜もね 。で、どうしてるかっていうと、塩漬けとかで保存しちゃうわけよ。例えばね、豚肉を塩漬けにすると何ができるか知ってます?すごいカンタンに言うとね、生ハムが出来上がるわけ。だから、自分ちで生ハムをフツーに作っているっていうのと同じ状態なんだけど、

タンパク質を塩漬けにすることによって、発酵してきて、うまみのアミノ酸がバンバン出てくるわけ。だから、めちゃめちゃ美味くなるわけよね。(

YouTube 0:33〜)

塩漬け?

豚肉の塩漬けは3〜4ヶ月すると熟成して、めちゃめちゃうまくなる。しかも、常温で年単位で持つそうだよ。

豚肉の塩漬けは3〜4ヶ月すると熟成して、めちゃめちゃうまくなる。しかも、常温で年単位で持つそうだよ。(

YouTube)

だいじょぶか〜? ボツリヌスは? 寄生虫は?

大丈夫みたい。だってこの人、お肌もツヤツヤで元気そうだし。

いや、おれはコワい。素人が作って、食中毒になったりしたら?

YouTubeじゃ、詳しい方法はわからないけど、instagramでは教えてるみたいだよ。

※全文はツイッターをクリックしてご覧ください

そもそもなんで、

肉や魚みたいな腐りやすいものが、塩漬けにすると腐らないんだ?

塩に殺菌作用でもあるんか?

ノンノン。「さて、なぜ塩で漬けると保存が効くようになるのか。

塩そのものに殺菌作用があるから、と思っている人が多いようだが、それは誤解だ。ポイントは『水分』だ。」(

日本経済新聞)

水分?

一般に、野菜の浸透圧は5~10気圧で、塩の濃度が2%で脱水が起こる。

あ、キュウリの塩もみ。

塩の濃度を10%にすると、もっと水分が減るので、腐敗菌の増殖が阻止される。25%以上になると、ほとんどの微生物は死滅する。腐敗防止には、120気圧以上の浸透圧が必要だから、15~20%の塩分濃度が使われる。

塩の濃度を10%にすると、もっと水分が減るので、腐敗菌の増殖が阻止される。25%以上になると、ほとんどの微生物は死滅する。腐敗防止には、120気圧以上の浸透圧が必要だから、15~20%の塩分濃度が使われる。(

日本海水学会誌)

食品の腐敗防止には、15~20%の濃度が必要なのか。となると、200gの豚肉の塩漬けには30〜40gの塩がいるってことか。

でもね、

魚の塩漬けの場合は、塩分15%だと、冷蔵庫に入れる必要があるって。20%以上だと常温でも行けるけど、1週間から10日以上経つと、身が柔らかくる。それに、カビを防ぐためにも、冷蔵庫に入れた方がいいって。(

日本海水学会誌)

だから、魚は干物にするんだな。

市販される商品となると、食中毒やカビは絶対に許されない。でも塩分を20%にしたら「健康に悪い」と言って誰も買わない。

市販される商品となると、食中毒やカビは絶対に許されない。でも塩分を20%にしたら「健康に悪い」と言って誰も買わない。

その結果、添加物漬けのハムが売られているんだな。

その結果、添加物漬けのハムが売られているんだな。

ハムは従来、原料肉に対して3%の塩が使われていた。それが今は、2〜2.5%に減らされている。

それじゃ、食中毒の危険があるぞ。

そのために保存料を使うんだよ。さらに、塩を減らしたことで色味が悪くなるから、硝酸カリウムや亜硝酸カリウムという発色剤を使うし、塩を減らしたことで形がまとまらないから、リン酸塩みたいな結着剤も入れなくちゃならない。(

日本海水学会誌)

なんてこった! 塩を減らしたばっかりに、本来いらない添加物を加えなければ、ハムとして売れないのか。

昔の新巻鮭や塩辛は、冷蔵庫に入れなくても、かなり長期保存ができたよね。あれは、塩の濃度が20%以上だったからだよ。

昔の新巻鮭や塩辛は、冷蔵庫に入れなくても、かなり長期保存ができたよね。あれは、塩の濃度が20%以上だったからだよ。

しょっぱい塩鮭がちょびっとあれば、メシが何杯でも食えるわ。

だけど、今は10%以下が多いから、冷蔵しないと保存できない。

だけど、今は10%以下が多いから、冷蔵しないと保存できない。スーパーとかで売られている塩鮭は、必ず冷蔵庫に入ってるよね。

はあ、ちゃんと塩を使ってれば、冷蔵庫なんかいらないんだ。スーパーも節電できるのにな。塩分制限の弊害が、電気までムダに使わせているとは。

地方では日常的に食されている塩漬けの山菜

ところで、肉や魚の塩漬けの話をしてきたけど、野菜の塩漬けはどう思う?

漬物も塩分制限のせいで、保存料や色つけで食えない代物になっちまった。

でもね、

日常的に塩漬けの山菜を食べている地方もあるんだよ。寒い地方では、野菜が取れない季節に、春に採った山菜の塩漬けを「塩抜き」して料理している。

塩抜きは、めんどくさいな。

そうでもないよ。

山菜が浸かるくらいの水を入れて、火をつけて10分ほど煮立たせて、2〜3回水を変えながら、半日ほど水につけておけば塩が抜ける。そこで、山菜を上手に「塩抜き」するコツがあるんだ。「銅鍋で煮るべし」。銅鍋で煮ると、山菜がきれいな緑色になるそうだよ。銅鍋がない場合は、鍋に銅板や10円玉を入れてもいい。(

本日、おたり日和。)

山菜がきれいな緑色をしてるのは、着色してるのかと思ってた。

生ハムを作る上で大事なこと

さて、

実際の生ハムの作り方を見てみよう。このブログに、家庭でできる本格生ハムの作り方を紹介している。

よしよし、塩漬けのコツがわかるかな。

生ハムを作るには、まずは危険性を理解すること。生の豚肉には寄生虫、肝炎ウイルス、サルモネラ菌がいるからね。でも、生ハムの中に「自由水」がほとんどなければ、大丈夫。

生ハムを作るには、まずは危険性を理解すること。生の豚肉には寄生虫、肝炎ウイルス、サルモネラ菌がいるからね。でも、生ハムの中に「自由水」がほとんどなければ、大丈夫。(

しょーてぃブログ)

自由水?

「自由水」とは、簡単に言うと「微生物が利用する余地のある水」のこと。

「自由水」とは、簡単に言うと「微生物が利用する余地のある水」のこと。たとえばコップの水に大量の塩を溶かすと、ほとんどの水が塩と結合して「結合水」になる。つまり、

ほとんど「自由水」がない。こういう状態だと、細菌もウイルスもどんな生物も増殖できない。(

しょーてぃブログ)

つまり生ハムは、塩漬け・乾燥して自由水を減らすことによって寄生虫等の繁殖を抑え、安全に食べられるというわけ。※100%安全ということはありません。あくまでも自己責任でお願いします どうしても心配な人は

この論文を読むか、Amazonで大量の生ハムを買いましょう。

(

しょーてぃブログ)

おいおい、この論文って、めっちゃ学術的なんだが。

でもね、生ハムを作る上で大事なことが書かれているよ。話に出た「自由水」のことも書いてある。

なになに? 食品に含まれる水は 、塩や砂糖に束縛される「結合水」と、束縛されない「自由水」 に分けられる。そのうち、微生物が利用できるのは「自由水」。

塩漬けも砂糖漬けも、干して乾燥させることも、微生物から「自由水」を取り上げるのが目的だって? めっちゃ、わかりやすいじゃん。(

日本海水学会誌)

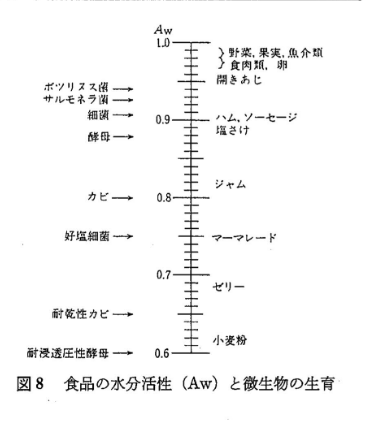

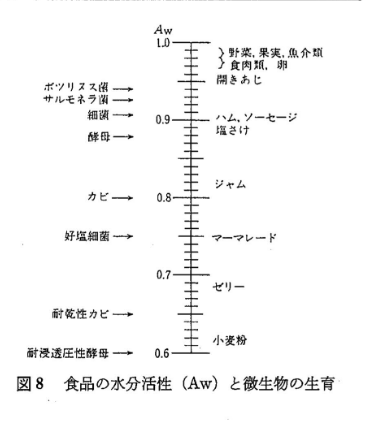

それを数値的に表したのが「水分活性」だよ。

水分活性(すいぶんかっせい、Aw と略される)とは食品中の自由水の割合を表す数値で食品の保存性の指標とされる。

水分活性は食品を入れた密閉容器内の水蒸気圧(P)とその温度における純水の蒸気圧(PO)の比で定義され、以下の式によって求められる。Aw=P/PO(

Wikipedia)

うわあ〜! 物理の公式みたいのが出てきた! アレルギー出そう!

あわてないで。そんなに難しい話じゃないから。 Awは「水分活性」。Pは食品に含まれる水の「水蒸気圧」。POは不純物のない「純水」の「水蒸気圧」。PとPO、どっちが高いと思う?

そりゃ、なんも入ってない純水の勝ちに決まってる。

正解! 純水は100%が「自由水」。つまり100%が微生物の利用できる水。一方、食品中の水は、塩や砂糖と結合した「結合水」もあるから、100%は利用できない。

わかった。「自由水」が多ければ腐りやすい、少なければ腐りにくいと言いたいんだな。

そう、100%「自由水」の純水と比べて、食品中にどれだけの「自由水」があるか? それを数値化したのが「水分活性」だよ。

「水蒸気圧」とか言うから、ワケがわからなくなるが、「水の量」のことか。要は、食品中にどれだけの「自由水」が含まれているか? それがAw=P/PO の意味だな。

そうゆうこと。「水分活性(Aw)」は、食品の安全性を表すための重要な指標なんだ。

初めて知った〜。「水分活性」が高いほど、バイ菌が生えやすい。低いほど、生えにくい。

そう、わかりやすいよね。たとえば、

一般細菌は「水分活性」0.90以下だと、増殖できない。酵母菌は0.88、カビは0.80以下だと増殖できない。(

日本海水学会誌)

ほお、カビは、「水分活性」が低くても強いんだな。

細菌が生えやすいところでは、カビや酵母が生えにくく、細菌が生えにくいところでは、カビや酵母が生えやすい

細菌が生えやすいところでは、カビや酵母が生えにくく、細菌が生えにくいところでは、カビや酵母が生えやすいからね。

それわかる!

細菌を殺す抗生物質はカビから作られてるし、細菌とカビはライバルだ。

カビもまた、食品の保存に役立っているよね。

カビもまた、食品の保存に役立っているよね。

ブルーチーズとかな。

と言っても、さすがに

0.60以下になると、どんな微生物も増殖できない。逆に、ほとんどの食中毒菌は、0.94~0.93以上ないと生きられない。一番怖いボツリヌス菌は0.94で抑制される、ということで、食品衛生法では「生ハムの水分活性は0.94以下」と規定されている。(

日本海水学会誌)

おもしろいなあ。こんな風に、食品の安全基準は決められていたのか。

日常、あまり日持ちしない食品の水分活性は0.90以上。乾物は0.70以下 。だけど最近は、「低塩・低糖」が体に良いと信じられているから、水分多めの加工食品には、様々な添加物を入れて長持ちさせているんだ。

変な添加物より、塩や砂糖を入れたまともな保存食を、取りすぎないように気をつけながら食えば良いではないか。

でも、塩や砂糖が多いってだけで、みんな怖がって買わないんだよね。

添加物の方がもっと体にヤバいぞ。

最後に、肉の油漬けの動画を紹介するね。

これは中国の油底肉。これがあれば、冷蔵庫はいらないよ。

う〜ん、油ギッチョンチョンだが、「水分活性」はめちゃくちゃ低そうだな。

ラードを練って、油底肉を揚げて、早めにおせち料理を用意します。脂っこくて飽きない油底肉を食べたことがありますか。

Writer

ぴょんぴょん

1955年、大阪生まれ。うお座。

幼少期から学生時代を東京で過ごす。1979年東京女子医大卒業。

1985年、大分県別府市に移住。

1988年、別府市で、はくちょう会クリニックを開業。

以後26年半、主に漢方診療に携わった。

(クリニックは2014年11月末に閉院)

体癖7-3。エニアグラム4番(芸術家)

このお掃除やさんは、冷蔵庫だけでなく洗濯機、そして本業の必須アイテム、掃除機も持っていないそうです。

「冷蔵庫も洗濯機もない」とくれば、ぺりどっと氏。

ただ、ぺりどっと氏は、冷蔵庫はお持ちになっていると記憶しております。