竹下雅敏氏からの情報です。

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

————————————————————————

なぜ大勢の人が幸福を感じないのか?

転載元)

Sputnik 17/8/1

スタンフォード大学の心理学者たちは、なぜすべての人が幸福だと感じることができないのか?どのようにして心の調和を得たらいいのか?という問いに答えた。

スプートニク日本

学者たちによると、広く知られている幸福の基準に関する理論の多くは、真実ではなく、それらは最終的に失望を呼び起こす短期的な結果しか与えないという。

学者たちは、自分は幸せだと感じるためには、今日という日を喜びをもって過ごし、ささやかな素晴らしさに気づき、架空の幸福を追いかけないことが大切だと主張している。

幸福や心の調和を感じている時、人間の能率は12%アップし、ストレスや小さなトラブルに効果的に対処することができるという。

学者たちは、今現在に、今実際に起こっていることに焦点を当て、未来の問題やその解決方法はあまり考えないようアドバイスしている。

先に国連が最も幸福な国を明らかにした。

スプートニク日本

学者たちによると、広く知られている幸福の基準に関する理論の多くは、真実ではなく、それらは最終的に失望を呼び起こす短期的な結果しか与えないという。

学者たちは、自分は幸せだと感じるためには、今日という日を喜びをもって過ごし、ささやかな素晴らしさに気づき、架空の幸福を追いかけないことが大切だと主張している。

幸福や心の調和を感じている時、人間の能率は12%アップし、ストレスや小さなトラブルに効果的に対処することができるという。

学者たちは、今現在に、今実際に起こっていることに焦点を当て、未来の問題やその解決方法はあまり考えないようアドバイスしている。

先に国連が最も幸福な国を明らかにした。

————————————————————————

幸せになるのに何が妨げているのか、どうしたら幸せになれるのか

転載元)

Sputnik 17/7/29

スタンフォード大学の専門家らは、広く流布されている幸せのために何が必要かという理論を検証し、こうした理論は短期間で成果が出ることからその後、急速に意味を失い、失望感を生むため、逆に非生産的だという見解を表している。

スプートニク日本

最良の将来に考えを集中することは、人間は寝ない間は50%の場合、考えをさまよわせているため、かなり難しいことがわかった。

一方で過去のことを掘り下げたり、将来の心配に終始していると、ネガティブな感情につなかってしまう。ストレスだってモチベーションを高める要因にもなりうるものの、それでも健康や知能、注意、記憶に悪影響を及ぼすと研究者らは強調している。

より幸せだと感じるためには今、この瞬間にそこにポジティブな気持ちがあるのか、それを習得する必要がある。研究者らは、幸せな状態は人間に12%多くの生産性を付与し、より楽にストレスを克服し、問題や失敗をより早く乗り越える力を与える。このため先のことに常に集中するためには、今現在の課題を考える必要がある。

スプートニク日本

最良の将来に考えを集中することは、人間は寝ない間は50%の場合、考えをさまよわせているため、かなり難しいことがわかった。

一方で過去のことを掘り下げたり、将来の心配に終始していると、ネガティブな感情につなかってしまう。ストレスだってモチベーションを高める要因にもなりうるものの、それでも健康や知能、注意、記憶に悪影響を及ぼすと研究者らは強調している。

より幸せだと感じるためには今、この瞬間にそこにポジティブな気持ちがあるのか、それを習得する必要がある。研究者らは、幸せな状態は人間に12%多くの生産性を付与し、より楽にストレスを克服し、問題や失敗をより早く乗り越える力を与える。このため先のことに常に集中するためには、今現在の課題を考える必要がある。

————————————————————————

イーロン・マスク氏、躁うつを告白

転載元)

Sputnik 17/8/4

有名な米国の企業家で、テスラやスペースXの創業者であるイーロン・マスク氏が、双極性障害(躁うつ)で苦しんでいると告白した。マスク氏は、ツイッターでフォロワーの質問に対してそう答えた。

スプートニク日本

「現実は、すごいハイと恐ろしい落ち込みで、弛みないストレスだ。最後の2つについては聞きたくなかっただろうが。」

躁うつに苦しんでいるのかとの質問には、次のようにはっきりと答えた。

「そうだ。とはいえ、医学的な意味ではないかもしれない。わからないが、嫌な気持ちは嫌な出来事に関連している。本当の問題は、私が署名したことによるのかもしれない。」

これより前、「スペースX」社の創設者、イーロン・マスク氏は人類はカタストロフィの瀬戸際にたっているとの危惧の念を表した。

スプートニク日本

「現実は、すごいハイと恐ろしい落ち込みで、弛みないストレスだ。最後の2つについては聞きたくなかっただろうが。」

躁うつに苦しんでいるのかとの質問には、次のようにはっきりと答えた。

「そうだ。とはいえ、医学的な意味ではないかもしれない。わからないが、嫌な気持ちは嫌な出来事に関連している。本当の問題は、私が署名したことによるのかもしれない。」

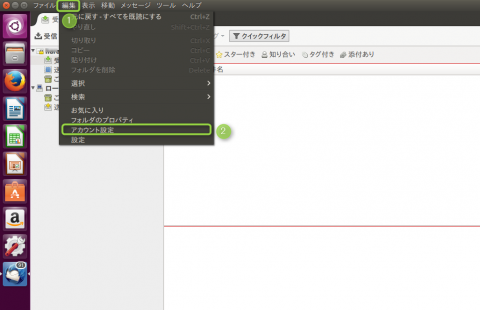

© 写真: Twitter

ツイッターからのスクリーンショット

これより前、「スペースX」社の創設者、イーロン・マスク氏は人類はカタストロフィの瀬戸際にたっているとの危惧の念を表した。

私は、夢を叶えてその後不幸になった人をたくさん見ています。というよりも、そちらの方が多いのではないでしょうか。オリンピックの金メダリストが、その後の人生で麻薬に溺れた生活を余儀なくされるというのはよくある話です。

シンデレラ物語は、シンデレラが素敵な王子様と結婚できて、“めでたし、めでたし”で終わるのかもしれませんが、私は、八種体癖なので、そこで終わらないのです。“王家に嫁ぐと、姑との関係は大変だよな”とか、“確かダイアナ妃は、「ウィンザー家の人たちは人間じゃないのよ」と言ってたよな”とか思うのです。名家に嫁ぐと幸せになれるという思い込みは、幻想に過ぎません。精神年齢が小学校低学年で止まっている様に思います。

真実はスプートニクの記事の通りであり、“今日という日を喜びをもって過ごし、ささやかな素晴らしさに気づき、架空の幸福を追いかけないこと”なのです。私は一言で、“夢を追わないこと”だと言っています。

地球上のほとんどの人は、自分の心の中にすでに問題を抱えています。“今現在に、今実際に起こっていることに焦点を当て”、今ある心の問題を解決するのが先です。ところが、ほとんどの人は、今ここにある夫婦関係の問題、親子関係の問題、過去のトラウマ等々から逃避し、問題に直面するのを避けようとします。その逃避先は、大概の場合、仕事です。

皆さんが、外でどれほど偉大な業績を成し遂げても、心の問題は何一つ片付きません。問題はそこにあるままです。要するに、人々は幸せになれないのです。

お金、職場の人間関係、親子関係、夫婦関係等々、問題は山積していますが、自分自身を見つめれば、それらの原因は、すべて自分の心の中にある事がわかるでしょう。自己を見つめて、心を解放すれば、これらの問題はまるで魔法のように解決するでしょう。

私は、先に挙げたすべての事柄について、何も問題がありません。内側に問題のない人だけが、ありのままに外にある問題に、混乱なしに取り組めるのです。

最後のイーロン・マスク氏の記事は、この世界の“混乱を極めた状況”を映し出している様に思います。内側に混乱のある人が、未来の地球の為に活動すると、一層の混乱をもたらすだけではなく、本人も苦しむだけです。氏は“本当の問題は、私が署名したことによるのかもしれない”と言っています。氏が秘密の宇宙プログラム(SSP)に属しているのは明らかで、この組織はカバールともイルミナティとも言われています。なので、氏が署名したのは“魂の契約”なのかも知れません。

名声、財産と引き換えに、秘密組織の未来の計画に、自らの才能を使うことで、闇に深く引きずり込まれます。夢を追う生き方は、マーヤー(幻影)に自らを巻き込み、不幸を選択することを意味します。

幸福は冒頭の記事に書かれているように、“今、ここ”にしかありません。それは、“あるがままの自己に安らう”ことです。