————————————————————————

ユダヤ問題のポイント(近・現代編) ― 外伝3 ― 海賊立国イギリス

女王陛下公認の海賊 ~略奪行為にて国作りをした英国

フランシス・ドレイク

Wikimedia Commons [Public Domain]

英国女王エリザベス1世(1533~1603年)からナイトの称号を受けた海賊がいます。その代表がフランシス・ドレイク(1543~1596年)です。彼は海賊団を率いて、主にアメリカ大陸で採掘した銀を積んだスペイン船を、カリブ海で襲う略奪行為を繰り返していました。

ドレイク海賊団はエリザベス1世から「私の海賊」と呼ばれるようになったのですが、それはドレイク海賊団の略奪を通じて得た英国の国庫収入が莫大だったからです。ドレイク海賊団はエリザベス1世が特許状を与えた女王陛下公認の海賊団です。

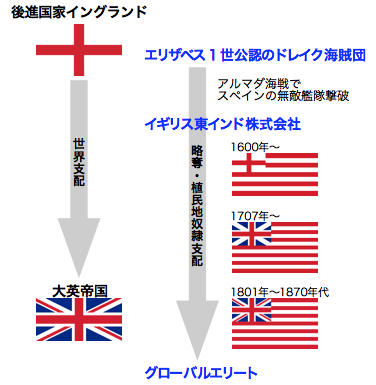

この時代の英国はまだ欧州の弱小後進国家であり、当事において世界の海を支配していたのがスペインとポルトガルです。その中、国家権力のマシーンとして、主にスペインの商船を襲い、財宝を略奪するドレイク海賊団は、英国が後にスペインなどを押しのけて七つの海を股にかける海洋帝国となり、世界中に広大な植民地を獲得して、収奪によって世界支配していく根本になっているのです。

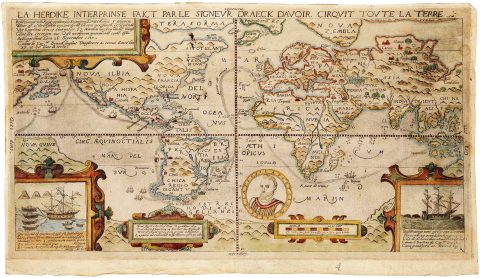

ドレイク海賊団は1580年9月に、マゼランに次ぐ世界で2番目の世界一周を達成しています。この航海で、ドレイクは対スペイン商船を始めとする略奪行為で莫大な財宝を手にします。また香料の丁字(クローブ)を大量に持ち帰ってきました。当事の香辛料類は非常な貴重品で、これらは莫大な資産です。

フランシス・ドレイクの世界一周ルート(1577-1580)

Wikimedia Commons [Public Domain]

このドレイク海賊船には航海ごとの投資が行われていました。その中の最大の出資者がエリザベス1世だったのです。世界一周の航海成功で、女王には30万ポンドの配当金が出されたとのことです。後進国であった英国は、これら海賊の略奪した金品を原資として国作りを行っていったのです。海賊国家として英国は立国していったのです。

そしてドレイクに代表される大物海賊達の活用は、財宝を略奪することで、国家形成資金の原資調達をしただけではありませんでした。海賊達は戦争における諜報活動や戦闘員としても活用されています。(この海賊団たちが女王陛下から自由な略奪と殺人を許可されたいわゆる「殺しのライセンス」を得ているスパイといえます、スパイ映画007の走りとも言えるでしょう。)

ドレイク海賊団などの略奪行為に業を煮やしたのもその一因でしょう、スペインのフェリペ2世は英国に上陸し、ロンドンを占領すべく兵を整え無敵艦隊といわれた大船団を英国に向けます。これがアルマダ海戦です。

ところがこの海戦の戦闘の中で、ドレイクは英国海軍の司令官としてスペインの無敵艦隊をも撃破します。結果、ドレイクは英国海軍のトップにまでなります。このドレイク海賊団が、その後間もなく設立される「イギリス東インド株式会社」へと姿を変え繋がっていきます。国家の特許と公認を得た私有暴力機関で略奪組織です。

国家公認の私有略奪組織、この意味では、これはその後設立される世界初の近代中央銀行イングランド銀行の原型、とも言えるでしょう。

東インド会社の設立 ~アジアなどの植民地支配収奪が目的

英国は海賊団の成功をきっかけに、海洋国家としてアメリカ大陸、そしてインドへと進出していきます。

1600年にエリザベス1世治政の下、イギリス東インド会社が設立されます。これに対して1602年に世界初の株式会社とされるオランダ東インド株式会社が設立されます。この成功を見てスウェーデン東インド会社、デンマーク東インド会社、フランス東インド会社と、欧州で続々と東インド会社が設立されます。

東インドとはガンジス川から東部の地域を指します。各国の東インド会社の設立とは、要するにアジアやアフリカでの植民地の獲得の争いです。最初に設立されたイギリス東インド会社がそうであるように、東インド会社とは、基本的にはその実体は国家の公認を受け、会社の名称にした海賊団であり、暴力による略奪組織です。欧州の列強国で、獲物の分け前を巡る争いが熾烈に行われたのです。

「アジア貿易の独占」などと記すと、まだ聞こえは良いのですが、事実としては、暴力に訴えた恫喝と略奪です。彼らは世界中の原住民を虐殺し、植民地の奴隷として徹底的に収奪していきます。これが『帝国主義』です。

1909年当時のイギリス勢力範囲

Wikimedia Commons [Public Domain]

植民地争奪戦に勝利していった英国は、大英帝国として世界支配国家へとなっていくのです。これはあの産業革命をも含めて、主に他国からの略奪による莫大な富の集積によっています。そしてこの大英帝国の原点が、ドレイクを代表とする海賊団とその形態を変えたイギリス東インド会社です。

この当時の主な航海の目的は香辛料類の獲得です。香辛料類の取引は巨万の冨を生みだすものだったのです。一攫千金をもくろんで、英王室や貴族達が設立された東インド会社に投資します。これはドレイク海賊団への投資形式と同様に一航海ごとの投資です。

「最初の航海は、1601年3月、4隻の船団が東南アジアへ派遣された。215人の出資者から68,373ポンドの資金を集めたこの航海は成功に終わった。」(「ウィキペディア」)とあります。

こうやってスタートしたイギリス東インド会社は、やがてインドを植民地支配し徹底的な収奪を行い、中国に対してはアヘン戦争を仕掛けて支配する組織となります。世界中で植民地奴隷支配を実施していく暴力組織です。

なお、日本に関してですが、「ペリーの黒船来航」は一般的に「米太平洋艦隊来航」と思わされていますが、間違いです。黒船の正式名称は米東インド艦隊です。ペリーは米東インド株式会社の司令官でした。

東インド艦隊司令長官マシュー・ペリー

Wikimedia Commons [Public Domain]

超法規的私有民間組織 ~関東軍と類似するイギリス東インド会社

主に香辛料類の獲得、アジア貿易独占を目的として設立され、女王から勅許公認を受けてスタートしたイギリス東インド会社でした。しかしその有する機能は、アジア貿易の独占などに留まるものでは全くありませんでした。超法規的機能をイギリス東インド会社は止まることなく続々と有していきます。

ウィキペディアでは冒頭次のようにあります。

「イギリス東インド会社(East India Company(EIC))は、アジア貿易を目的に設立された、イギリスの勅許会社である。アジア貿易の独占権を認められ、イングランド銀行から貸付を受けながら、17世紀から19世紀半ばにかけてアジア各地の植民地経営や交易に従事した。当初は香辛料貿易を主業務としたが、次第にインドに行政組織を構築し、徴税や通貨発行を行い、法律を作成して施行し、軍隊を保有して反乱鎮圧や他国との戦争を行う、インドの植民地統治機関へと変貌していった。セポイの乱(インド大反乱)の後、インドの統治権をイギリス王室に譲渡し、1858年に解散した。」

ウィキペディアで記してある通り、私有民間会社のイギリス東インド会社が、アジア各地の植民地経営を行っているのです。イギリス東インド会社はそのスタートから強力な軍事力を付与されていましたが、何と他国との交戦権も有しているのです。民間会社が本国の許可無く他国と交戦できる、これはすごいことです。

それにインドで行政組織構築、徴税と通貨発行権があったことが記されています。国家以上の国家機能を有していたのが明瞭です。何しろ現在でも通貨発行権を有している国家はほぼ皆無なのです。英国の通貨発行権を握っているのは中央銀行イングランド銀行で、イギリス東インド会社と切っても切れない関係にあるでしょう。

Wikimedia Commons [Public Domain]

イギリス東インド会社は民間会社であるにも関わらず、地元民から徴税し通貨を発行しているのです。地元民に対する生殺与奪の絶対権限を有しているのです。イギリス東インド会社とは超国家機能を有していたのが分かります。

これに類似しているのは、規模が小さくなりますが、満洲国を傀儡政府として設立支配していた関東軍といったところでしょうか。

私たちの感覚では、どうしても民間企業とは、国家の下に組み込まれているとの思い込みから離れられません。しかし事実は、私有民間企業の下に国家が組み込まれているのです。世界を支配した大英帝国。英国は海賊団の活躍によって立国していったのですが、正確に記すと、海賊団イギリス東インド会社が大英帝国を生みだし、コントロールしながら世界を支配した、こうなるでしょう。

イギリス東インド会社が現在どうなっているのか? 経済的植民地で地元政府を傀儡として操りながら、地元民を奴隷として収奪を行っているグローバルエリートへと姿を変えているだけです。イギリス東インド会社時代は彼らが直接収奪していました。ただこれは反発が強く、その弊害から後に、クッションとして地元政府を用いて収奪するようになっただけなのです。

英国の介入、実はこれは今に始まったことでは無く、その建国以来から、米国は英国の影響下、コントロール下にずっとあったとも言いえるのです。

さて、本編ではハルマゲドン計画にて、地上でのその計画実現の中核となるのがイスラエルであると示しています。このイスラエル建国を主導したのが国家としては英国です。英国はその過程においてはオスマン帝国を解体し、トルコ共和国とサウジアラビアを建国に至らせています。

地上世界でハルマゲドン計画の実働部隊となったのがサバタイ-フランキストですが、サバタイの父親が英国の現地エージェントとの情報もあります。今日に至るまで近・現代において刻まれてきた世界史の裏には、常に英国の影も絶えずあったのです。

こういった英国の世界戦略の起こりや実態を中心にしばらく外伝で見ていきます。