竹下雅敏氏からの情報です。

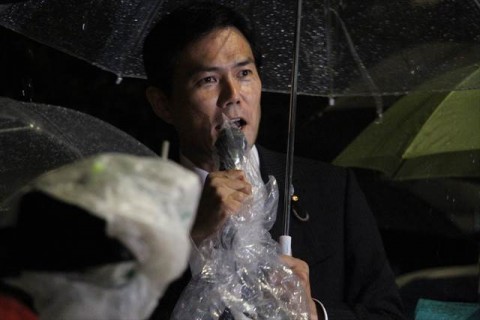

流行語大賞は“ポツダム宣言”だと思っていましたが、どうやら“自民感じ悪いよね”が最有力になりました。石破が致命的なオウンゴールです。感じ悪いのをいくつか集めてみました。

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

――――――――――――――――――――――――

記事配信元)

Twitter 15/7/2

本記事文章は現在公開を停止しております。 (2016/4/23)

記事の提供元にてご覧ください。

記事の提供元にてご覧ください。

――――――――――――――――――――――――

記事配信元)

Twitter 15/7/2

本記事文章は現在公開を停止しております。 (2016/4/23)

記事の提供元にてご覧ください。

記事の提供元にてご覧ください。

――――――――――――――――――――――――

記事配信元)

Twitter 15/7/2

本記事文章は現在公開を停止しております。 (2016/4/23)

記事の提供元にてご覧ください。

記事の提供元にてご覧ください。

――――――――――――――――――――――――

記事配信元)

Twitter 15/7/2

本記事文章は現在公開を停止しております。 (2016/4/23)

記事の提供元にてご覧ください。

記事の提供元にてご覧ください。

――――――――――――――――――――――――

記事配信元)

Twitter 15/7/2

本記事文章は現在公開を停止しております。 (2016/4/23)

記事の提供元にてご覧ください。

記事の提供元にてご覧ください。

――――――――――――――――――――――――

記事配信元)

Twitter 15/7/2

本記事文章は現在公開を停止しております。 (2016/4/23)

記事の提供元にてご覧ください。

記事の提供元にてご覧ください。

» 続きはこちらから