竹下雅敏氏からの情報です。

ルーブルの暴落は、記事の通りアメリカがロシアに経済戦争を仕掛けているのだと思うのですが、どう考えても逆効果のように思えます。元々“ロシアや中国などは、ドル離れの動きを見せてきた”わけで、その動きが一層加速するだけです。ひょっとすると、破れかぶれになった連中が、逮捕を免れるために、自滅となる経済戦争を仕掛けているのかも知れません。

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

――――――――――――――――――――――――

米が仕掛けたと言われる石油価格やルーブルの下落は中露を接近させることになり、ドル体制崩壊へ

転載元より抜粋)

櫻井ジャーナル 14/12/17

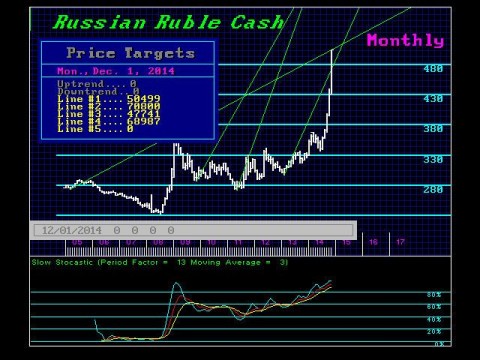

アメリカ政府がロシアに経済戦争を仕掛けていることは言うまでもない。その国の経済に問題が生じた場合にも通貨は売られ、暴落するのだが、金融が肥大化して投機資金が世界を駆け巡っている現在、経済の実態には関係なく相場は動く。仕手戦というより相場操縦であり、レートを引き上げても大きな影響はないのが実態。そうした市場の操作に電子情報機関のNSAが加わっているとも言われている。

相場を操作することでターゲット国の経済を混乱させることも可能なわけで、経済戦争の一環としてアメリカは原油価格やロシアの通貨(ルーブル)を下落させていると見られているが、こうした光景は「ドル」という視点から見てのもの。石油価格がドル建てで半値になっても、1ドルと交換される通貨が倍になれば変化はないということになる。

アメリカとロシアの財政状況を見ると、ロシアが遥かに健全。金の保有量を増やすなどロシアはアメリカからの攻撃に備えてきた。アメリカの連邦準備銀行は金を保有していないだけでなく、預かっていた金もなくした疑いが濃厚。経済戦争でアメリカはロシア経済が崩壊の瀬戸際にあると宣伝しているが、疑わしい。

本ブログでも書いてきたことだが、ロシアや中国などはドル離れの動きを見せてきた。BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)のほか、ラテン・アメリカの国々やイランなども同じ方向へ動いている。リビアのムアンマル・アル・カダフィ政権やイラクのサダム・フセイン政権もドル離れを画策していたが、軍事的に倒されてしまった。貿易の決済をドル以外の通貨、手段で行うようになれば、ドルという視点で経済を語る意味が小さくなる。

ロシア金融相は市場で70億ドルを売る意向だと言うが、アメリカの財務省証券の保有額を昨年より減らしていることは明らか。ロシアは今年8月に1181億ドルまで戻していたが、2カ月で100億ドル分を売却している。中国も減少傾向にある。日本が増やし続けているのと対照的だ。日本がアメリカの軍事侵略や経済戦争を支えているとも言える。こうした姿勢の結果、円建てで考えれば日本が多額の損失を出している。こうしたことは少なからぬ人が指摘してきた。

ロシアと中国が通貨でも手を組んだなら、ドルは大きな影響を受ける。アメリカは攻撃しているつもりで、自分の足場を崩しているようだ。ドルが基軸通貨の地位から滑り落ちたとき、世界は新しい時代が始まる。

相場を操作することでターゲット国の経済を混乱させることも可能なわけで、経済戦争の一環としてアメリカは原油価格やロシアの通貨(ルーブル)を下落させていると見られているが、こうした光景は「ドル」という視点から見てのもの。石油価格がドル建てで半値になっても、1ドルと交換される通貨が倍になれば変化はないということになる。

アメリカとロシアの財政状況を見ると、ロシアが遥かに健全。金の保有量を増やすなどロシアはアメリカからの攻撃に備えてきた。アメリカの連邦準備銀行は金を保有していないだけでなく、預かっていた金もなくした疑いが濃厚。経済戦争でアメリカはロシア経済が崩壊の瀬戸際にあると宣伝しているが、疑わしい。

本ブログでも書いてきたことだが、ロシアや中国などはドル離れの動きを見せてきた。BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)のほか、ラテン・アメリカの国々やイランなども同じ方向へ動いている。リビアのムアンマル・アル・カダフィ政権やイラクのサダム・フセイン政権もドル離れを画策していたが、軍事的に倒されてしまった。貿易の決済をドル以外の通貨、手段で行うようになれば、ドルという視点で経済を語る意味が小さくなる。

ロシア金融相は市場で70億ドルを売る意向だと言うが、アメリカの財務省証券の保有額を昨年より減らしていることは明らか。ロシアは今年8月に1181億ドルまで戻していたが、2カ月で100億ドル分を売却している。中国も減少傾向にある。日本が増やし続けているのと対照的だ。日本がアメリカの軍事侵略や経済戦争を支えているとも言える。こうした姿勢の結果、円建てで考えれば日本が多額の損失を出している。こうしたことは少なからぬ人が指摘してきた。

ロシアと中国が通貨でも手を組んだなら、ドルは大きな影響を受ける。アメリカは攻撃しているつもりで、自分の足場を崩しているようだ。ドルが基軸通貨の地位から滑り落ちたとき、世界は新しい時代が始まる。