————————————————————————

日本もドイツも一番がお好き

日本や日本人もよく、なんでも日本が一番!と特にバブル時代は、

『Japan as NO1』などもありましたし、思っている方も多いですが、

ドイツ語の先生によると、ドイツやドイツ人も、ドイツがなんでも

一番と言っていることが多いようです。

グーテンベルクが世界で一番最初に印刷を発明した・・とか、ツェッペリンが

世界で一番最初に飛行船を作ったとよく言われています。

しかしながら、世界で最初に印刷、文字を作成したのは、中国ですし、

世界で初めて飛行船を飛ばしたのは、フランスやハンガリー帝国時代の技術者らしく・・。

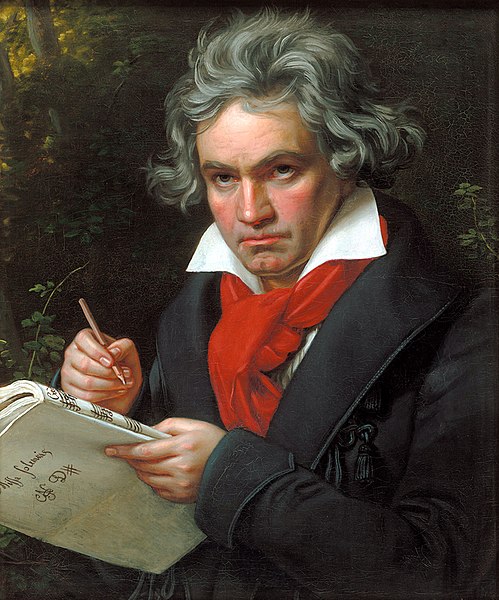

Wikimedia_Commons[Public Domain]

世界中でよくある歴史の内容が結構違うこともわかりますし、

なんでも一番になりたいと思う心や価値観が問題ですね。

野心をもってはいけない・・

竹下先生がいろいろなところで言われています。

『なぜ人間が注意深くないのかと言えば、自分の世界に埋没してしまって、ずっと考え事をしているからです。

なぜいつも考え事をしているかというと、欲があるからです。男性ならば、経営や営業のことばかり考えています。風呂に入っても仕事のことを考えています。四六時中、さまざまなことを考え、ずっと白昼夢を描いている状態で、周りのものに注意深くあれ、というのは無理なのです。』ぴ・よ・こ・と3 132ページより

上記の内容を普通の日本人の男性に説明しても

理解してもらえないような気がしています。

我が家の主人に言っても、たぶん意味がわからない・・

仕事のことを四六時中考えることが良いことであると

その価値観から外れることができない・・

その後に続く、ぴ・よ・こ・と3の猫のことを

言ったとしても、忙しい仕事生活の人に言っても

理解してもらえない内容のような気がしています。

『猫を見ていてごらんなさい。彼らは考え事をしていません。それが注意深いということなのです。

なぜ考え事をしていないのか。なぜ世界に正しく向きあえるのか。それは、欲望がないからなのです。』ぴ・よ・こ・と3 132ページより

» 続きはこちらから

前年度の1989年11月9日にベルリンの壁が崩壊して、

1990年10月3日に東西ドイツが統一したのです。

しかし、ドイツ人にとっては、実際にベルリンの壁が崩壊した

1989年の11月9日こそが、ドイツ統一の記念日だとしたいようですが、

11月9日といえば、歴史を振り返っても多くの事件がありますので、

無難な10月3日にしたようなのです。

11月9日についてはこちらに以前書きました。

11月9日か・・9月11日にも似てるしね・・

あれ、3月11日にも関係がありそう・・

数字へのこだわりがお好きなようで・・。

9月11日は航空券も安いとか???

(アイ、ヤイ、ヤイ、ヤイ・・ドイツ人風に・・こちらの言葉は、日本語でいうと、あらま・・、あら大変!のニュアンスで使われます)

第47楽章は、一番がお好き? 高層ビルがお好き? です。