宿題って何だろう?そもそも、宿題を出さないと勉強しない?勉強って強いること?そもそも興味のないことを強いられてもやる気が出ないのは当たり前。無理やりやらされるとますます嫌になるというおまけ付き。親もその片棒を担いでる?みんな子ども心を忘れたの?宿題さえなければ天国だって思っていたことを!

————————————————————————

失敗は恥ずかしいこと?

かつて、子どもは自然の中で遊び、邪気を浄化してもらいながらエネルギーを発散・吸収していました。私も子どもの頃、家の庭先で花や虫、自分の中の誰かさんと遊んでいました。それは誰に制限されることもない手持ちの世界観で遊んでいたのですが、人間も自然の一部であることを体感的にわかっていたのだろうと思います。その時親はいませんでした。何て自由で豊かな時代だったのでしょう!

pxhere[CC0]

日常生活も多様な人がいて、教えられるというより、暮らしの様々な営みの中で人の仕草や心の動きを肌に沁み込ませるように吸収して成長しました。結果ではなく、その過程を丸ごと学んでいたのだと思います。やっと話し始めた3歳の孫が「そういえば・・」と思い出した素振りで話しだしたのには吹き出しました。

やがて真似てみたくなり、やってみます。靴を履く、洋服を着る、お兄ちゃんのように立っておしっこをする・・・初めからできるはずはありません。最初は失敗ばかり。何度も何度もやってみるうちにコツをつかんできます。突然できるようになります。

Author:Tatsuo Yamashita[CC BY]

失敗は当たり前。みんなも身に覚えがあり、1人前になる準備期間だという事を誰でも知っていました。

今の子ども達は多様な人間関係が少ない上に、何をやるにもお膳立てしてもらって限られた時間で効率的に成功することを求められます。結果、失敗は恥ずかしい事になり、学校では好奇心で学ぶのではなく、恥をかかないためにはどうしたらいいかを肌で学んでいます。

そして、主体的な発言や行動を封印してしまい、体の感覚も閉じます。実感がわきません。自分は何をしたいのかもわからなくなります。

今の子ども達の数少ない手持ちの言葉で言えば「まじヤバい!」です。子どもを「効率」の世界観で育ててはいけません。

宿題は魔界への入り口

さて、魔界へと舵を切り始めた孫たちは・・・

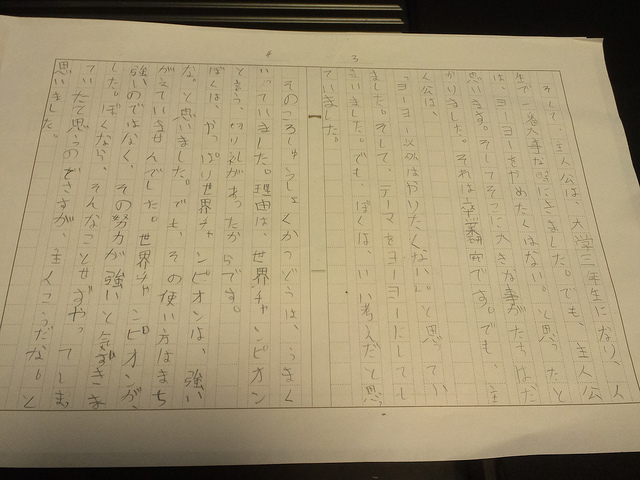

忘れているふりをしていた宿題が気になってきました。毎日の音読、漢字の書き取り、算数のドリル、一言日記はもちろん、自由研究、思い出の絵、読書感想文などです。そして、親が見直しをして採点をします。そこまでが宿題です。ママが入院するので早めに終えておきたいのです。

Takamorry[CC BY-SA]

» 続きはこちらから