————————————————————————

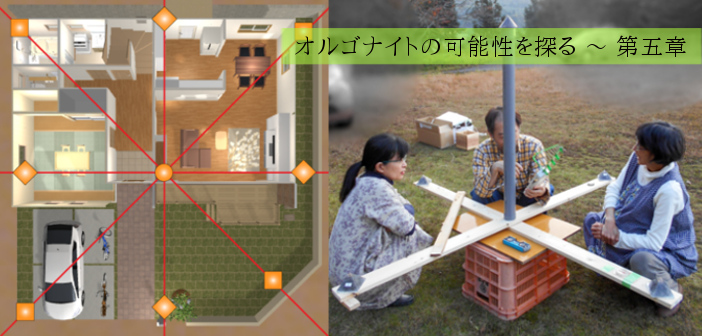

オルゴナイトの設置パターン

はじめに

前章ではオルゴナイトの設置方法と、効果が出るために必要な条件について解説しました。また建物に設置する場合は、気のレベルでの調整が必要になるなど、難易度が高くなることもお伝えしました。今回は、さまざまな設置パターンと、パターンごとの難易度・課題について紹介したいと思います。ご自身の状況にとって最適な設置方法を見つけて、設置を試してみてください。

さまざまな設置パターン

1,寝室だけに設置する(難易度:★★)

睡眠は、人間が一日のうち約1/3の時間を過ごし、脳を含めた身体組織を回復させている重要な時間です。この睡眠中の電磁波への被爆は、健康に大きな影響を与えるようです。例えばドイツ建築生物学会(バウビオロギー学会)では、「寝室」についての電磁波や化学物質の厳しい基準を定めています。

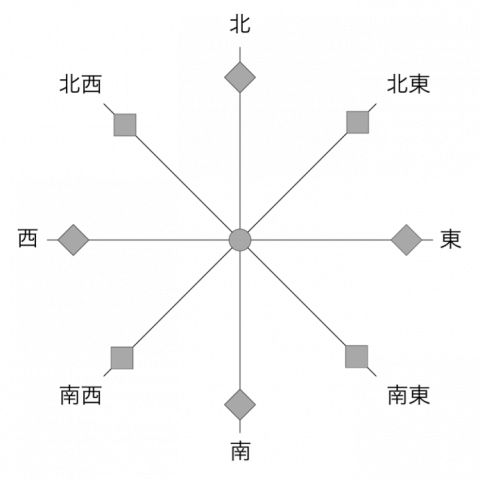

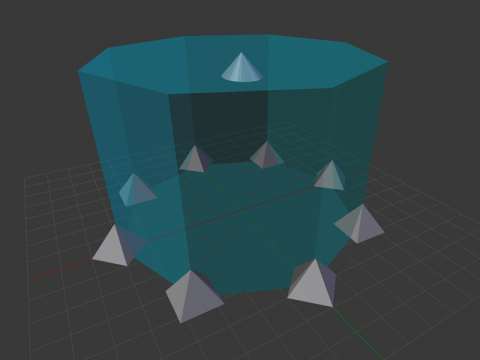

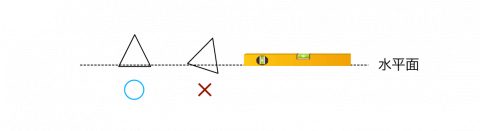

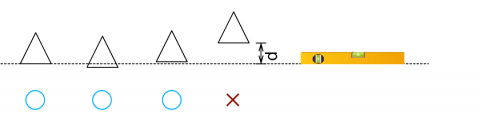

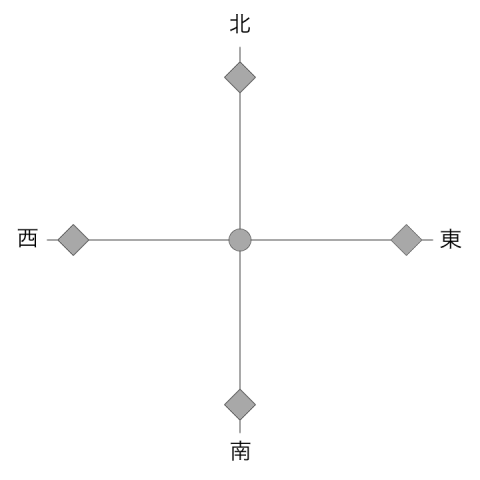

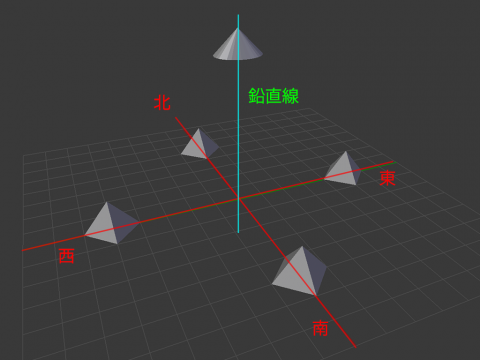

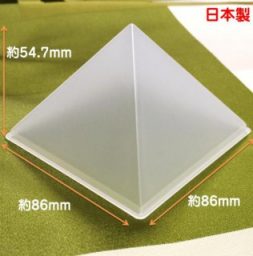

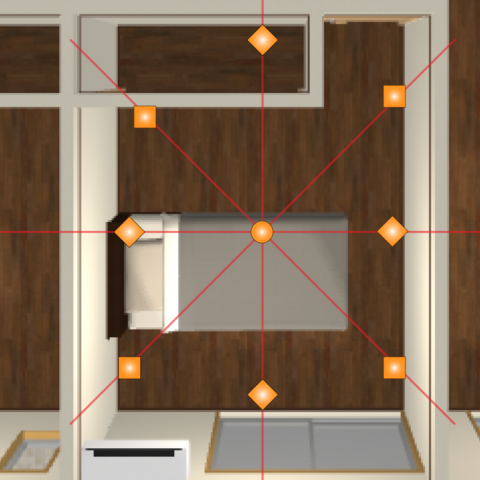

障害物が少なく、小さな範囲である寝室だけをオルゴナイトで守るのは、気のレベルの調整を必要とせず比較的容易です。6畳(約3m四方)の寝室であれば、ピラミッド型オルゴナイトの角度の許容範囲は約1.5度です。

難易度に対して、非常に効果的な設置パターンと考えられます。

1点難関があるとすれば、室内でコンパスを使うと正確な磁北を出すことは難しい場合が多いことです。これについては下のコラムを参照して下さい。

◇ 磁北を出す難しさ ◇

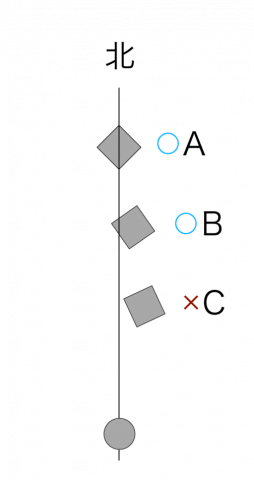

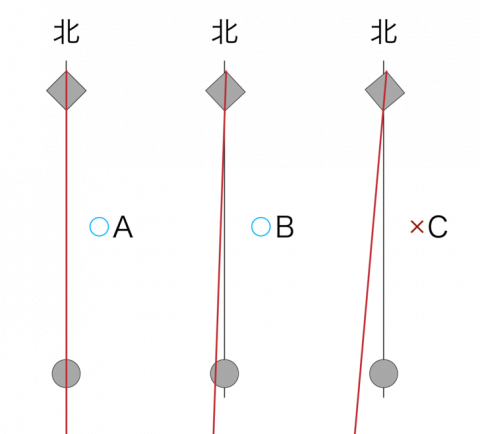

上のように寝室にオルゴナイトを設置するためには、方位ライン、特にまず南北を結ぶラインを床の上に写し出すことが必要になります。そのためにはコンパスを使います。

しかし、シャンティ・フーラの社屋の中で実際にコンパスを使った経験では、測る場所によって数度以上のずれが出てしまうことが判りました。正確さを期して、ブレーカーを落とす(屋内配線は磁場を発生します)、壁・床から50cm以上離して計測するといった工夫を行いましたが、それでも「これが正しい磁北だろう」という角度を出すことはできませんでした。

原因は不明ですが、丁度、北の方角になる場所が倉庫になっており、そこには大量の金属製の棚が入っていました。これが室内で磁北を計測する上で、地磁気の流れを妨げていたのではないかと考えています。

結局、建物の外で磁北を測ることにしました。

屋外では7箇所での測定値を、約0.6度の誤差範囲に収めることができました。たった6畳の寝室でもずれの許容範囲は1.6度です。正確な磁北を出すことは重要であり、かつ大変で手間がかかるといえます。

ところで、コンパスと言って一般に頭に浮かぶのは、方位磁針=磁気コンパスです。しかし、このほかにも「GPSコンパス」という種類のコンパスがあります。これは人工衛星の信号を利用しますので、金属のような地磁気の乱れを起こすものの影響を受けません。一般の方が購入するのは難しい価格の機器ですが、もしレンタルできるところがあれば、正確な磁北を出す上でのハードルは下がるかもしれませんね。

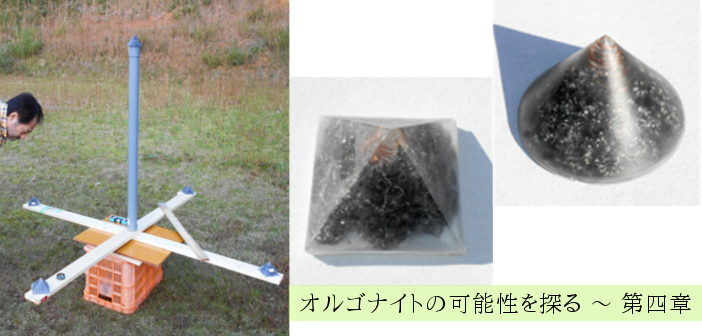

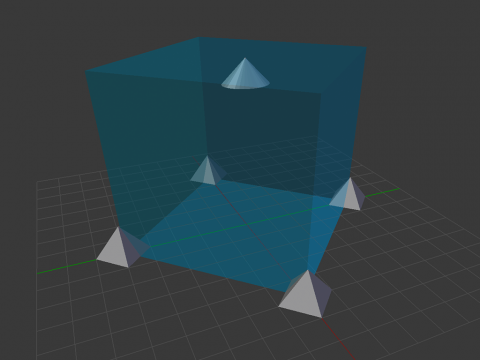

2,ちょっとした避難場所として設置する(難易度:★)

なかなかアヤシイ光景ですね。(笑) 約2m四方の小さな「電磁波被害避難所」です。この工作物は、コンパスを貼り付けて回転させることができ、磁針を北の方位ラインに合わせさえすれば、あとはオルゴナイトを置くだけで防御エリアを形成できます。

この構造ではとてもこの中で寝ることなどできませんが、改善すれば1坪(4畳)ほどの防御エリアは簡単に展開できるようになると思います。瞑想や睡眠など休息のための空間、パソコン仕事など電磁波を浴びる仕事を行うための空間を、インスタントに作りたいという用途にはこのような方法が良いかもしれませんね。

» 続きはこちらから