健忘症と野草

田舎での生活には、歳をとってからの適度な仕事がいっぱいあります。小豆は草の中でもわりと平気で育つのですが、その小豆などの豆の皮むきは指先の仕事です。ご存知、指を使うと脳の活性化、ボケ防止になりますね。

アズキや大豆の原種などの野生の豆類は粒が小さいのですが食用にできます。ノアズキ、ヤブツルアズキ、ノササゲ、ヤブマメ、ツルマメ、トキリマメ、タンキリマメなどいろいろあります。(参考:松江の花図鑑(野草科名索引・マメ科))

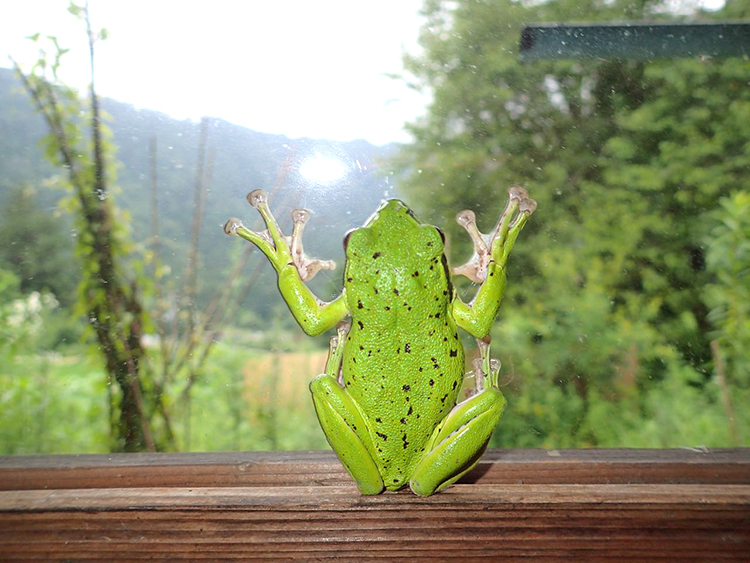

草の中のアズキ

我が家では普通のアズキの他に野生のヤブツルアズキが畑に育っています。

ヤブツルアズキ

クララはマメ科ですが有毒です。見た目が違うので間違えることはないのですが、マメがなっていても食べられません。

火を焚く生活は、薪風呂や囲炉裏、竃(かまど)の生活経験があるお年寄りがほとんどで、火の扱いや炭の扱いが得意で生き生きされます。お年寄りは子供の頃から、自然の恵みを頂く生活がごく普通だったはずです。

昔からの自然の恵みを活かす生活の知恵は、お年寄りと一緒に暮らすことで、受け継がれると思うのですが、老人ホームに押し込み、断絶(生活文化の断絶)が昨今の風潮のようです。それに拍車をかけるのが、痴呆、記憶力の減退。

以前は高血圧でもなんでもなかった数値を、高血圧扱いをして処方される降圧剤が血流を悪くして、痴呆の一因になっているとか。歳をとると血圧が上がるのが普通(心臓の力が弱まるのを血圧を高めて補う)。

また、実際の高血圧の原因は精製ナトリウム塩や加工食品によるアンバランスなミネラル(ナトリウム)過多。バランスのとれたミネラル不足。肉食、化学物質、白砂糖、発酵菌を滅菌した味噌、醤油などによる酵素不足等々、低体温を招く食生活も血流が悪くなり、痴呆の一因に。

おまけに、地デジ、スマホ、携帯電話、IH、スマートメーターなどの強烈な電磁波による記憶力障害。

痴呆、健忘症、ボケ防止に良いとされる野草は、マツ、イチョウ、セキショウ、ショウブ、トチュウ、イカリソウなどです。血流を良くするミツバなども脳にいいと言われています。シソやショウガ、ハトムギなども血流を良くします。

セキショウ

春先に若芽をいただいたヤブカンゾウ・ノカンゾウの花が今咲いています。

中国の金針菜は蕾を干したもの。

一日咲いて終わりかけを美味しくいただいています。

油で焼いて醤油などで味付けします。炒め物や汁の実にも。

自然賛歌

![[第18回] 地球の鼓動・野草便り 健忘症と野草](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2017/07/18.jpg)

![[第17回] 地球の鼓動・野草便り 循環式エコロジー生活](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2017/06/17.jpg)

![[第16回] 地球の鼓動・野草便り 味噌や豆乳ヨーグルトは最強?!!](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2017/06/16.jpg)