注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

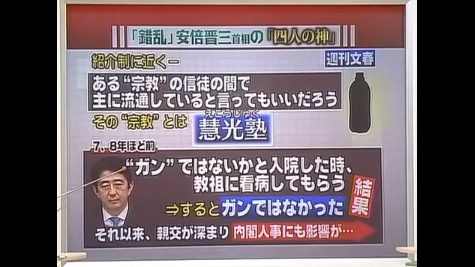

安倍晋三が「慧光塾」という宗教のお告げによって大臣を指名していたという衝撃的な記事が2007年週刊文春に掲載された。慧光塾は表面的にはコンサルティング会社の形態をとっているが実態はインチキな新興宗教。慧光塾を設立した元教祖の故・光永仁義は安倍晋太郎の元私設秘書。安倍晋三はこの宗教が販売する高額なインチキ飲料水を愛飲していて、首相官邸でも「この水じゃなくちゃダメなんだ」とペットボトルを抱え込んでいたらしい。

(中略)

安倍首相は、ホテルニューオータニで2002年11月に開かれたこの経営塾代表の誕生パーティーに出てきて、こんな挨拶をしている。

「私は毎年光永さんの誕生会にお邪魔させていただいております。父の代からの長い長い付き合いでございます」

(中略)

この会には、安倍家のゴッド・マザーである安倍洋子(岸信介の娘)さんまで出てきて、

「先生とのお付き合いも随分長くなるわけでございますけれども、亡くなった主人も大変お世話になりました。今、息子の晋三もいろいろご指導いただいておりますけれども、今後とも、健康のためにもまた政治の道でも道を誤ることのないようよろしくお願いします」などと挨拶をしたりしている。安倍家は親子2代にわたって、この新興宗教まがいの怪しげなパワーの持主にドップリつかってしまっているのである。安倍家は光永家と家族ぐるみの付き合いをしていて、光永氏の長男が結婚した際には、安倍晋三夫妻が媒酌人をつとめたりしている。

(以下略)

ハゲタカ・ファンドから送り込まれたエイジェントである光永佐代子(本名、長谷川佐代子)に告ぐ。

安倍晋三総理を風水まがいの詐術をもって操り人形として動かし、日本国を手玉にとるのもいいかげんにせよ。内閣官房人事をはじめ、閣僚人事を差配して、あなたとあなたのバックにいるグループの利益のために、日本国と日本国民とを食いものにして弄(もてあそ)ぶのはいいかげんにしていただきたい。(中略)… 安倍内閣を賊軍内閣に仕立て上げたのは、サイコパス・エイジェントである光永佐代子、あなたである。

この10年、あなたは私に近づき一体何をしたのか。あなたが小細工を弄(ろう)して私を騙し、私を手玉にとって利用しようとしたことから、好むと好まざるとにかかわらず、安倍家・岸家の100年以上に及ぶ秘められたおぞましい内情を知ることとなった。それは、通常流布されているものとは全く異なる驚くべきものであった。

(以下略)

» 続きはこちらから

確か、伊藤詩織さんへのレイプ疑惑の山口敬之と、事件をもみ消した中村格も「慧光塾」の信者だったと思います。「慧光塾」は表面上はコンサルティング会社ですが、実態は新興宗教で、設立者の故・光永仁義は、あべぴょんの父・晋太郎の元私設秘書だったということです。光永仁義の妻で後継者の光永佐代子(本名・長谷川佐代子)が、巫女として神の「お告げ」を受け、他の者に伝えていたようです。

様々な事件を通じて、「慧光塾」が日本に大きな影響を与えていることがわかりますが、彼女が受け取る「お告げ」が、神から来るものではないのは、少し調べるとすぐにわかります。彼女に霊言を与えているのは、“続きはこちらから”の記事のエリファス・レヴィです。現在は肉体の波動があるので、生まれ変わっているようです。おそらく、木星の衛星エウロパに、人として転生に入ったと思われます。銀河連合の関係者だと思います。

このように、日本の新興宗教のほとんどは、銀河連合と関係を持っています。彼らは、自分たちのことを大天使であるとか、日本の神だと詐称します。名前や身分を偽って通信文を送ると罪に問われ、波動が落ちていきます。波動が最下点まで落ちると魂(ジーヴァ)が消滅します。それでもまだこのようなことを続けると、魂(モナド)が消滅し、最終的には処刑され、肉体も破壊されてしまいます。

実を言うと、日本の新興宗教の教祖たちは、現在パニックに陥っていて大混乱の状況にあります。12月に入ると自分たちが騙されていたことに気付き、正気を取り戻す集団も出てくると思っています。すでに、そうなったグループもあります。

こうした新興宗教の動きと、銀河連合、光の銀河連邦の殲滅は並行しています。私がこのコメントを書いている時点では、まだエリファス・レヴィの肉体の波動は残っています。彼が改心すれば、処刑は免れるでしょう。