Q、岸田総理が、国債の償還や利払いは

— MMT太郎🐶消費税は預かり税ではありません… (@MMT20191) February 2, 2023

国民が将来税金で負担しなければならないと答弁されてましたが?

西田さん

「現実は、国債の償還は100%借換債で償還している。利払い費については、誰に利払いをするのか?国債の半分以上は日銀が持っている。ということは、国庫に返ってくる。」 pic.twitter.com/bodX9azz2D

» 続きはこちらから

Q、岸田総理が、国債の償還や利払いは

— MMT太郎🐶消費税は預かり税ではありません… (@MMT20191) February 2, 2023

国民が将来税金で負担しなければならないと答弁されてましたが?

西田さん

「現実は、国債の償還は100%借換債で償還している。利払い費については、誰に利払いをするのか?国債の半分以上は日銀が持っている。ということは、国庫に返ってくる。」 pic.twitter.com/bodX9azz2D

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

森林税。

— 闇のクマさん世界のネットニュース (@CYXuAxfGlfFzZCT) May 25, 2023

太陽光パネル設置で森林をグチャグチャにしながら

再エネ賦課金で俺達からお金を取った挙句、

グチャグチャになった森林を守るために

年間1000円の税金取るんだってさ。

全額、太陽光発電業者が払いやがれ!!!!!!!!https://t.co/ZtVR1E1eE6

あれだけメガソーラー推進して、森林伐採しといての正にマッチポンプ増税💢

— えす (@abesan1978) May 25, 2023

2024年度から1人1000円が徴収されることになる新しい税を知っていますか?⁰その名は「森林環境税」。国内の森林整備などを目的に、住民税に上乗せされる形で納税者から直接徴収されます。

https://t.co/84ZsqrjdGV

ああ、

— 不撓!表現戦士 (@bouei_defender) May 25, 2023

これ完全に「人頭税」だわ。#森林環境税 pic.twitter.com/kflbxMsivT

— Stanley Goodspeed (@goodspeed588) May 26, 2023

プーチンの演説が欧米で話題

— ShortShort News (@ShortShort_News) May 26, 2023

「今の欧米の性別・家族否定の運動を、ロシアは経験済み」 https://t.co/JzhzcqVFsW pic.twitter.com/oczOAQK8Fn

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

岸田総理はウクライナ側の要請を踏まえ、新たに100台規模のトラックなどの自衛隊車両を提供し、ウクライナ負傷兵の自衛隊中央病院への受け入れ決定を伝達。完全な後方支援で『憲法違反』💢広島G7サミットは、被爆地を政治利用した「商談」と「見せ物」だった😩#広島G7代理戦争はWW3の入り口 pic.twitter.com/4M4teUsJdn

— あいひん (@BABYLONBU5TER) May 21, 2023

日本政府はG7で表明した通り、これから自衛隊車両を投入し、ウクライナ負傷兵を自衛隊中央病院に搬送する。

— ロシア在住です (@jupiter_russia) May 24, 2023

日本は参戦したんだよ。

🇺🇦に栄光あれと幼稚な正義感に酔っている人たちは支配層の利益のために戦死する覚悟はあるのか?

式典までやるんかい https://t.co/85Jl59WV1K

— ロシア在住です (@jupiter_russia) May 24, 2023

経済的徴兵制

— ロシア在住です (@jupiter_russia) May 24, 2023

庶民はどんどん貧しくされて戦争に行かざるを得なくなる。

現に自衛隊は奨学金免除と引換えに入隊を推奨していて、ここに来て一気に現実味を帯びてきた。

これは2014年の新聞記事↓

偶然にも同年ウクライナはDSの支配下に入った。

ね、WW3はずっと前から狡猾に準備されてきたんだよ。 pic.twitter.com/eRBoGPh4BM

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

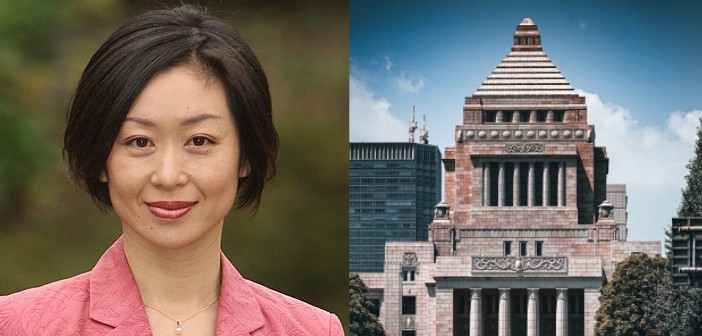

衆議院にくしぶち万里に対する懲罰動議が提出されました。この記事にあるように、率直に、驚いています。夕方、国会事務所に議事課から届いた動議提出のペーパーを見ましたが、なぜ私に懲罰動議なのか理由も示されていません。(続)#れいわ新選組 #くしぶち万里https://t.co/LI48UvyJDL

— くしぶち万里 れいわ新選組 衆議院議員 (@kushibuchi) May 20, 2023

(続き)事務所で受け取ったのは、懲罰動議の提出を求める議員の賛同ペーパーと手続きに関するもの一枚だけ。おそらく、各賛成会派で委員会に席を持つ議員の名前がそのまま列挙されているものと思われますが、公開資料ですし、国会の現実を可視化する意味からも載せておきます。 pic.twitter.com/MdApawMiH5

— くしぶち万里 れいわ新選組 衆議院議員 (@kushibuchi) May 20, 2023

動画の第1章は「日本が成長しなくなった最大の原因はデフレである」(1分10秒~)ですが、私は「失われた30年」の最大の原因は日銀の「窓口指導」の廃止にあると考えています。詳しいことは、こちらの映像配信「家族の絆 〜夫婦(109):信用創造・窓口指導〜」をご覧ください。

第2章は「デフレでは公務員の給料は上げるべき」(14分50秒~)ですが、“公務員の数を増やすべき”だと思います。

第3章は「税金は何のためにあるのか」(18分55秒~)です。「税金は何のためにあるのか。…税金とは物価調節の手段です。多くの人が勘違いしていますが、財源確保の手段ではないんです。…これまで税金は政府の支出に必要な財源を確保するのに不可欠なものだと考えられてきました。つまり、財源確保の手段として税金があるという考え方です。しかし、自国通貨を発行出来る政府が、どうして税金によって財源を確保しなければならないのでしょうか?…政府は通貨発行権というお金をいくらでも生み出せる権利を持っているのだから、財源なんて必要であればいくらでも用意できちゃうんでしょっていうことなんです。…インフレを抑えたければ、投資や消費にかかる税を重くする。逆にデフレから脱却したければ、投資減税や消費減税を行なう必要があるんです。つまり、税金とは物価調整の手段なんです。財源確保の手段ではありません。」と言っています。

正確には、国家の財源確保の手段として、通貨発行益、国債発行、徴税があり、この中で通貨発行益が本筋であるにもかかわらず、これを無視した経済理論で人々を煙に巻いてきたということだと思います。

自民党の西田昌司氏は国債発行という見かけ上の「国の借金」は、「単に民間にどれくらいお金を供給したか」に過ぎないことを、“現実はですね、国債の償還に関しては100%借換債で償還しているんですよ。ですから、国民の負担になっていないわけですね。…国民が国債の償還に国民の税金が使われることはありません。一方で国債の利払い費については、確かに国債の借換債じゃなくて、一般会計からそのまま出てますから、そういう意味で言うと…少なくとも一部は税金で払っているんだという言い方は出来るかもしれません。しかし、誰に利払いをしてるのかというとですね…その利払いの大半は半分以上は日銀がもっているわけです。…日銀に払ったお金は…日銀の経費を除いて全部国庫に納入される日銀納付金になる。法律でそうなっているんです。…結局国債の償還についても、利払いについても、少なくとも日銀の保有分についてはまったく財政に影響を与えてないということになりますね”と言っています。

「日銀納付金」の使い道は、財務大臣が決めていると聞いたことが有ります。どこにどのくらい使われたのかを追跡した人はいるのでしょうか。