竹下雅敏氏からの情報です。

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

————————————————————————

龍神総宮社

龍神総宮社(りゅうじんそうぐうしゃ)は、京都府宇治市に総本部を置く宗教団体である。1963年(昭和38年)、辻本源冶郎により結成された。1974年(昭和49年)宗教法人認可。

正式名称は宗教法人庚申会龍神総宮社。

(中略)

本部は京都府宇治市で、他に東京/千葉/新潟にも支部が存在する。 会の目標は、自然の調和をはかり、豊かな人間性を養うこと。

(以下略)

————————————————————————

龍神総宮社について

引用元)

(前略)

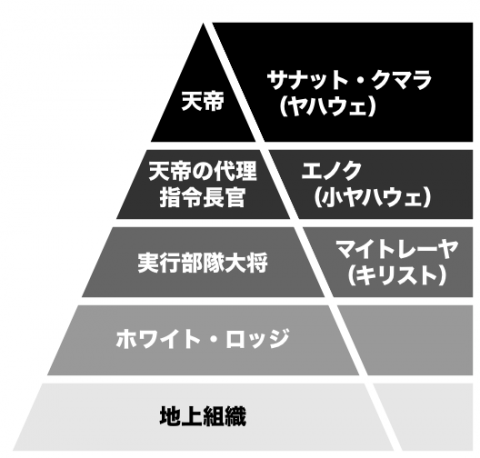

それぞれの御神族の中から、主だった神々様が御参集され、神界の運営、仏界・菩薩界の擁護、人間界の御守護を行っておられます。そこにお集まりになられた神々様のことを、特に「天上王神様」とお呼び致します。その天上王神様の頂点に立っていらっしゃるのが天主天帝様であらせられます。

(中略)

■御祭神■

白姫龍王神大神様

(しらひめりゅうおうじんおおがみさま)

天上王神様であられ、天主天帝様の御長女であらせられます。

■御神徳■

海国安泰・航海安全・家運隆盛・家内安全・病魔平癒、特に婦人病に関する御神徳は絶大なものがあり、安産の神様とも呼ばれていらっしゃいます。また知恵の神様でもあらせられ、学問の向上に御神徳を発揮されます。

それぞれの御神族の中から、主だった神々様が御参集され、神界の運営、仏界・菩薩界の擁護、人間界の御守護を行っておられます。そこにお集まりになられた神々様のことを、特に「天上王神様」とお呼び致します。その天上王神様の頂点に立っていらっしゃるのが天主天帝様であらせられます。

(中略)

■御祭神■

白姫龍王神大神様

(しらひめりゅうおうじんおおがみさま)

天上王神様であられ、天主天帝様の御長女であらせられます。

■御神徳■

海国安泰・航海安全・家運隆盛・家内安全・病魔平癒、特に婦人病に関する御神徳は絶大なものがあり、安産の神様とも呼ばれていらっしゃいます。また知恵の神様でもあらせられ、学問の向上に御神徳を発揮されます。

» 続きはこちらから

龍神総宮社は当初、シリウスシステム天津神第五レベル三十二(ミソフ)神を祀っていたようです。しかし、白姫龍王神大神様は現在は、シリウスシステム天津神第五レベルのアウワ三神の「ウ」の神で、最高神の一柱でいらっしゃいます。

かつて300人委員会といえば、イルミナティの中核組織でした。しかし、300人委員会は分裂し、今は世界平和を目指すゴールドマン・ファミリーズ・グループ(200人委員会)に変わっています。このような大きな変化は、姫様のご尽力の一部です。こうした経緯もあって、龍神総宮社はゴールドマン・ファミリーズ・グループにとって重要な神社になっているのです。

“続きはこちらから”以降は、高野山の「奥の院」である根来寺(ねごろじ)に関する記述です。密教の僧侶が「遠隔透視」の能力を持っているのは十分に頷けます。そして、そうした能力の故に権力と結びついているということも。

根来寺が裏高野の中核の寺であることを、私はずいぶん前に突き止めていましたが、この記事でその裏が取れた形になりました。Wikipediaの記述を見ると、寺の由来からもそのことがわかると思います。

裏高野はこれまで天皇を守護してきたと思っているのですが、最近ではゴールドマン・ファミリーズ・グループに従っているように見えます。

ネット上では、統一教会を支配しているのはCIAということになっているのですが、トランプ政権によってCIAは解体されてきており、現在、統一教会を支配しているのは裏高野だと思います。最近、統一教会と統一教会が支配している日本会議が寝返ったという噂があるのは、裏高野の影響だと考えています。