でもそれってどうなのでしょうか。

質の高い睡眠の提供がウリの高級ホテルや旅館では、パジャマや浴衣といった薄い素材の寝間着が必ず用意されていますよね。寒いからと、分厚いスウェットが置いてあるところなど見たことも聞いたこともありません。

pixabay[CC0]

これって単なる高級感あるイメージで置かれているものなのでしょうか。ということで調べてみました。

引用元) 日経Gooday 15/5/15 佐田節子=ライター

(前略)

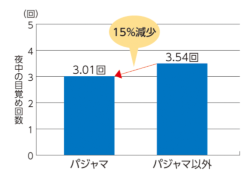

日本睡眠学会理事も務める、江戸川大学社会学部人間心理学科の福田一彦教授によると、朝起きたときに「ああ、よく寝た」と思えるかどうかは、主に寝つきまでの時間と中途覚醒の回数で決まるという。寝つきまでの時間が9分減り、中途覚醒の回数も減少傾向になったという結果は、パジャマ着用が睡眠全体の質向上に貢献したと解釈できる。

(中略)

(中略)

(中略) 眠りにつくとき、体の中では大きな変化が起こっている。体温の急激な低下だ。

「体温を下げるには体の熱を逃がす必要があるため、睡眠中はかなり汗をかきます。特に睡眠前半の1~3時間は、大量に発汗することで体温をぐんと下げ、体を深い眠りに導いている。このとき着ているものが、吸湿性や通気性に優れているかどうかは、体熱放散の仕組みからすると、非常に重要。スウェットなどの素材では、汗の気化が妨げられる可能性があります。

(以下略)

ということで、やはり質の高い睡眠には、薄い素材の寝間着の方が都合がいいようですね。(もちろん、布団などで保温をしっかりとしてくださいね。)

これをさらにつきつめると、

いっそのこと、パジャマや浴衣も脱いで、素っ裸で寝るといいような気がします。

pixabay[CC0]

![[Twitter]なりきりオムツ替え動画がbuzzってる木下ゆーきお父ちゃん](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2019/01/u130.jpg)