画像の出典: pixabay

仏教の基本的な教義「十二縁起」と対応する界層 〜「十二縁起」の教義は「仏教の禅定階梯」と表裏一体の教え

画像以外転載OK(

条件はこちら

)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

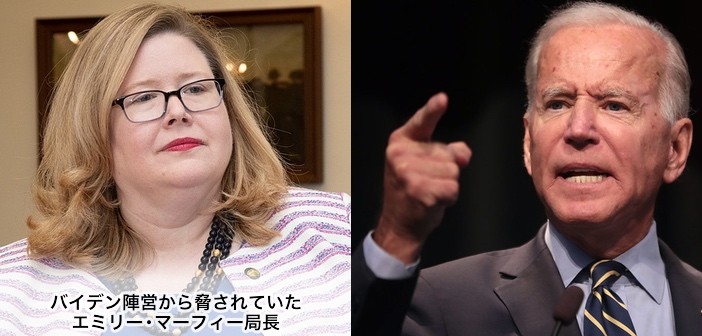

トランプ大統領は、政権移行を容認したマルフィー政府一般調達局長について

— nikkeiplus10 (@nikkeiplus10) November 24, 2020

「国の最善のために(政権移行の)初期段階の手続きに関しエミリー(マルフィー局長)や彼女のチームに必要なことをするよう薦めた。私のチームにもそうするよう伝えた」

なお「勝利を信じる」とし、敗北宣言ではありません。 https://t.co/33xqiHS3tK

連邦政府調達局のエミリー・マーフィーの国への確固たる献身と忠誠に感謝する。彼女はいやがらせを受け、脅され、ひどく扱われた。私はこれが彼女や彼女の家族、連邦政府調達局の職員に起きるのを見たくない。我々の訴訟は力強く進み、良く戦うのだ。。。続く。#トランプ大統領 訳 https://t.co/kxYOg0DG1t

— トランプ大統領ツイート日本語訳(📝 解説付き)非公式 (@TrumpTrackerJP) November 24, 2020

続き。我々は勝つと信じる!だが国の為エミリーと彼女のチームが最初の手順の必要な事をやるように勧め、私のチームにも同様な事を伝えた。#トランプ 訳

— トランプ大統領ツイート日本語訳(📝 解説付き)非公式 (@TrumpTrackerJP) November 24, 2020

(解説)選挙の不正疑惑と訴訟でバイデン当選はまだ正式でないとした議会からの通知で連邦政府調達局はバイデンチームへの引き継ぎ作業を止めていた https://t.co/3JY2fehx6T

![[Twitter]黄金に輝くサナギ](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2020/11/u1124.jpg)

黄金に輝くサナギ??https://t.co/M3wY0Geclx

— 世界の驚くべき生き物たち-スマホケース販売中! (@jamafra1243) November 18, 2020

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

重要な事を言っておられます。

— 薄荷パン🍞嘘のない政治を! (@hakka_pan) November 20, 2020

17日の衆院厚生労働省委員会、参考人・宮坂昌之教授。見た方がいいよ。

最後の方0:59:42あたりから数分だけでも。

「有効性は高いが安全性は担保されてない」

米コロナワクチン「当面は私は打たない」 免疫学の第一人者が憂慮する「禁じ手」https://t.co/Q8HD694Xiq

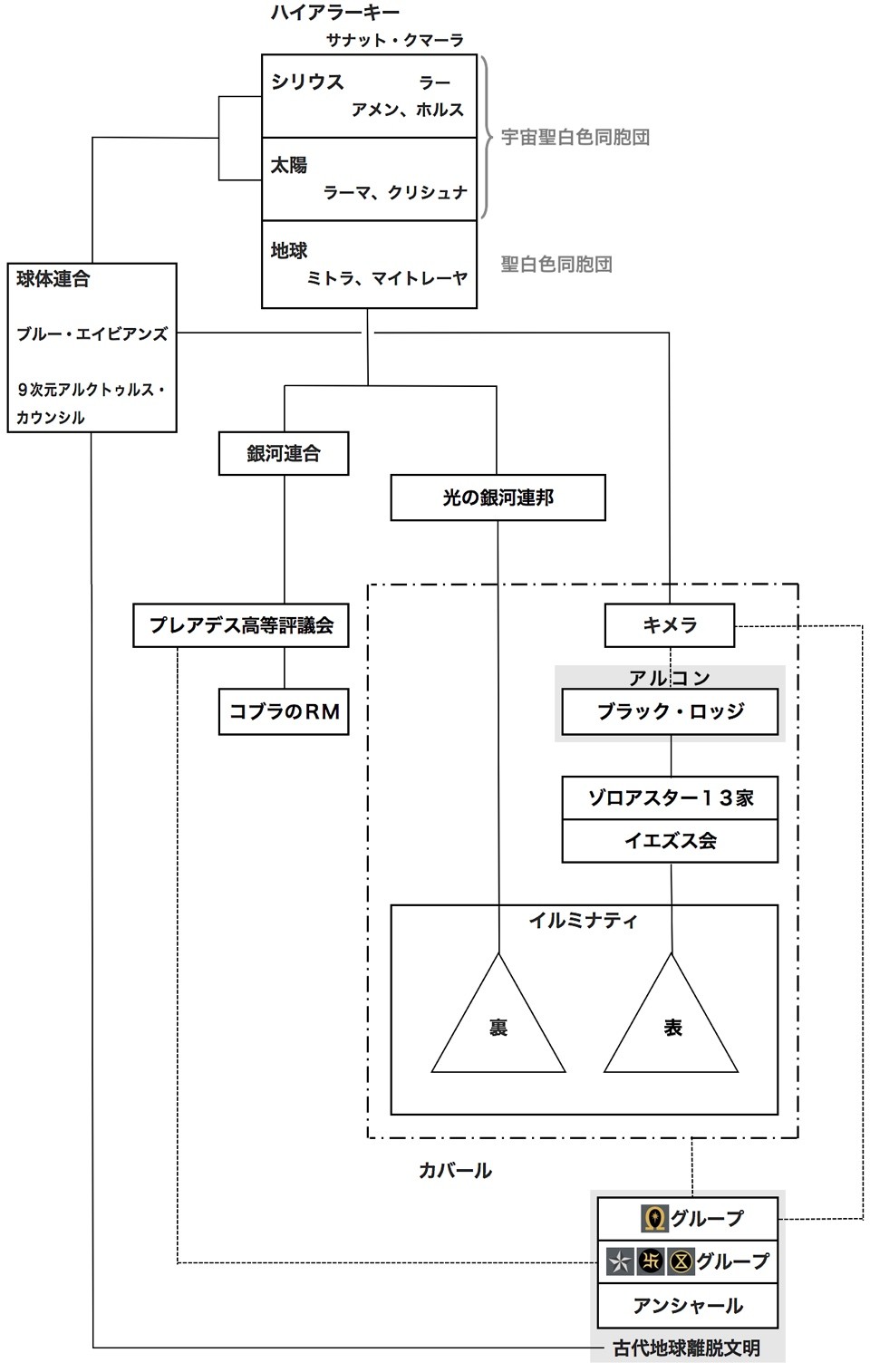

| 1917 |

光の勢力がドイツでトゥーレ協会を結成。 (中略)

時をおかず、アルコン支配下のロスチャイルド工作員、その名をアドルフ・シックルグルーバー(ヒトラー)が潜入。 |

| (中略) | |

| 1920-1930年代 | トゥーレ協会は闇の手先になり、さらにブリル協会(Vril society)に姿を変え、秘密裏にドイツの宇宙プログラム(SSP)を発達させた。 |

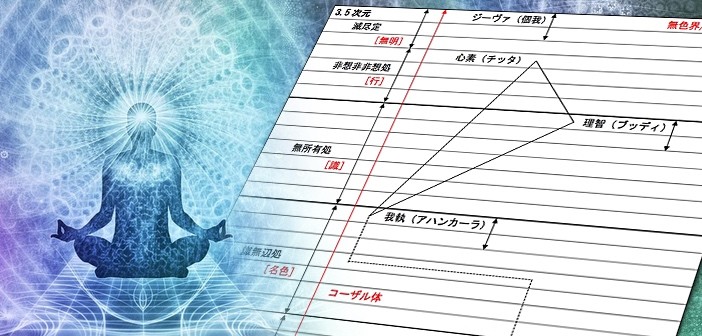

仏教の基本的な教義に「十二縁起」があります。十二縁起の支分は、「無明、行、識、名色、六処、触、受、愛、取、有、生、老死」の12個ですが、“「私という生存の苦しみ」の原因を追求してこれを解明し、それを除かんとして説かれたもの”だという事です。

「無明」は無知のことで、“智慧の光に照らされていない状態”を指す言葉ですが、仏教では「一切のものは無常・非我・苦であるという真理」に対する無知のことを指します。「行」は業(カルマ)からの潜在的形成力です。「識」は識別作用。「名色」は名称と形態のことで、“名とは、受(感受作用)・想(表象)・行(意識の対象に対する意志)など、心の働き。色とは、地水火風の四大”と説明されるのですが、実際には「識」と「六処」を繋ぐ我執(アハンカーラ)の働きのことです。「六処」は眼・耳・鼻・舌・身・意(マナス)のこと。「触」は六つの感覚器官(メンタル体)に、それぞれの感受対象が触れること、「受」は感受作用、「愛」は渇愛、「取」は執着、「有」は生存、「生」は生まれること、「老死」は老いと死であると説明されます。

ベックの「仏教」では、「取」は霊体での性行為、「有」は受胎、「生」は誕生のことと解釈しています。

「十二縁起」には様々な解釈が可能であり、どの解釈が正しいかは誰にも分からないのですが、以下の図は「十二縁起」に対する一つの明快な解釈だといえるでしょう。「十二縁起」の教義は「仏教の禅定階梯」と表裏一体の教えなのです。