————————————————————————

ぴょんぴょんの「たかが虫垂、されど虫垂」 ~腸内細菌の貯蔵庫として重要な役割をもつ虫垂

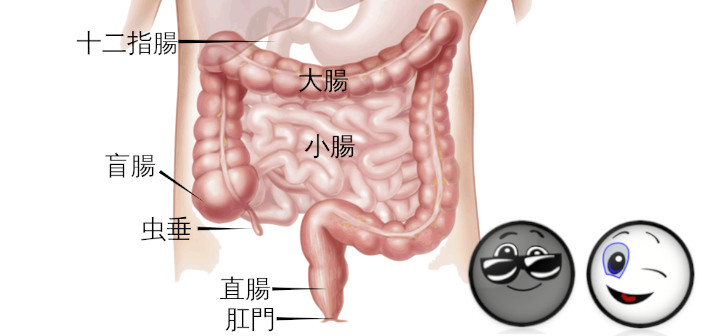

腸内細菌に密接に関係している虫垂

今日まさにこの話出たんよね

— 美容師☆一輝 (@kobesur) October 24, 2025

若い頃に盲腸を取ったから

慢性疲労が何しても抜けないのかな?

という話になった

かなりの健康マニアで

色んなことを取り入れて

相当先行投資もされている

盲腸を取ってしまうと

体の回復スイッチを外された

状態で生きている

虫垂はいらない臓器と

教えられてきたけど… https://t.co/rhYSKVJsOE

※全文はツイッターをクリックしてご覧ください

・何をしても慢性疲労が抜けないのは、若い頃に虫垂を取ったから?

・だから、それを切除したら、体は再起動できない。

・虫垂を取ってしまうと、体の回復スイッチを外された状態で生きている。

・虫垂は、腸内フローラのバックアップ基地として働いている。・だから、それを切除したら、体は再起動できない。

(X)

*虫垂を失うと、腸で感じる力が弱くなる。(X)

*腸は身体のデトックスセンター。虫垂はその初期化スイッチ。(X)

*虫垂を取った人ほど慢性疲労・便秘・肌荒れが多い。腸が毒素を処理できず、常にバッテリー切れ。(X)

» 続きはこちらから

![[ナカムラクリニック] 今後日本で感染症騒動が起きたとしても、あらゆるRNAウイルスの感染予防法、治療法はすでに確立されている / 有効性を証明したゼレンコ博士](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2025/10/m1030.jpg)

昔は、「盲腸(虫垂炎)・即・手術」でしたが、虫垂の免疫的な働きが明らかにされてから、手術をためらう人が増えてきました。

虫垂はどこに、なんのためにあるのか?盲腸とどう違うのか?切るとどうなるのか?切ったらアウトなのか?そこら辺を、掘り下げてみました。