————————————————————————

ぴょんぴょんの「平野雨龍さん」 ~日本人に中国を憎ませて戦争に向かわせるための、使い勝手のいい道具

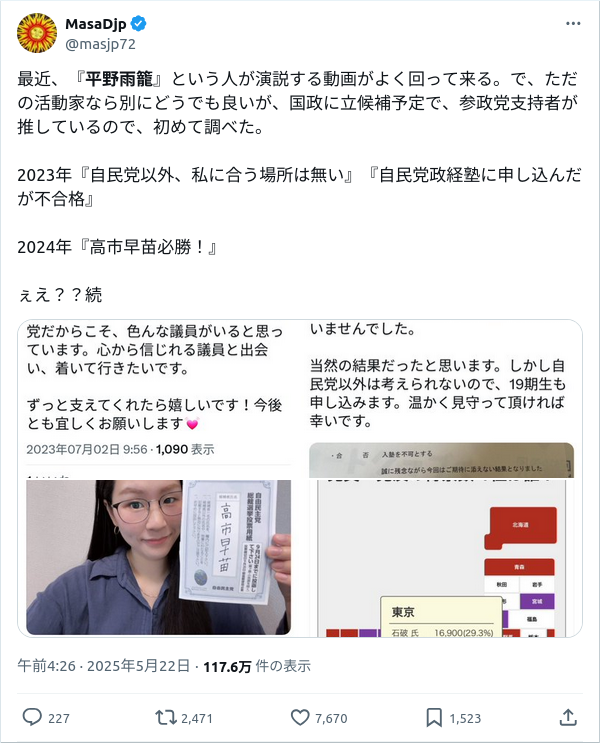

自民党推しの平野雨龍

中国人問題にガチで切り込む女性、平野雨龍さんの第一声が想像以上だった。

「はじめまして、平野雨龍と申します。参議院選挙立候補いたしました。東京選挙区の最年少候補者31歳、平野雨龍でございます。令和世代のために、この命とこの人生をかけ、平成世代として、そして大和民族として、日本人として、日本を次の時代へ、そして令和世代にこの日本を独立国として渡したい、中国の植民地ではなく。そのために平野雨龍、17日間がんばってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。」(6:35〜)

(前略)私たち雨龍会は、今こそ真の国力を再構築し、「中国に負けない強い日本」を創るべき時だと考えます。国防力の強化、食料・エネルギーの自立、経済と技術の再興、そして日本人としての誇りを取り戻す教育の再生──これらを柱に、国家の再生を目指します。

平和は願うものではなく、備えることで守るもの。祖国を次代へ誇り高く引き継ぐため、共に声を上げ、立ち上がりましょう。

平和は願うものではなく、備えることで守るもの。祖国を次代へ誇り高く引き継ぐため、共に声を上げ、立ち上がりましょう。

雨龍会が訴える6つの重点政策

✅ 中国人に対する入国規制を強化せよ!✅ 中国人による土地買収を制限せよ!

✅ 中国人の日本国籍取得を厳しく見直せ!

✅ 経営管理ビザの審査を厳格に!

✅ 国会議員に定年制度を導入せよ!

✅ スパイ防止法の制定を急げ!

(雨龍会)

ツイートは配信元でご覧ください(クリックするとツイートに飛びます)

» 続きはこちらから

![[大西つねき氏]「戦争の悲惨さを語り継ぐだけでは戦争は無くならない」戦争に向かう時、個々人は何を言い、何を言わなかったか、どう加担したのか 〜 まさしく新型コロナ禍で「命が大事」プロパガンダに口をつぐんだ](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2025/07/m731.jpg)

その雨龍さん、帰化人疑惑を晴らすため、戸籍まで公開したと言うのに、今なお、帰化人疑惑で炎上しているらしい。

問題は、雨龍さんのギャル時代の写真。彼女の本名は「荻野鈴子」とのことですが、暇空茜(ひまそらあかね)氏のXを見ると、雨龍さんと思われる人物の隣りにいる子こそが「荻野鈴子」とのことで、「背乗りだ〜」「だまされた〜」と騒がれているのです。