モスクワを行進するアンゴラ兵。

— すらいと.Slight. (@slightsight) March 19, 2023

今、ロシアがアフリカ諸国招いて多極化サミットが行われてる。ICCはPutinに逮捕状出したが、イラク侵攻~破壊した欧米首脳には何も出てない。ICCはNATOには干渉しないが、アフリカ首長には有罪判決いくつも出してる。Global Southはどちらの味方だろう? pic.twitter.com/naa1Sgqjti

![[Twitter]モスクワを行進するアンゴラ兵](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2023/04/u406.jpg)

![[Twitter]モスクワを行進するアンゴラ兵](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2023/04/u406.jpg)

モスクワを行進するアンゴラ兵。

— すらいと.Slight. (@slightsight) March 19, 2023

今、ロシアがアフリカ諸国招いて多極化サミットが行われてる。ICCはPutinに逮捕状出したが、イラク侵攻~破壊した欧米首脳には何も出てない。ICCはNATOには干渉しないが、アフリカ首長には有罪判決いくつも出してる。Global Southはどちらの味方だろう? pic.twitter.com/naa1Sgqjti

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

存在しないはずの日米密約文書は米公文書館の機密開示で明らかになり、違法な文鮮明=統一教会創始者の訪日の経緯は韓国外交文書の機密開示で明らかになった。いずれも自民党の謀議。国民の知る権利は蹂躙され続けてきた。黒船任せでいいのか。https://t.co/hA21sb8hbj

— アジア記者クラブ(APC) (@2018_apc) April 6, 2023

信者を国会議員の秘書にして議員たちが議連を結成、法相、法務省に働きかけ、最後は金丸信自民党副総裁が動き、文鮮明入国が実現。入管法の規定を乗り越える超法規的な決定です。しかも説教はしないとの入国の約束を破り、東京、名古屋、大阪で信者を激励、反社会的な霊感商法の高揚につながりました。 https://t.co/GdRcUyQJBX

— 有田芳生 (@aritayoshifu) April 6, 2023

アメリカの公文書で明かされていたことが

— じぶん (@eA07i0okyfQRshU) April 6, 2023

韓国の公文書でも裏付けられた。

当事者日本は、公文書を作らなかったり、無かったことにしたり、廃棄したりと

公文書が未来世代に遺す公共財という考えはない。

今だけ・ここだけ・自分だけ。

東大出てても知識人にならない。https://t.co/P0eebxy88h

🌀ついに『鳥インフル』の流れで『代替たまご』発売🐓🥚

— 🗣️Ping, Pang, Pong 🗣️プロフ読んで下さい (@salome8326) April 4, 2023

しかもあの🍅カゴメ🍅から

いくら植物由来でも遠慮します。

私は本物の良質の🥚が食べたい。

【植物性由来の『代替たまご』とは?鳥インフルで卵不足のなか発売】https://t.co/KpCisL7c8d pic.twitter.com/LqRUImUb94

『卵の供給不足続く中、【代替卵】がスーパーで発売』

— HK🌻🌷🌸 (@sukikatt_e) April 4, 2023

代替卵…😥ever eggって…

いよいよ本物を取り上げる準備OKってことか…?

うーん人工肉と同じ匂いが

「大豆」ではなく人参や白インゲンが原料らしいが

なぜ大豆ではないと前置きが必要なの?(根拠はないが嫌な予感) pic.twitter.com/YHhz5DRo7u

🥚不足と言いながら⁉️

— 🗣️Ping, Pang, Pong 🗣️プロフ読んで下さい (@salome8326) April 5, 2023

『日本から香港への鶏卵輸出はこの3年で3.3倍に。

鶏卵輸出全体の92%。

向かった卵の数は4億個あまり。日本食が大好きな香港人の胃袋に収まっている』

今年2月の記事。

まさか現在も輸出してないでしょうね。国民が代替🥚を食べる状況なんだから。 https://t.co/HVZpGMT801

これは陰謀論では済まされない。

— SDGs建築エコノミスト森山高至(漁協建築研究家) (@mori_arch_econo) April 4, 2023

リアル陰謀だろうね。 https://t.co/Ar7c6MXDfu

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

今度は「米」で来たよ💫

— ワク○ン=🔫 今は第三次世界大戦中🚨 (@IXT62961634) April 5, 2023

四方八方から、国民をやる気満々ですね💧https://t.co/9tBkI8dIWk

花粉症対策に遺伝子組み換え米を食えって、正気なんですかね?

— ワク○ン=🔫 今は第三次世界大戦中🚨 (@IXT62961634) April 5, 2023

国民が、どれほど遺伝子組み換え食品を忌避しているかも、理解していない?@kishida230@konotarogomame@KatsunobuKato1@kantei@MHLWitter

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

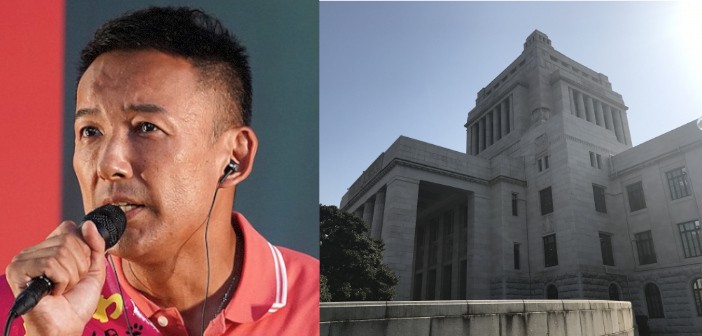

れいわ新選組 #山本太郎「小西議員はサル発言を謝罪撤回、これ確かに問題発言です。サルに対して失礼、サルに対する冒涜です。サルは高度に社会性のある動物で群れの明確なルールを守り、実力者が裏でコソコソルール変更したりしません。小西議員には全てのサルに対する真摯な謝罪を求めたい」 pic.twitter.com/cvXgM693Bw

— 桃太郎+ (@momotro018) April 5, 2023

意味わかりません。こんなおバカな方々が政権与党であることが緊急事態だと思うのでとっととお辞めください。#自民党全員落選運動#公明党全員落選運動#自国に維公は地獄に行こう https://t.co/BaCVPIB3HY

— ももぺん (@_oi_chan) April 1, 2023