かんなままさんの執筆記事第36弾です。

————————————————————————

かんなままの「ぴ・よ・こ・とライフ」(36)愛する

平和運動をいくらやってもデモをやっても、平和は来ないのです。夫婦に調和がなく、あなたの心の中に怒りがあれば、絶対に世界は平和になりません。

夫婦関係を調和させ、心の中から怒りを取り除いて、本当に満ち足りた平和な家庭を築く事の方が、全世界の平和に繋がるでしょう

夫婦関係を調和させ、心の中から怒りを取り除いて、本当に満ち足りた平和な家庭を築く事の方が、全世界の平和に繋がるでしょう

出典:「ぴ・よ・こ・と」竹下雅敏(著)

小さな家庭の中でも向き合える社会問題〜自分の意識が変われば物事が変わる

原発問題、沖縄問題、モリカケ問題、憲法改正、軍事費、北朝鮮、食料問題、環境問題、・・・世の中の流れを見ていると、命を何と思っているのかと怒りを通り越して悲しくなります。

そして、何もできない自分の無力さを感じます。

でも、恥ずかしながら私が子育てをしていた頃は、政治経済の事など全くわかりませんでした。多分、世間の目から見たら小さな小さな世界の中だけで生きていました。家から出るのは子どもの用事と日常の買い物。友達と出かけることもありませんでした。子どもの世話と夫や姑、親戚との関係をうまく調整していくことが私の最大の関心ごとでした。というより、目の前の事で精一杯でした。外で仕事をしたこともないので、働きに行って輝きたいという願望もありませんでした。

その日常は、意識することもなく過ぎてしまうようなことの連続でしたが、家族が多いほど、小さな感情がぶつかり合い、平和を保ち続けるのは至難の業でした。そこへ姑や親戚が介入してきて自分たちの価値観でジャッジされて大きな圧力となり、夫に訴えようと思っても夫は忙しいという理由で逃亡。怒りの鬱積したエネルギーを子どもに向けて自分の正当性を作りだし子どもを支配する・・・あれれ?ここでもまた今の社会と同じ事がおこります。これって本質は同じ問題なのでしょうか?

ただ、救いは家庭の問題は私の問題。私の意識が変われば瞬時に物事が変わり、行動すれば確実に変化していきました。そこには無力さはなく、やりがいがありました。今思えば、社会から隔絶した小さな家庭の中で社会問題と同じことに向き合っていたのだと思います。目指すは自分だけの平和ではなく家族みんなの平和、自分のだけの幸せではなく家族みんなの幸せです。

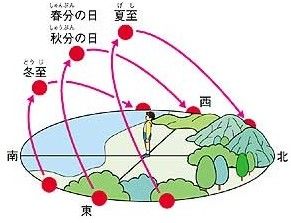

多分、宇宙の果てから自分の中の細胞でも同じことがおこっているのでしょう。フラクタルの法則です。ならば、目の前の出来ることを始めたら全部繋がっていくのではないでしょうか?平和問題は遠いところでデモに参加しなくても足元から始めればいいのです!

pixabay [CC0]

怒りのミサイル発射未遂事件〜保たれた世界?の平和

さて、昨日は中学校の空き教室で子育て広場の日でした。とても寒い朝でした。ママ達が来てくれるだろうか?ベビーマッサージをするので早く部屋を暖めなければと気になって急いで家を出ました。でも、家の中も寒く、昨晩ホームから義母の薬を届けるように頼まれていた事も気になっていたので、夫に「暖炉に火をつけて!昼休みに義母に薬を届けて!」と頼んで行きました。

子育て広場はわらべ歌とベビーマッサージ、中学生とのふれあいでとても楽しい時間でした。夕方、買い物をして家路についたら・・・暖炉がついていません!薬もテーブルの上に置いたままです!夫は仕事中。イラッとしました。昼休みは3時間もあり、時間はあったはず!暖炉は力仕事でしょ!義母の所へも1人じゃ行かないんだから!自分の親でしょ!きっと何もせずに寝ていたに違いない。と勝手に想像を膨らませて怒りがこみ上げてきました。

イライラしながら薪を外から運んできて点火しようとしました。一度に薪を抱えたので手が滑って私の足に落としてしまいました!「いたああっ!!」冷えた足に激痛が走り、うずくまりました。

「ああ、またやってしまった!」1人で怒って人のせいにして薪を落とされなかったら気がつかないところでした。暖炉の前で座って冷静になりました。犬のルナが「どうしたの?」と膝に乗ってきて顔を見上げました。「ルナちゃん、又やってしまったよ!怒りのミサイルを発射するところだった」

気を取り直して食事の準備をしていたら夫が仕事を終えて戻ってきました。強力なミサイルのボタンが押される寸前だったことは何も知らずにビール片手にご機嫌です。私は穏やかな声で「薬を届ける時間なかったの?」と聞きました。すると「うん、電話したら容体が落ち着いていて、必要なかった」とのこと。あー、やっぱり一方的なミサイルを発射しなくて良かった!

義母の平和も、我が家の平和も保たれて「乾杯!」と言いました。何も知らない夫は私のご機嫌に満更でもない様子で美味しそうにビールを飲んでいました。

» 続きはこちらから

![[第40回] 地球の鼓動・野草便り 赤い実](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2017/12/40.jpg)

世界各地で「謎の宇宙からの轟音や振動」が相次いでいるということですが、In Deepさんは、これらの謎の音が空から来るもので、動画のような目に見えない高速な飛行物体が発しているのではないかという、説得力のある推理をしています。

コブラによると現在、プラズマ寄生体の駆除が本格的に行われているとのことなので、それと関係しているかも知れません。大手メディアがこうした情報を提供していることや、アメリカ国防総省がUFOの調査を極秘に進めていたことが明らかになり、 UFO情報が少しずつ開示される方向で動いているのがわかります。

ところで、光の勢力が駆除しようとしているプラズマ寄生体ですが、コブラは、“ライトワーカーとライトウォーリアーに残忍なスカラー攻撃をしかけています”と言っていますが、この件は、今日の正午に大きな進展がありました。

この残忍なスカラー攻撃に、コーリー・グッド氏が接触した古代地球離脱文明の7グループで、アンシャールとの同盟から離脱したグループが関与しているとみています。これが事実なら、彼らに相応のカルマが返ることになるでしょう。