竹下雅敏氏からの情報です。

注)産陽商事などの二酸化塩素製品販売業者に、飲み方等について問い合わせをなさらないでください。

時事ブログの情報をご覧になってこのような問い合わせをした方がいらっしゃるようですが、製造販売業者は“飲まないでください”という立場です。あくまでご自身で情報を集め、自己責任でご活用ください。また毒性や摂取方法についてよく理解できない場合、決して使用しないでください。

時事ブログの情報をご覧になってこのような問い合わせをした方がいらっしゃるようですが、製造販売業者は“飲まないでください”という立場です。あくまでご自身で情報を集め、自己責任でご活用ください。また毒性や摂取方法についてよく理解できない場合、決して使用しないでください。

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

————————————————————————

安定化二酸化塩素

引用元)

安定化二酸化塩素は、気になる塩素臭はなく、分解消耗しないので、二年間安定して保存できます。

塩素の3倍効力が持続します。

(中略)

安定化二酸化塩素 50,000ppm 500g

安定化二酸化塩素 50,000ppm 500g

4本セット 4,000円(税抜、送料別)

(以下略)

塩素の3倍効力が持続します。

(中略)

安定化二酸化塩素 50,000ppm 500g

安定化二酸化塩素 50,000ppm 500g4本セット 4,000円(税抜、送料別)

(以下略)

————————————————————————

安定化二酸化塩素 5% 原液 20kg ポリ容器入り

引用元)

» 続きはこちらから

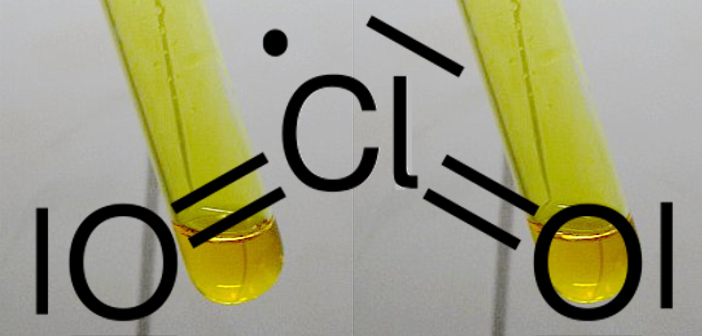

ぺりどっと氏が2月9日の記事で触れていましたが、“色々と問題を起こしているクレベリン”は「亜塩素酸ナトリウム溶液を主剤としたもの」です。産陽商事の商品は本物で、「二酸化塩素ガスを純水に溶解しpHを調節して安定化したもの」になります。こちらの記事には「MMS自体は、亜塩素酸ナトリウムで、クエン酸などを混ぜて、二酸化塩素を生成させて飲むものです。こちら産陽商事で売られているものは、既に二酸化塩素になっていて、そういう意味では大変便利なものです」と書かれています。

産陽商事の「安定化二酸化塩素」は50,000ppmということです。ppm(ぴ~ぴ~えむ)は%(ぱ~せんと)に似た概念で、%は百分率ですがppmは百万分率です。100%=1のように、1,000,000ppm=1となります。

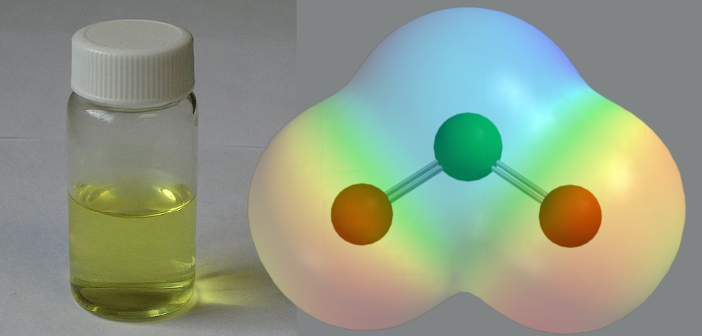

産陽商事の「安定化二酸化塩素 50,000ppm」は水で希釈して使うわけですが、100倍希釈液の残留濃度は500ppmになります。希釈度と残留濃度をかけると50,000になります。「安定化二酸化塩素 50,000ppm 500g」の写真が冒頭にありますが、このペットボトルのキャップの半分の量で5gです。これを空のペットボトルに入れ、水を加えてちょうど全体で500gになるようにすれば、100倍の希釈液が出来ます。なので、「安定化二酸化塩素 50,000ppm 500g」の1本のペットボトルから、100倍の希釈液が100本作れることが分かります。きわめてお得な商品です。

さて、単位の復習です。1㏄=1㎖、1ℓ=1000㎖、1g=1000mgです。水の場合は1㏄=1㎖=1gとなります。また、安定化二酸化塩素水の比重は、水とほぼ同じです。

“続きはこちらから”は昨日の記事の要点を再掲したものです。ここからの記述は、今のところワクチンも治療法もない「新型コロナウイルス」に対して、MMS(ミラクルミネラルサプリメント)が何らかの効果を示す可能性に期待してのものです。MMSの効果の有効成分は「二酸化塩素」なので、適切な割合で希釈した安定化二酸化塩素水がMMSと同様の効果を示す可能性があります。

「50ppm以下の濃度であれば…身体機能を損傷させることはない」と「1時間おきに1日中…mgにすると10mg/1h、70-100mg/1日の二酸化塩素量」が上限ということが正しいと仮定します。「安定化二酸化塩素 50,000ppm」を用いて作る希釈水で残留濃度が50ppm、希釈水の中に含まれる二酸化塩素の量が10mgとなるようにするには、次のようにすれば良い。

空の2ℓペットボトルを用意します。ここに「安定化二酸化塩素 50,000ppm」の原液を2g入れ、水を加えて全体で2ℓになるようにして1000倍希釈液を作ります。これを10等分して、1回200㏄(200g)を1時間ごとに服用すれば良い。

「安定化二酸化塩素 50,000ppm」の原液2gを、2ℓ(2000㎖=2000g)になるように1000倍に希釈したので、残留濃度は50ppmになります。また、この「1000倍希釈液2ℓ」のなかに含まれる二酸化塩素の量は、残留濃度が50ppmなので2ℓ(2000㎖=2000g)の百万分の50となります。2,000g=2,000,000mgなので、2,000,000mg×0,00005=100mgです。したがって、200㏄(200g)の「1000倍希釈液」の中には10mgの二酸化塩素が含まれています。

この方法が「新型コロナウイルス」に有効かどうかは全く分かりません。しかし、現在「新型コロナウイルス」に対するワクチンも治療法もないので、この処方は一つの可能性としてはあると思います。なので、医療関係者の方は患者の同意のもとでこの方法を試せるのではないかと考え、ここに記しました。

医療関係者でない方が、自己責任でこの方法を試し健康を損ねたとしても、私もシャンティ・フーラも一切責任を負いません。あくまでも自己責任でお願いします。

また、この処方はあくまでも緊急時のもので、通常では「0.1~2ppmの濃度」の希釈液を用いるべきではないかと思います。