————————————————————————

ユダヤ問題のポイント(近・現代編) ― 外伝19 ― 建築されるエルサレム

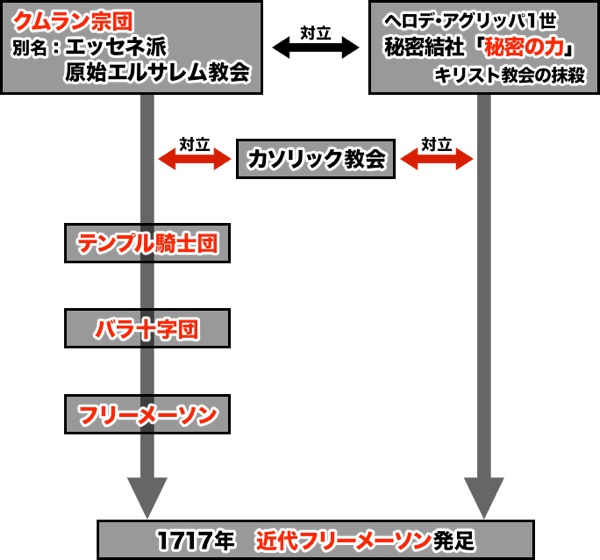

近代フリーメーソン発足 ~フリーメーソンには2つの流れがある

謎の結社フリーメーソン、著書『ヘロデの呪い』の訳者である林陽氏は、その解説として次のように記されています。

「近代フリーメーソンは、1717年6月24日に社会的名誉職として当時特権階級を成していた、行動的メーソン(ようするに石工)の組合を統一する、英国大ロッジの結成をもって発足したといわれている。この新メーソンは、自由、平等、博愛に基づく理想の精神的神殿(世界普遍宗教の理想世界)の建築を究極目標とし、それまでの石工の組合とはまったく異質な思想宗団として、思弁的メーソンを名乗った。変化の中心的役割を果たしたのがバラ十字。結社には多くのオカルティスト、錬金術師、学者、文人、貴族、新思想に傾倒する宗教者が加入した。」

解説に記されたその内容は、林陽氏自身がありふれた表の歴史と語られているよう、歴史事実の要約として非常にまとまっています。そして続いて解説で林陽氏が語られるように、メーソン発足にはその起源、裏の歴史があります。

1717年の近代フリーメーソン発足までには、そこに至る大きくは2つの流れがあり、それが合流して発足となっているのです。

その流れの一つは『ヘロデの呪い』のテーマである「秘密の力」という秘密組織です。これは約2000年前、当時ローマ帝国の属州であったユダヤを収めていたヘロデ・アグリッパ1世と、その宰相ヒラム・アビウデを中心に結成された9名のメンバー組織です。

古代メーソンとも称される彼らの組織の目的は、イエス磔刑後も勢力を増すキリスト教会の抹殺です。彼らは、厳密に秘密を保持しながら代々存続してきて、現在にまで至っているのです。

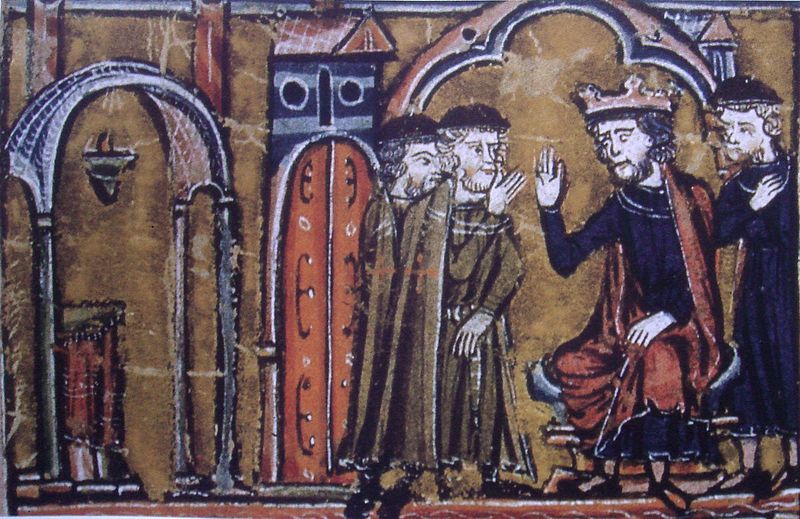

もう一つの流れは、テンプル騎士団からバラ十字団、そしてフリーメーソンへ、との流れです。

この流れの原点は、これまで外伝で見てきたようにクムラン宗団です。別名はナザレ教、エッセネ派、原始エルサレム教会、つまりどう見ても「秘密の力」が抹殺対象とした原始キリスト教会です。それがテンプル騎士団からの流れです。

近代フリーメーソン発足に至った2つの流れ、その源流は2つとも約2000年前の同時期に発生、しかも皮肉なことに、この2つの流れは元来仇敵同士になるはずなのです。ところが、それがなぜ結びついたのか? 大きな理由の一つは、どちらもカソリック教会を敵としている点でしょう。古代メーソンの件は置いておき、テンプル騎士団の流れを見ていきます。

» 続きはこちらから

昔、それらの説に私自身は???の連続でした。イシヤ?外国人の名前か?いや石屋か・・・、石工の組合がメーソンとかいうらしい、でもなぜ石屋か、石工の組合が世界的な陰謀を? そんな知識や力が石工組合にあるの?と言った具合に、です。

様々な憶測や噂がついて回る謎の組織フリーメーソン、フリーメーソンを表すシンボルともなっているのが定規とコンパスの組み合わせです。そして、それには定規とコンパスはつきものですが、フリーメーソンの一つのキーワードになっているのが「建築」です。彼らが一体何を「建築」しようとしてきたのかが理解できれば、フリーメーソンの姿が、その起源が見えてきます。

実はフリーメーソンには2つの流れがあり、その一つが古代メーソンとよばれるものです。今回はこれを見ている余裕はないので、もう一つの流れ、テンプル騎士団からフリーメーソンの流れを見ていきます。