前回は免疫賦活化効果について書きました。今回は竹下先生が花粉症で苦しんでいらっしゃったということで、アレルギー症状の緩和効果について書きました。っと、これを書いている時は花粉症シーズンだったのですが、放置しすぎて夏になりました(笑)。それにしても身体の凝りからアレルギーが起こるってのは私にとって新鮮で面白かったです。

————————————————————————

きっと役立つ乳酸菌学 〜メリーベのために〜 乳酸菌の機能性④腸での超凄い効果(アレルギー軽減作用)

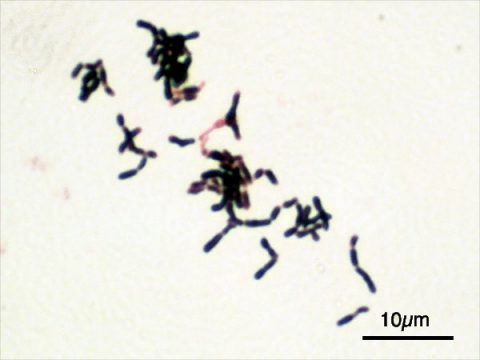

Bifidobacterium adolescentis

Author: Y-tambe

アレルギーは何故起こる?〜「Th1」「Th2」という細胞が決め手

まずはアレルギーが起こるメカニズムについて簡単に説明します。それにはリンパ球が関与しています。特にキーワードとして覚えておいて欲しいリンパ球が「ヘルパーT細胞」と「B細胞」です。以下にアレルギー症状が出る流れを示します。

①B細胞で抗体(IgE抗体)が作られる

②抗体が肥満細胞(マスト細胞)に結合する

③抗原(花粉や食物などの一部)が抗体と結合する

④肥満細胞からヒスタミン等(※1)が放出される

⑤アレルギー症状が出る

②抗体が肥満細胞(マスト細胞)に結合する

③抗原(花粉や食物などの一部)が抗体と結合する

④肥満細胞からヒスタミン等(※1)が放出される

⑤アレルギー症状が出る

(※1)アレルギー症状を直接的に引き起こしているのはヒスタミンやロイコトリエンなどの化学物質です。抗ヒスタミン薬や抗ロイコトリエン薬はこのヒスタミンやロイコトリエンが受容体に結合しないようにブロックすることでアレルギー症状を緩和する薬です。つまり、最終的な症状を無理やり抑えているだけで全く根本解決になっていません。出るものを無理やり出ないようにすることは、あまりお勧めできることではありません。「出るときには出す!」が原則だと思うからです。くしゃみも、鼻水も、感情も、あれも。

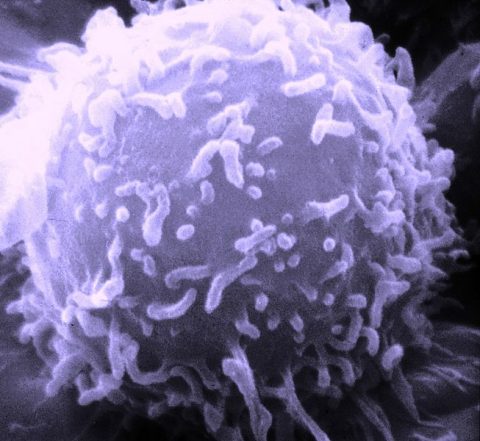

アレルギーの原因を見ると直接的にはヒスタミン等の化学物質が関与しているわけですが、遡っていくとB細胞からの抗体産生が重要だということが分かります。実は、このB細胞に抗体を作るように指示している細胞があります。それが2型ヘルパーT細胞(「Th2」)です。ヘルパーT細胞には、「Th2」以外にも1型ヘルパーT細胞(「Th1」)、制御性T細胞(Treg)、17型ヘルパーT細胞(Th17)があり、これらは未分化のヘルパーT細胞(Th0)から分化します。

リンパ球 Wikimedia[Public Domain]

その中でも「Th1」と「Th2」のバランス(Th1/Th2バランス)がアレルギーに関与していると言われています。ここでは、複雑性を避けるために、Th0は「Th1」と「Th2」のどちらかに分化するとして説明します。Th0が「Th1」と「Th2」に分化しますので、どちらかが増えるとどちらかが相対的に減るということが分かります。「Th1」になる細胞が増えると「Th2」になる細胞が減り、「Th2」になる細胞が増えると「Th1」になる細胞が減るわけです。アレルギー体質の人は、このTh1/Th2バランスが「Th2」に偏っていることが知られています。Th0から「Th2」に分化する率が高い状態です。前述したとおり、「Th2」の仕事はB細胞へ司令を出して、抗体を作らせることです。「Th2」が多いと、反応しなくても良い物質(花粉や食事等)にも反応し、抗体を作ってしまうわけです。ちなみに「Th1」が過剰に多いと、自分自身の細胞を自分で攻撃してしまう自己免疫疾患になりやすくなります(※2)。何でも中庸が一番ということです。

(※2)「Th1」はナチュラルキラー細胞やキラーT細胞などを活性化します。これを細胞性免疫と呼びます。細胞が直接、異物(病原菌やがん細胞など)を攻撃するからです。一方、「Th2」は前述したようにB細胞に司令を出し、抗体産生を促します。これを液性免疫と呼びます。

» 続きはこちらから