今春同じ町内に引っ越して来られた知り合いの家の周りにある田んぼを、新しく借りることができることになりました。この田より上には人家も田もなく、地域の一番奥まった場所で、きれいな谷川と山に囲まれ、全体に動物避けの柵が施されています。

動物避けの柵の外の山道

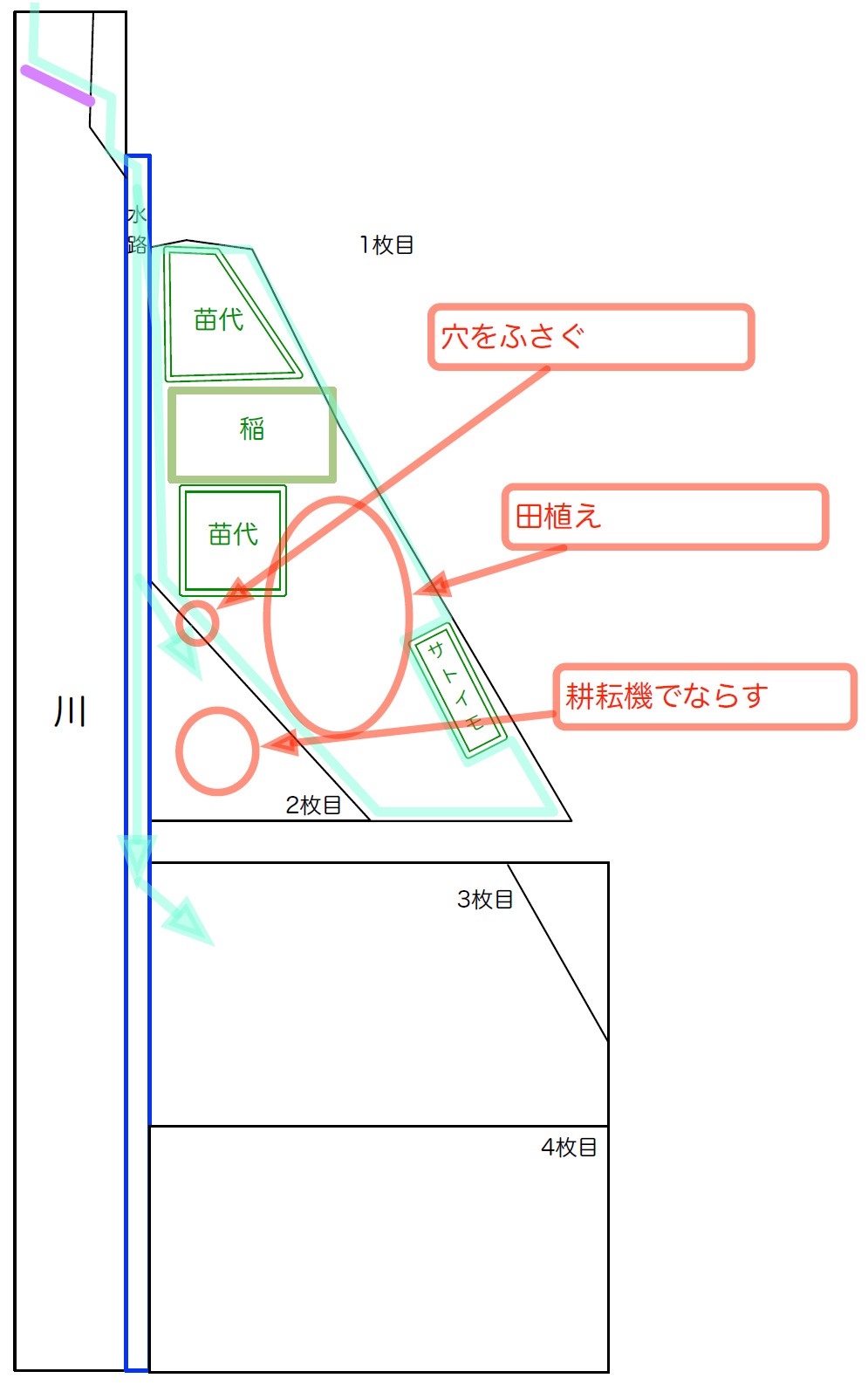

田んぼは全部で5反(たん)あります。※1反は正方形にすると31.5m×31.5mの面積(300坪)。日当たりの良い3反と、あとは山際と谷川横の日陰気味の田と竹が侵食してきている田でした。

日当たりの良い田

この田んぼの持ち主は他の人から譲ってもらって、ご自分では稲作をされたことがないようですが、毎年1回、近所の人にお願いされて田を耕して維持管理してこられています。補助金が出ていて、稲以外の畑作には使えないとか。

5反全部作るのは無理で、1反選ぶのですが、一番下にある車道に近い田んぼには、イノシシが入って、掘り起こしています。頻繁に来ているようで、上の田の辺りまで入り込んで、あちらこちら掘り起こしています。

イノシシが入った田

日当たりが良くて、

イノシシが入っていない田んぼの2反のうち、上側の田んぼは水が少し溜まっている状態で、湿地性の草が生えています。夏に機械で耕したタイヤの跡が泥濘(ぬかる)んだ土に大きく窪みを作っていました。

田んぼの中の水たまり

不耕起で田植えをする場合、そのままだと窪みに植えた苗は水の中に隠れてしまいます。水保ちが良い田んぼなのですが、稲と競合する稗などがたくさん生えています。

上側の田の稗

![[カーメン君] 米ぬかはガーデニングにとてつもない可能性を秘めている 〜 土地を改良し、肥料になり、病害虫を防ぐ](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2022/10/m1030.jpg)

「JAはくい」は、2010年に「奇跡のりんご」で有名な木村秋則氏の講演会を開きました。それがきっかけで大規模農家さんも参加する「木村秋則自然栽培実践塾」が立ち上がり自然栽培を推進することになりました。慣行栽培に慣れている地元の農家さんの理解を得ながら、自然栽培も選択肢の一つとして「地域農業」を育てることにJAの意義を見出されたそうです。自然栽培の楽しい同好会の時代を経て、本格的な農業経営に踏み出してからが「地獄の始まりだった(6:00〜)」と笑いながら語っておられます。自然栽培米ができても全然売れない、どこに行っても有機JAS認証が無いと門前払いで買ってもらえなかったそうです。しかし時代が移り、地域ブランドとしての「はくい式自然栽培米」が知られるようになり、ふるさと納税返礼品でブームに火がついたそうです。「JAはくい」が消費者のニーズに応える時代になりました。

おもしろいと感じたのは「自然栽培の究極の目的は、自然と人間との寄り添い、関わり方、そのバランスをみんなで考えていくこと」「そこにJAが介入する意味がある」と語られたことでした(17:50〜)。「自然栽培の塾生さんを見ていて素直さって一番大事」「これは人に従順なことではなくて、真実、真理に対して従順なことだ」と。木村さんの教えをマニュアルのようにそのまま信じるのではなく、疑って全て試してみて、そこの土地とか土、気候とタネとの相性を見抜く経験と学びが大事だと。大規模効率的なオーガニック野菜は海外にいくらでもあるけれど「一つ一つの作物に、一本一本丁寧に世話をしながら育てていく農業は、日本ならではのジャパンブランドになる。」