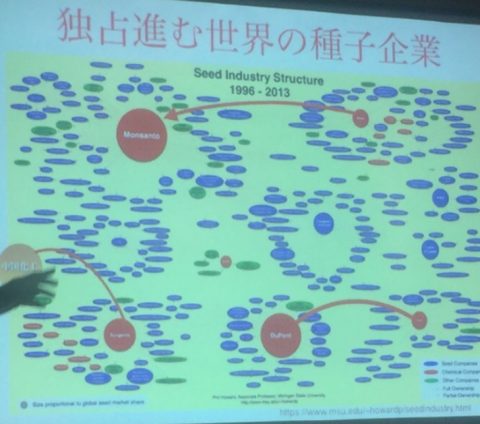

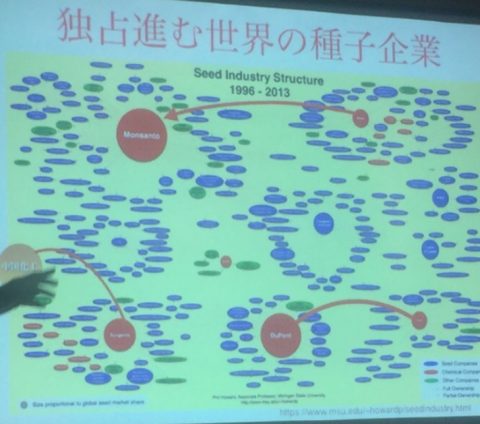

1.独占進む世界の種子企業

・世界の種子市場の約7割弱、農薬の8割弱が6つの遺伝子組み換え企業が握っています。そして急速に中小の種子企業を買収しています。

・遺伝子組み換え企業から種子を買わなければ農業ができなくなる時代が来るかもしれません?

・しかし、世界の「南」の地域では、7割~9割もの農民が種採りをして(自家採種)、種子市場に依存していないのです。

2.「モンサント法案」

・世界の農家から種子を取り上げ、種子を保存したり、共有することを犯罪とし、毎回、種子企業から買わせることを強いるモンサント法案。

・それを強いるのが、UPOV(ユポフ)1991年条約の批准。

3.気象変動を止められるのは農業だけ

・フランス政府がCOP21で提案した、4/1000イニシャティブ。

「土壌の回復こそが大事」

1.大気中の二酸化炭素を土壌に吸着する。

2.土壌の栄養は増す。水害や日照りにも強くなる。

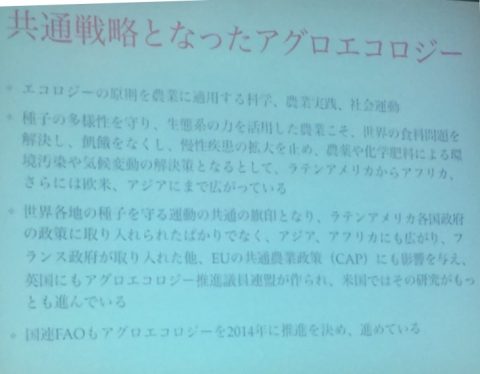

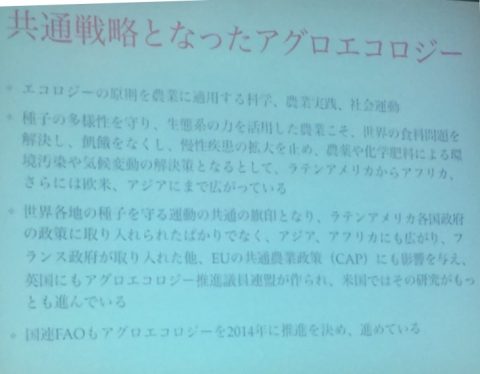

4.共通戦略となったアグロエコロジー

・アグロエコロジーとは、エコロジーの原則を農業に適用する科学、農業実践、社会運動です。

・種子の多様性を守り、生態系の力を活用した農業こそ、世界の食糧問題を解決し、飢餓をなくし、慢性疾患の拡大を止め、農業や化学肥料による環境汚染や気候変動の解決策になるとして、ラテンアメリカからアフリカ、さらには欧米、アジアにまで広がっています。

5.アグロエコロジーとは?

・アグロエコロジーは、今や世界各地の種子を守る運動の共通の旗印となっています。ラテンアメリカ各国政府の政策に取り入れられたばかりでなく、アジア、アフリカにも広がり、フランス政府が取り入れた他、EUの共通農業政策(CAP)にも影響を与え、英国にもアグロエコロジー推進議員連盟が作られ、米国ではその研究がもっとも進んでいます。

・国連FAOもアグロエコロジーを2014年に推進を決め、進めています。

» 続きはこちらから

「音」は耳で聞くだけではなく、体も正直に反応しますから、あんな雑音の中で仕事していたら病気になってもふしぎじゃありません。

もちろん静けさは最高ですが、鳥の声やカエルの鳴き声、風の音も心地よい。

そして体と心が喜ぶ、いい「音」の中で過ごしたいと思います。