pixabay [CC0] 1 & 2

ハルマゲドン計画と広義の真のシオニズムとの関係性

pixabay [CC0] 1 & 2

どうだい?喜多さん、ぼちぼち息は整ってきたかい? 歩けるかい? まだ顔色が蒼いようだが?

御隠居、ボチボチ進むどころか、旅路の出だしから急な難所で、あっしは息切れでアップアップでさ。

いやぁ、明るいうちにそれなりに見通しがきくところまで辿りついとかなくては、と思ってね。

あっしはもう少し話の整理をしとかなきゃ、足を進めることができねぇや。

えっと、

前回で

ハルマゲドン計画は地上世界の破局と救世主の出現がセットになっていて、その先に世界の新たな再編、これで構成されていると、これは何となく飲み込めやした。

しかし、御隠居は確か

ハルマゲドン計画と広義の真のシオニズムはほぼ同義と言われていやしたが、シオニズム計画が始動したのは240年ほど前、しかしハルマゲドン計画は古代からの研究から立てられ動いてきた、と。

この二つの計画運動の関係は?

ほう、いい質問だね。先ず

ハルマゲドン計画だ。お前さんが理解したように

①地上世界の破局、②救世主の降臨、③世界の新たな再編、これでハルマゲドン計画は成り立っている。

そうだね、別の言い方だと

破壊と再生のセットでその合間に救世主出現を挟んでいるとも言える。家の建て替えをイメージすれば分かりやすいだろう。家を建て替えるとき、先ず必要な物は取り出して別のところに置いておいて、古い家を破壊する。それで新たな家を建設して、置いていた必要な物を改めて入れる。ただ

新たな世界が支配者に都合の良いものにするため、破壊と再建造の間に救世主の出現を挟んでいるわけだ。これがハルマゲドン計画の骨子だ。

で、

この計画が立てられたのは「ヨハネの黙示録」がそれだから多分ざっと2000年前ぐらいかな? そしてシオニズムとの関係だが、この計画を地上で具体的に現象化する青写真のシナリオに当たるのが広義の真のシオニズムというわけさ。

そうだね、

ハルマゲドン計画がその実現のため、広義の真のシオニズム計画運動という形をとった。こういう言い方が分かりやすいかな?

・・・?!ちょっ、ちょっと待ってくだせえよ。御隠居、あっしは240年前と思っただけで気が遠くなりかけたっていうのに2000年前?!

2000年前の昔に計画され、既にず~と発動してきていた!?

そうだよ、ハルマゲドン計画は更にその遙かいにしえからの研究で立てられたものでもあるよ。

・・・御隠居、こりゃとても手に負えねぇ。あっしはもうこの旅は諦めて帰りたくなってきやした。

おやおやお前さん「山よりでかい獅子は出ない」じゃなかったのかい? まぁ話が巨大過ぎるので、どの部分を辿り見ていくか、旅路のルートは決めとかなきゃどうにもならないのは確かではあるがね。

へい、それは確かにそうでさ。ルート決めしとかなきゃ動けねぇや。ただしその前にもう一度確認しやす。

240年前広義の真のシオニズム運動が始動した時点で、ロスチャイルドたちは既にパレスチナにユダヤ国家を建設し、おまけに苦労して建設したユダヤ国家を中心に世界戦争、つまり

ユダヤ国家を破壊しながら世界を破局に追い込む、このことを想定に入れて計画を立て、運動を始動したということで?

» 続きはこちらから

独逸の伯林からいろいろな国の

難民、移民の方たちを書いてきました。

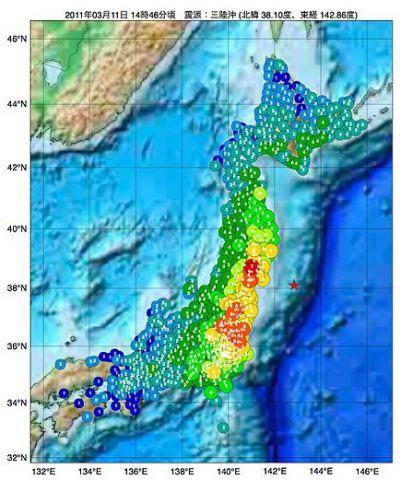

しかし、2011年から、本当に移民すべきだったのは、

日本の東側の人たちではなかったのか・・。

7年間、私はそんな思いで過ごしてきました。

気がついた方、その場から動けなかった方・・・

私たちは、どう生きていけばよいのか・・

問われているのかもしれません・・。