————————————————————————

ユダヤ問題のポイント(近・現代編) ― 外伝97 ― トランプの登場

トランプ大統領誕生の背後

2017年1月、ドナルド・トランプを大統領とする米国がスタートしました。2016年の米国大統領選にて、ヒラリー・クリントンが勝利するだろうとの大方の予想、…といおうか、メディアの「ヒラリーが勝利」の大喧伝を打ち破ってトランプが勝利したのです。

Wikimedia_Commons [Public Domain]

ヒラリーは、カバールつまり闇側の代理人として大統領選の候補者に再度立っていました。逆にトランプの出馬の背後には、ホワイトハットでありQグループの中心となるマーク・ミリー将軍などの存在がありました。更にはトランプ大統領の背後には、光側に寝返ったヘンリー・キッシンジャー博士もいました。大統領選におけるトランプの勝利は、光側の勝利とも言えるものだったでしょう。これにて米国に100数十年ぶりに、闇に支配されていない大統領が誕生したことになります。

米国に中央銀行であるFRBの創設されたのが1913年末でした。FRBを創設したウッドロー・ウィルソン大統領は、ハウス大佐を通じてロスチャイルド家に支配操作されていました。少なくともFRB創設以降の米国大統領は、全てがカバールもしくはディープ・ステートとかと称される闇側に支配された大統領たちだったのです。

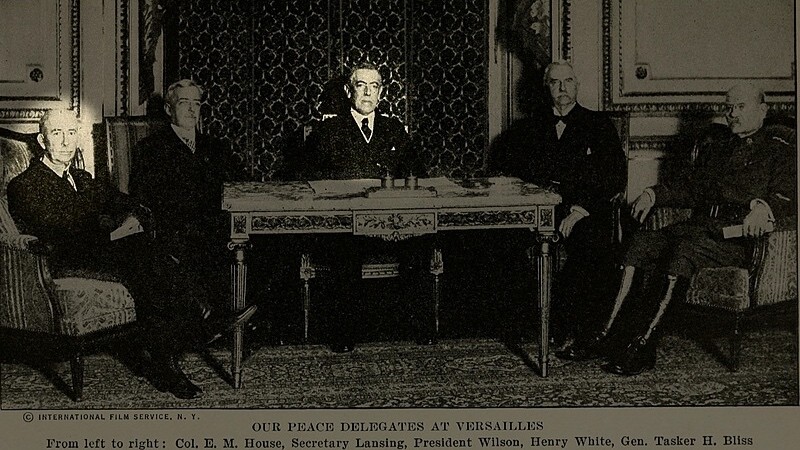

ウィルソン大統領とハウス大佐

Wikimedia Commons [Public Domain]

ウィルソンの晩年の手記より(月刊ベルダ)

「私はうっかりして、自分の国を滅亡させてしまいました。大きな産業国家はその国自身のクレジット・システムによって管理されています。私はそのクレジット・システムを一点に集結させてしまいました。したがって、国家の成長と私たちのすべての活動は、ほんのわずかな人たちの手の中にあります。私たちは文明化した世界においての支配された政府、ほとんど完全に管理された最悪の統治の国に陥ったのです。もはや自由な意見による政府、信念による政府、大多数の投票による政府はありません。小さなグループの支配によって、拘束される政府と化してしまったのです。」

トランプ勝利の裏にはホワイトハットなどの働きと共に民衆の心理もあります。闇側に支配され疲弊し、国民の生存権がせばまる社会状況、メディアの嘘情報に翻弄される米国の状況に、民衆が心底辟易としていた部分も大きかったでしょう。

さて、トランプ大統領誕生の背後にあったホワイトハットなどですが、ホワイトハット、Qグループ、アライアンス(地球同盟)の関係を確認しておく必要があるでしょう。

神々と共に歩む光のサイドの一大陣営であったはずのナサニエル陣営が、ジェイコブ・ロスチャイルドのプーチンへの攻撃以降、いつの間にか立ち消えしていました。これに代わるように光の側の陣営として名があがり、登場してきたのがアライアンス(地球同盟)でした。アライアンス(地球同盟)にはナサニエル陣営にあったプーチンや習近平などが参入していました。勿論トランプ大統領も。

| Qグループ(グノーシス派イルミナティの最上層部の組織) | マーク・ミリー大将、J・F・ケネディJr. 地球同盟の中核、部分開示派 軍産複合体の秘密宇宙プログラム“軍”側 |

| ホワイトハット(ポジティブ派のテンプル騎士団) | ブラックヒース卿 |

| 米軍良識派 | |

| ロシア | ロシア連邦安全保障会議、ロシア軍部 |

| 中国 | 中国の軍上層部 |

| ドラゴン・ファミリー | |

| 白龍会 | |

| ゴールドマン・ファミリーズ・グループ(旧300人委員会)の新機軸派 | キッシンジャー、プーチン、習近平、トランプ 軍産複合体の秘密宇宙プログラム“産”側 |

| 北朝鮮 | 金正恩 |

| イラン | |

| 天皇陛下、ナサニエル・ロスチャイルド |

地上世界でいうと、アライアンス(地球同盟)とは、元来は米国(退役)軍人を中心とした陣営で、その主力となっていたのがホワイトハットだったようです。後述しますが、ホワイトハットはポジティブな側のテンプル騎士団の末裔だった模様です。このホワイトハットの最上層でアライアンスの中核にあったのがQグループとのことです。

Qはアライアンス(地球同盟)の中にあっても中核として独立し、情報部隊としてアライアンスに指示を出すグループとのこと。Qは17名によるグループであり、その全容を知るのはQの中でも中心の8名であり、更にその中核が3名で、その3名にマーク・ミリー将軍と暗殺されたケネディ大統領の息子のJ・F・ケネディJr. がいたとのことです。

ケネディJr. は飛行機事故で死亡していたはずが生存していたようで、またトランプ大統領とは幼少時から親友だったようです。Qが2016年の米国大統領選にドナルド・トランプを勧誘して、トランプの出馬となっていたのです。

JFK Jr and Donald J Trump at Mar-A-Lago, 1996 pic.twitter.com/XWVVXDAjDu

— Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) June 18, 2023

» 続きはこちらから

コロナワクチンという致死性の猛毒物が大量にまきちらされ、多くの犠牲者が出ている。しかしその猛毒物の解析も禁じられている。この背後にあるのは明確にTPPでしょう。コロナワクチンという名の猛毒物の大量散布による虐殺を通じて、私たちはTPPという悪魔の姿を漸く見せられているのです。

毒物の散布による殺人などはどの国の法律でも禁じられています。しかし、TPPは国際的な条約の性質から国内法などを飛び越え、無視できてしまうのです。悪魔の条約です。TPPは、ロックフェラー家が地上の全てを私企業を通じて我が物とするために作られた新自由主義から生まれたものです。いわば米国がTPPの震源地となります。

ところが、意外にもその米国自身がTPPから離脱するのです。お騒がせ男ドナルド・トランプの登場によるものでした。大統領就任からしばらくは、トランプは光の勢力として活躍していたのです。